時間削減・利益UP・情報共有ができる

IT導入補助金でお得に導入!

業務効率化ならアイピア

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、工事の情報を一括で管理できるため情報共有の手間が削減されます。さらにアイピアはクラウドシステム。外出先からでもデータを確認できます。

2023年(令和5年)10月1日から「インボイス制度」が施行されます。

この制度は、記載事項を満たした「適格請求書」を発行・保管することで仕入税額控除を受けられる制度です。

しかし、必須の記載項目が増えるほど確認作業に時間がかかり手間が増えます。

また、今後取引が増加すれば、請求書の枚数が増加し、保管要件を満たせないなんてことになりかねません。

このような問題を払拭できるのが、電子インボイスです。

今回は、電子インボイスがどのようなものか、メリットや規定等詳しく解説します。

目次

電子インボイスとは?

電子インボイスとは、インボイス制度において「適格請求書(インボイス)」の記載項目を電磁的な記録として取引先に提供したものを指します。

現在、すでに国で認められている電子インボイスの提供方法は、光ディスク等の媒体の他、以下のようなものがあります。

※インボイス制度施行は、2023年(令和5年)10月1日です。

EDI取引を通じた提供

電子メールによる提供

インターネット上のサイトを通じた提供

※国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達の制定について(法令解釈通達)」から引用

※インターネット上のサイト: WEB-EDI、ECサイト等

適格請求書(インボイス)とは?

2023年(令和5年)10月1日からスタートする「インボイス制度」において発行・保存の義務がある、記載要件を満たした請求書や納品書のことを指します。

EDIとは

「電子データ交換」を指します。企業間の商取引で交わされる受発注や出荷、納品、支払い等のやり取りを専用回線やインターネットを用いて電子的に行い、すべて自動化することです。

電子インボイスの保存

インボイス制度では、適格請求書(インボイス)の交付及び保存が義務付けられていますが、これは電子インボイスにおいても同様です。

電子インボイスの保存は、電子帳簿保存法に則って行う必要があります。

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や証憑等の書類を電子データとして保存することを認めた法律です。

※手書きの国税関係帳簿等、一部例外があります。

電子帳簿保存法は、

- 電子帳簿等保存

- スキャナ等保存

- 電子取引

電子インボイスは、この区分のうち、電子取引に当たります。

電子取引とは

「取引情報(取引に関して受領し、又は交付される注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。)の授受を電磁的方式により行う取引」をいう。

※国税庁HP 「第1章 通則 法第2条((定義))関係」から引用

CHECK!

電子帳簿保存法 保存要件

電子取引の保存要件は、(2022年1月改正後)

【真実性の要件】

以下のいずれかを行う。

①タイムスタンプが付与された後、取引情報(電磁的記録)の受け渡しを行う。

②取引情報(電磁的記録)の受け渡し後や一定期間の経過後、速やかにタイムスタンプを付与するとともに、保存を行う者または監督者に関する情報を確認できるようにしておく。

③記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるようにしておく。

④正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規定を定め、その規程に沿った運用を行う。【可視性の要件】

①電磁的に記録された事項を必要に応じて、はっきりと整理された形式で使用にかかわる電子計算機(パソコン等)その他の機器へ表示および書面を作成できるようにすること。また、それらの機器の操作マニュアルを備え付ける。

②以下の検索要件に即した検索機能を確保する。

(1)取引年月日や取引金額、取引先を検索できること

(2)日付や金額にかかわる記録項目は範囲指定で条件の設定による検索ができること

(3)2つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件検索できること

③自社システムを利用する場合は、システムの概要書を備え付ける。▼参照 国税庁「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて 電子帳簿保存法が改正されました(令和3年5月)(PDF/1,115KB)」

必要があります。

電子インボイスの保存期間

電子インボイスの保存期間は、書面での保存と同じく

交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。

また、電子データでの保存は、誤った削除の対策の為、バックアップをしておくかアクセス権限を設けておくことをおすすめします。

5 適格請求書等の写しの保存 – 国税庁から引用

適格請求書(インボイス)に関する詳しい記事はこちら

電子インボイスが標準化される?

電子インボイスは現在、電子インボイス推進協議会によって標準化が勧められています。

電子インボイス推進協議会(以下EIPA)は、2020年7月に発足し、インボイス制度開始時期である2023年10月には「電子インボイス」を前提に業務を進められるよう、国際規格「Peppol(ペポル)」を基盤に、日本標準仕様の策定・公開(2021年半ば予定)を目指しています。

Peppol(ペポル)とは?

国際規格「Peppol(ペポル)」とは、電子書類の受け渡しをネットワークで行うために決められた国際的な標準規格です。

国際的な非営利組織の「OPEN PEPPOL」によって、文書仕様・ネットワーク・運用ルールの規格化がされています。

CHECK!

「Peppol(ペポル)」のメリット

上記でも述べた通り、「Peppol(ペポル)」は主に欧州やオーストラリア等で利用されていましたが、日本でもEIPAが、国内向け電子インボイスの仕様を「Peppol(ペポル)」に準拠することを発表しました。

EIPAが「Peppol(ペポル)」に期待するメリットは主に、

- 企業規模が幅広く、低コストで利用できること

- グローバルな取引にも対応できる仕組みにすること

の二点です。

また、すでに導入されている国では、

- シンプルな操作で利用できる為、導入のハードルが低い。

- ユーザー間でのデータ連携が進み、業務コストの削減が見込める。

- 取引相手のネットワークに左右されることなく、既存のシステムやシステムを利用できる。

等々、非常に高く評価がされています。

標準化された電子インボイスがもたらすメリットとは?

上記の「電子インボイスとは?」で述べた通り、すでに電磁的記録での請求書の受け渡しは一部認められています。

しかし、電磁的記録での受け渡しは様々なデメリットがあります。

標準化された電子インボイスでは、そのようなデメリットを解消し、更なるメリットが見込めます。

MERIT01

買い手(仕入側)の会計処理の時間を大幅に削減できる

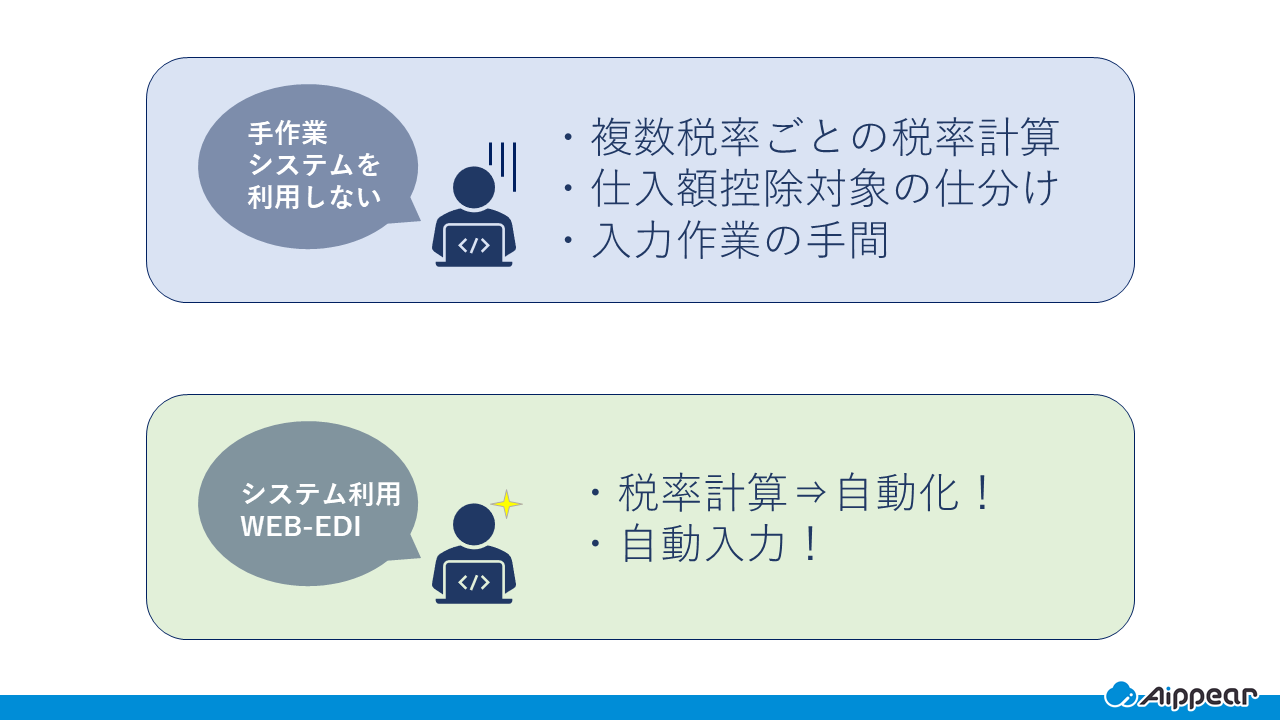

インボイス制度では、適格請求書を発行する売り手の事業者だけでなく、買い手(仕入側)も大きな手間があります。

仕入税額控除の対象であるかの判断、複数の税率ごとの計算、入力作業の手間等、日々あわただしい現場にとっては大きな負担です。

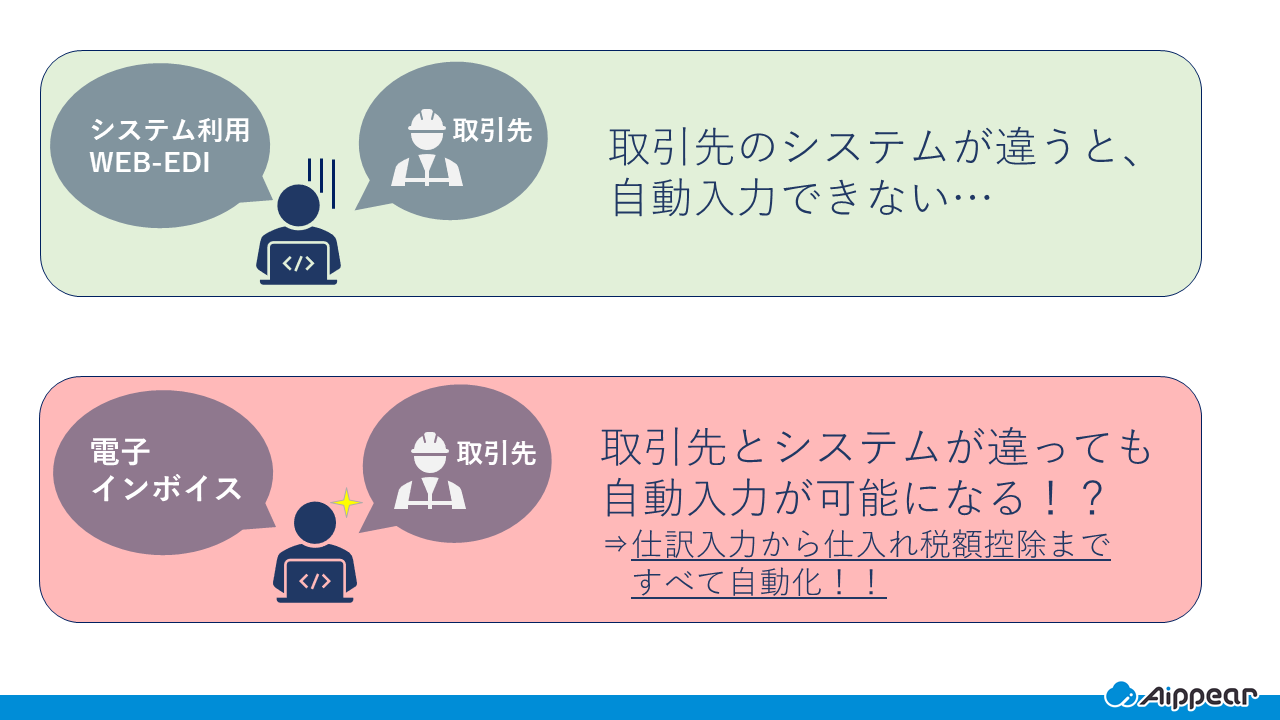

現在は、複数税率ごとの計算は多くのシステムによって対応されており、また入力作業は、WEB-EDI等のシステムによって自動化され手間が省かれています。

しかしここで一つ問題として挙げられるのは、WEB-EDIを利用した自動入力は、取引先が違う規格のWEB-EDIを利用していた場合、自動取込ができない可能性があるということです。

この問題に対応できるのが、電子インボイスです。

電子インボイスは、国内規格化される為、法改正等のように各社のシステムで対応されることが見込まれます。

そうなれば、従来難しかった、異なるシステム間でのデータの自動入力が可能となり、複雑な仕入税額控除の計算も自動化され、大幅な業務の時間削減につながるでしょう。

MERIT02

適格請求書の保管・管理・検索が簡単になる

「電子インボイスの保存期間」で述べた通り、インボイス制度下では7年間適格請求書を保存する義務があります。

すなわち、インボイス制度が開始した後、適格請求書の受け渡しが始まっても紙でのやり取りを続けていると、保存の場所や経費、手間など多くを消費します。

電子インボイスを利用することで、電子データで保存することができ、場所や経費手間の削減につながります。

また電子インボイス対応のシステムがクラウドサービスだった場合、クラウド上でのデータ保管が可能となり、システムの提供元によって保存がなされる為、保管・管理面でも安心できます。

MERIT03

改ざんの心配がない

請求書の電子化によって懸念されるのが、改ざんされる可能性です。

改ざん防止措置として現在、タイムスタンプの付与や電子署名等が利用されていますが、電子インボイスでは適格請求書発行事業者の情報を付与した電子署名(eシール)の導入が検討されています。

eシールとは、

「電子文書等の発行元の組織等を示す目的で行われる暗号化等の措置であり、当該措置が行われて以降当該文書等が改ざんされていないことを確認する仕組み」とする。

総務省 「e シールに係る指針(案)」 PDFより引用

現在は、タイムスタンプの付与や電子署名等によって真正性を証明していますが、eシールの制度化が実現すればより高い真正性が確保されることでしょう。

MERIT04

在宅ワークやテレワークへの対応

コロナ禍で「テレワーク」が浸透しましたが、業務上、経理はテレワークを行いづらい状況でした。

その理由の一つとしてあげられるのが「請求書業務」です。

電子インボイスに対応しているクラウドサービスを利用することで、自宅でもインターネット上から請求書業務を行うことができ、経理のテレワーク推進に努められます。

インボイス制度にも対応!『建築業向け管理システム アイピア』

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。 さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

インボイス制度には電子インボイスを!

今回は電子インボイスについて解説いたしました。

インボイス制度によって煩雑になった業務を簡略化できる点は、電子インボイスの大きな利点ですね。

インボイス制度は、2023年10月からスタートします。お早目のご検討をおすすめします。

インボイス制度に関する記事

- インボイス制度とは?建設業者が知っておくべきポイントを分かりやすく解説

- 適格請求書(インボイス)とは?【建設業向け】事業者別の注意点を解説

- 【インボイス制度】適格請求書発行事業者とは?登録方法やメリットを解説

- 電子インボイスとは?【インボイス制度施行】に向けて知っておこう

- インボイス制度では領収書かレシートどちらがいい?役割と書き方まで解説!