モーターグレーダーは、道路整備や造成工事で欠かせない整地用重機です。

しかし「どの機種を選べばよいのか」「購入かレンタルか」「ICT建機への対応や日々の稼働・原価管理はどうするのか」といった運用面まで把握できている企業は多くありません。

本記事では、モーターグレーダーの基本から価格・免許・レンタル・中古のチェックポイント、さらにICT活用と現場管理DXの勘所まで、一気通貫で分かりやすく解説します。

モーターグレーダーとは?

モーターグレーダーとは、主に土木工事で使用される自走式の重機のことを指します。

大きな刃(ブレード)が特徴で、地面を平らにする整地作業に不可欠です。

多くの場合、前輪が操舵輪となっており、後ろに長いフレームを持ち、その中央にブレードが取り付けられています。

どんな作業で使う?主要用途と現場での位置づけ

モーターグレーダーは主に路盤整形や敷き均しなど、微妙な勾配や平滑性が求められる工程で使われます。

道路建設の路床形成、造成地の整地、舗装前の最終調整、さらには除雪や農地・林道整備まで幅広い活躍の場があります。

ブルドーザーのような粗削りではなく、仕上げ工程を得意とする点が特徴です。

作業の最終品質に直結するため、オペレーターの技量と共に、機械自体の精度と安定性が要求されます。

主要部位と動作の仕組み

中央部に搭載されたブレードが上下・左右・角度調整を行い、地面を削ったり均したりします。

前輪は操舵、後輪は駆動を担い、長いフレームによって滑らかな動きと精密な整地を実現します。

リッパーやスカリファイアを装着して表面を掻き起こす場合もあり、固い地盤のほぐし作業にも対応可能です。

これらの可動範囲が広いほど多用途に使える反面、操作は複雑になりがちです。

ブルドーザーやロードローラーとの違い

ブルドーザーは大きなブレードで土砂を押し出す粗整地、ロードローラーは転圧で密度を高める仕上げ工程が得意です。

モーターグレーダーはその中間から仕上げ工程を担い、特に勾配やカーブなど微妙な形状をつくる場面で力を発揮します。

つまり重機間の役割分担は「粗く土をならす → 設計通りに面を仕上げる → 密度を上げて固める」という流れで考えると理解しやすいでしょう。

建設・施工とDXに関する記事はこちら

導入・運用前に押さえる基本情報(価格・免許・レンタル・中古)

導入を検討する際にはコストや法令、調達方法をクリアにしておく必要があります。

ここでは導入前に多くの担当者が疑問を抱くポイントを整理します。

価格帯の目安と総コストの考え方

新車のモーターグレーダーは数千万円規模となることが一般的です。

中古なら数百万円台も見つかりますが、稼働時間や整備履歴で相場が大きく変わります。

本体価格以外にも、運搬費、保険、定期点検、消耗品、燃料費を含めた「総保有コスト」で比較することが重要です。

将来の部品供給やリセールバリューも長期保有時のコストに影響します。

| 項目 | 新車の場合の傾向 | 中古の場合の傾向 |

|---|---|---|

| 本体価格 | 高いが最新機能搭載 | 安いが状態に大きな差 |

| メンテ費用 | 予防保全中心で予測しやすい | 故障リスク高く突発費用が発生しがち |

| 保証・サポート | メーカー保証が手厚い | 保証なし、または短いことが多い |

※価格はあくまで目安です。最新相場はディーラーやレンタル会社に確認してください。

レンタル・リース活用時のチェックポイント

短期工事や使用頻度が低い場合はレンタルやリースが有効です。

料金体系(時間・日・月単位)、整備責任の所在、保険の有無、機種選定の柔軟性を事前に確認しましょう。

ICT対応機や特定の付属装置を扱う場合は在庫状況に注意が必要です。

中古購入時の注意点

中古機は導入費用を抑えられますが、油漏れや油圧系統の劣化、電子制御系の不具合など見えにくいリスクがあります。

稼働時間、点検記録、部品供給の可否、メーカーのサポート終了時期を必ずチェックしましょう。

専門業者に第三者点検を依頼するのも有効です。

モーターグレーダーの選び方

選定を誤ると、過剰投資や作業効率の低下につながります。

ここでは現場要件をどうスペックに落とし込むかの考え方を説明します。

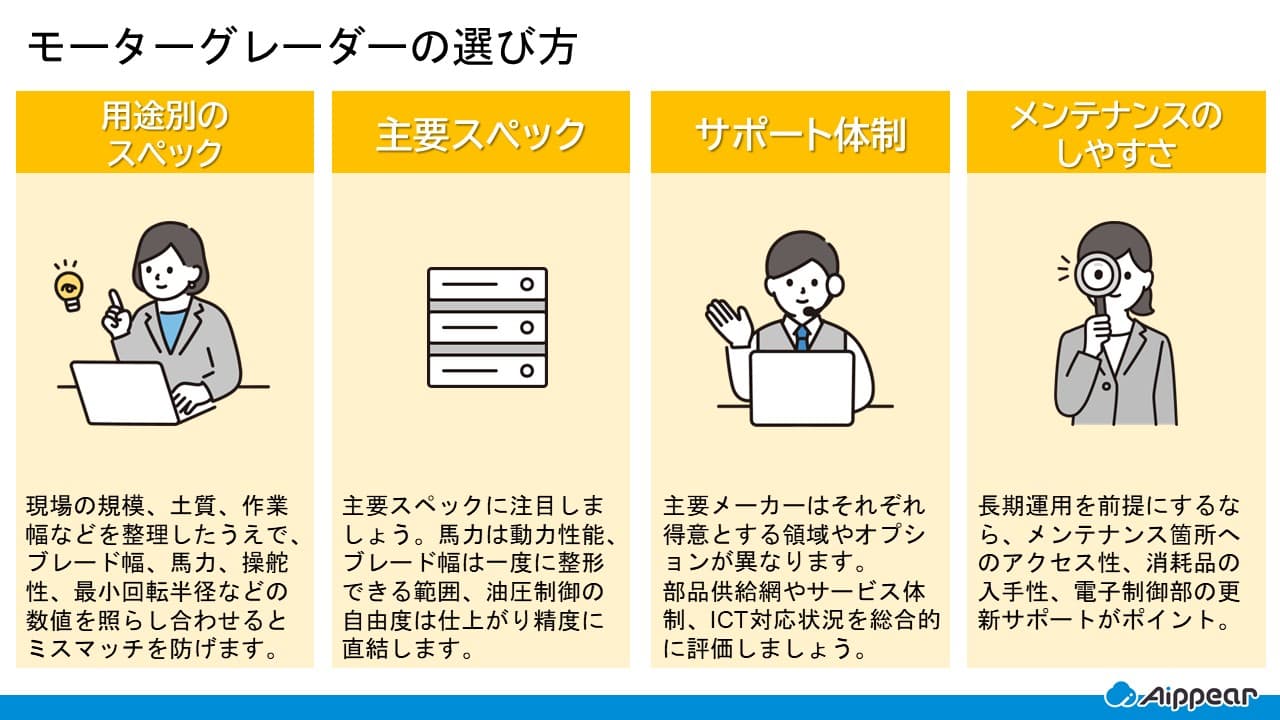

用途別に見るべきスペック

舗装工事ならブレードの精度、造成工事なら馬力と牽引力、除雪なら操作性や視認性が重視されます。

現場の規模、土質、作業幅などを整理したうえで、ブレード幅、馬力、操舵性、最小回転半径などの数値を照らし合わせるとミスマッチを防げます。

主要スペックの読み方と選定基準

モーターグレーダーを選ぶ際には、主要スペックに注目しましょう。

馬力は動力性能、ブレード幅は一度に整形できる範囲、油圧制御の自由度は仕上がり精度に直結します。

またキャビンの視認性や操作レバーの配置など、オペレーター負担に影響する要素も無視できません。

導入後の稼働率を上げるには、操作しやすさや保守の容易さも重要です。

メーカーごとの特色とサポート体制

CAT、コマツ、NEW HOLLANDなど、主要メーカーはそれぞれ得意とする領域やオプションが異なります。

単に価格やスペックで比較するだけでなく、部品供給網やサービス体制、ICT対応状況を総合的に評価しましょう。

地方拠点の整備網が強いメーカーはトラブル時のダウンタイム短縮にもつながります。

メンテナンス性と部品供給状況の確認

長期運用を前提にするなら、メンテナンス箇所へのアクセス性、消耗品の入手性、電子制御部の更新サポートがポイントです。

導入時に「どこで、誰が、どの周期で点検するか」を決めておくと、後からシステム化する際にもスムーズです。

安全管理に関する記事はこちら

モーターグレーダーの免許・資格

モーターグレーダーは自走式の「整地等作業車」に分類されます。

公道走行と現場作業の両方を安全かつ合法的に行うには、最低限2つの資格が必要です。

ここでは取得方法と費用感を簡潔にまとめました。

必須となる資格と取得ルート

モーターグレーダーの操作を行うためには、基本的に、大型特殊自動車免許、車両系建設機械の運転技能講習の二つの資格取得・修了が必要です。

大型特殊自動車免許

モーターグレーダーは 道路交通法上の大型特殊自動車 に該当するため、 公道を走らせる際は 大型特殊免許 を取得しておかなければなりません。

車両系建設機械運転者(整地・運搬・積込・掘削用)

建設現場でモーターグレーダーを操縦して整地作業を行うには、労働安全衛生法が定める「車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み・掘削用)」 の修了証が必須です。

ドラグショベル(ユンボ)やホイールローダーの資格をすでに持っている人は、この技能講習が共通のため追加取得は不要です。

ただし 作業資格(技能講習・特別教育)と運転免許(大型特殊)とは役割が異なる ので、「現場作業用」と「公道走行用」の双方をそろえてから運用するのが原則です。

ICT 機能付きモデルに必要な追加研修

ICT機能のついたモーターグレーダーを操作するには、追加で以下のような研修が必要です。

メーカー主催のMC(マシンコントロール)/MG(マシンガイダンス)オペレーター講習(半日~1日)

実機に乗り、ブレード自動制御の切替え操作やエラーリセット手順を体験する実習中心のコースです。

修了するとメーカー保証の適用範囲が広がる場合もあるため、導入時に受講しておくと安心です。

計測機器メーカーのGNSS基礎講習(任意・無料ウェビナー多数)

GNSS(全球測位衛星システム)の仕組み、座標系の合わせ方、現場での測位精度チェックなどをオンラインで学べます。

ICT建機のデータズレは測位設定ミスが原因となることが多いので、オペレーター以外に測量担当者も合わせて受講すると効果的です。

経費削減のヒント

企業内で3名以上受講なら団体割引を交渉

1社貸切講習に切り替えると講師派遣費が固定になるため、人数が増えるほど一人あたりの受講料が下がります。

導入前に関連部署へ声をかけ、まとめて申込みましょう。

「人材開発支援助成金(厚労省)」で経費の最大45%補助

受講前に計画届を提出し、修了後に領収書と出勤簿を添付して申請する流れです。

審査に1~2か月かかるため、補助金を利用する場合は導入スケジュールに余裕を持たせると安心です。

ICTオプション導入時にメーカー側が講習費用を負担するキャンペーンもあり

GNSSキットやセンサー一式を購入すると「初回講習無料」や「交通費のみ負担」で受講可能になるケースがあります。

見積依頼の際、必ずキャンペーン適用の有無を確認し、条件を文面で残しておくと後からトラブルを防げます。

モーターグレーダーの安全管理

モーターグレーダーを操作するには、専門の技術と経験が必要です。

ここでは ①乗車前チェック ②操作のコツ ③現場全体の安全マネジメント ④教育・資格 の4視点で、毎日の実務に直結するポイントを解説します。

乗車前に必ず行う 5 点チェック

乗り込む前に車体を一周して状態を確認する “ウォークアラウンド” は、プロの現場では常識です。

10 分かけて丁寧に点検するだけで 油漏れ・摩耗・視界不良などトラブルの約 6 割を未然に防げる と言われています。

| チェック | 観察ポイント | なぜ重要? |

|---|---|---|

| タイヤ & 足回り | 亀裂、空気圧、泥詰まり | 空気圧が 1 割低下するだけで牽引力が 5 %以上落ち、整地面が波打つ原因に |

| ブレード | 刃先摩耗、欠け、ボルト緩み | 摩耗が左右で異なると勾配がずれ、後工程でアスファルト厚が乱れる |

| 油圧ホース | にじみ、膨れ、ひび割れ | 油圧低下はブレード制御レスポンスに直結し、高速振動で破裂する危険 |

| 灯火類・後方カメラ | レンズ汚れ、配線断線 | 夜間や粉じん現場での視認性を確保し、接触事故を防止 |

| 周囲障害物 | 2 m 圏内の人・資材 | 死角からの飛び出し事故はハザードエリアの“物理排除”で 8 割減 |

基本操作のコツ

モーターグレーダーは“薄く削り、何度も往復して精度を出す”機械です。

- 速度 3〜5 km/h が標準。速く走るとブレードが跳ね、出来形にリップルが発生します。

- 削り厚 2〜3 cm を目安に浅く当て、削ったら必ず後方から平坦性を目視確認。

- ブレード角度は路肩側を 5 〜 10 ° 高く することで、土が自然に横へ流れ再整形が減ります。

慣れないうちは 「刃を地面にそっと預ける」 イメージで操作し、振動音が急に変わったら深過ぎのサイン。

最近の ICT 機ならモニターに“削り厚ヒートマップ”が表示されるため、色が赤くなった箇所だけもう一走りすれば手戻りを最小化できます。

現場全体で守る安全 3 ルール

現場では、以下のような安全ルールをつくり、守ることも重要です。

- アイコンタクト+手信号:バック時は地面を指さし「そこを見ています」のサイン、停止時は腕を交差して明確に合図。

- 退避帯はコーンより柵を設置:カラーコーンは風やタイヤ接触で動きやすく、知らぬ間に作業帯が広がりがち。軽量フェンスで物理的に区切ると不慮の立ち入りを防げます。

- ブラインドコーナーは無線コール:「◯番機 ◯◯側から進入します」と 5 秒の声掛けを挟むだけで、人身事故リスクを大幅に削減。

安全管理に関する記事はこちら

モーターグレーダーのメンテナンスとトラブル対策

モーターグレーダーは「平面を作る精密機械」であり、ブレード摩耗や油圧圧力のわずかな変化が出来形精度を大きく左右 します。

計画外停止は工期も利益も直撃するため、“壊れる前に手を打つ” 予防保全が鉄則です。

日常/定期メンテナンス早見表と実践ポイント

定期的なメンテナンスのポイントをご紹介します。

- 毎日:給脂・油面確認・ブレード清掃

- グリースはポンプで“押し出し”が確認できるまで注入し、漏れた古いグリースは必ず拭き取って土付着を防止。

- 100 時間ごと:エア・燃料・油圧フィルター交換、トルク点検

- フィルタは外観だけで判断しにくいので時間管理が基本。交換日と稼働時間をマジックで直接記入しておくと漏れがない。

- 500 時間ごと:油圧オイル・冷却水交換

- 油圧は季節で粘度変更を検討。冬場は低温始動性を優先し、夏場は高温粘度を確保。

- 年 1 回:電子センサー・キャリブレーション

- グリースはポンプで“押し出し”が確認できるまで注入し、漏れた古いグリースは必ず拭き取って土付着を防止。

メンテナンスのコツとして、プリンタブル PDF の点検シートを作ってキャビンに備えておくと、誰が使っても同じ基準でチェックできます。

よくある故障 3 パターンと応急対応

次に、よくある故障のパターンと応急対応をご紹介します。

- 油圧ホースのにじみ・破裂:微細なにじみ段階で交換すれば材料費 1 万円前後、破裂後は油汚染片づけと作業停止で数十万円の損失になることも。

- ブレード端部の段差摩耗:端部だけ交換すると刃先高さが不均一になり、仕上がりに逆 V 字が出現。左右同時交換/全面裏返し が原則です。

- エンジン過熱アラーム:90 ℃超のアラームは、ほぼラジエータ詰まりか冷却水不足。エアブローでフィンの砂ぼこりを飛ばし、LLC 濃度を測定して復旧するケースが大半です。

予防保全をラクにする 3 つの仕組み

予防保全の効率化も重要なポイントです。

ここでは、3つのおすすめの仕組みをご紹介します。

1.点検アプリ

現場で撮った写真にチェックを付けて送信し、自動で月次点検レポートを生成できます。

紙の保管・転記がゼロになります。

2.テレマティクス

GNSS モジュールが稼働時間と位置情報をクラウドに送信するシステムです。

「500 時間到達メール」 が届くので点検忘れを防止できます。

3.純正部品サブスク

フィルターやシール類を定額で定期配送してくれるサブスクもおすすめです。

発注漏れによるオイル交換延期がなくなり、結果的に修理費が減ります。

長期保守契約とリセールバリューを高めるコツ

購入時に メーカー延長保証+定期点検パック(5 年) を追加すると、予定外修理費が平準化され資金計画が安定します。

さらに電子点検簿・油脂交換履歴を残しておくと 中古売却時の査定が 1.2 倍前後 上がるという調査結果もあり、長期保有でも買い替えでもメリットがあります。

土木工事の見積と積算に関する記事はこちら

モーターグレーダーに関するよくある質問

最後に、モーターグレーダーに関するよくある質問に答えていきます。

- モーターグレーダーの寿命はどれくらいですか?

-

稼働 8,000〜12,000 時間が一般的な目安です。油圧・電装の予防保全を徹底すれば 15,000 時間以上使う事例もあります。

- ICT建機化にはどれくらいのコストと期間が必要ですか?

-

機種や現場規模で大きく差があります。小規模導入で効果検証し、段階的に展開することを推奨します。

- 小規模現場でも管理システム導入のメリットはありますか?

-

入力負荷を抑えたクラウド型なら、現場数が少なくても稼働・原価の可視化で十分な効果が得られます。

- 導入から現場デビューまで、どれくらい時間がかかりますか?

-

①機体搬入→②オペレーター講習→③テスト整地の3ステップで 最短2週間です。ICT 機能付きでも1か月あれば小規模現場に投入できます。

- 購入とレンタル、どちらが長期的にお得ですか?

-

年間利用が〈おおむね 800 時間以上〉なら購入が割安、それ未満ならレンタルが総コストを抑えやすい傾向です。比較時は「運搬費・点検費・保険料」を含めた総コストで試算しましょう。

建築業向けの管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

まとめ

モーターグレーダーは、主に土木工事で用いられる重機です。

操作方法や機能について理解することで、工事の生産性を上げることができます。

また、モーターグレーダーを選ぶ際のポイントやメンテナンスについても、よく確認しておきましょう。

適切に扱い、保有することで効果をあげることができます。

工事管理の基礎に関する記事

工事管理システムに関する記事

- 施工管理システムの比較20選!選び方や機能、費用を解説

- 施工管理システムを比較!導入するメリットや機能、選び方まで解説

- 工務店向け顧客管理システムおすすめ10選【最新・無料版あり】価格や費用を徹底比較

工事管理のコツ・資格に関する記事

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!