第一種電気主任技術者、通称「電験一種」は電気工事や設備の管理に関わる非常に難関な資格です。

電験は3種に分けられており、特に第一種は最も高度な技術知識を要求されると言われています。

本記事では電験一種がどのような資格なのか、試験概要から難易度、取得するメリットまで幅広くご紹介します。

電験一種とは

電験一種は、日本における電気設備の第一線で活躍するための資格です。

3種類ある中で、最も難易度の高い試験と位置付けられており、正式名称は「第一種電気主任技術者」です。

電験一種保持者は、高度な専門知識と技術が求められる職場において、法的に認められた形で電気設備の管理・運用を担当することができます。

電気主任技術者の免状の中でも最も高いレベルであり、取得には非常に高い難易度の試験をクリアする必要があります。

電験一種の合格率は非常に低く、合格するためには多くの努力と時間が必要です。

しかし、この資格を持つことでキャリアの幅が広がり、より高い給与や重要なポジションに就くチャンスが増えます。

電験一種を受けるための条件

電験一種を受けるためには、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。

まず、電気主任技術者としての実務経験が必要です。

特に、大学を卒業した後には少なくとも5年間の実務経験が求められます。

さらに第二種電気主任技術者免状の交付を受けた後5年以上でなければなりません。

電験に関連する記事はこちら

電験二種・三種とのちがい:業務範囲や合格率について

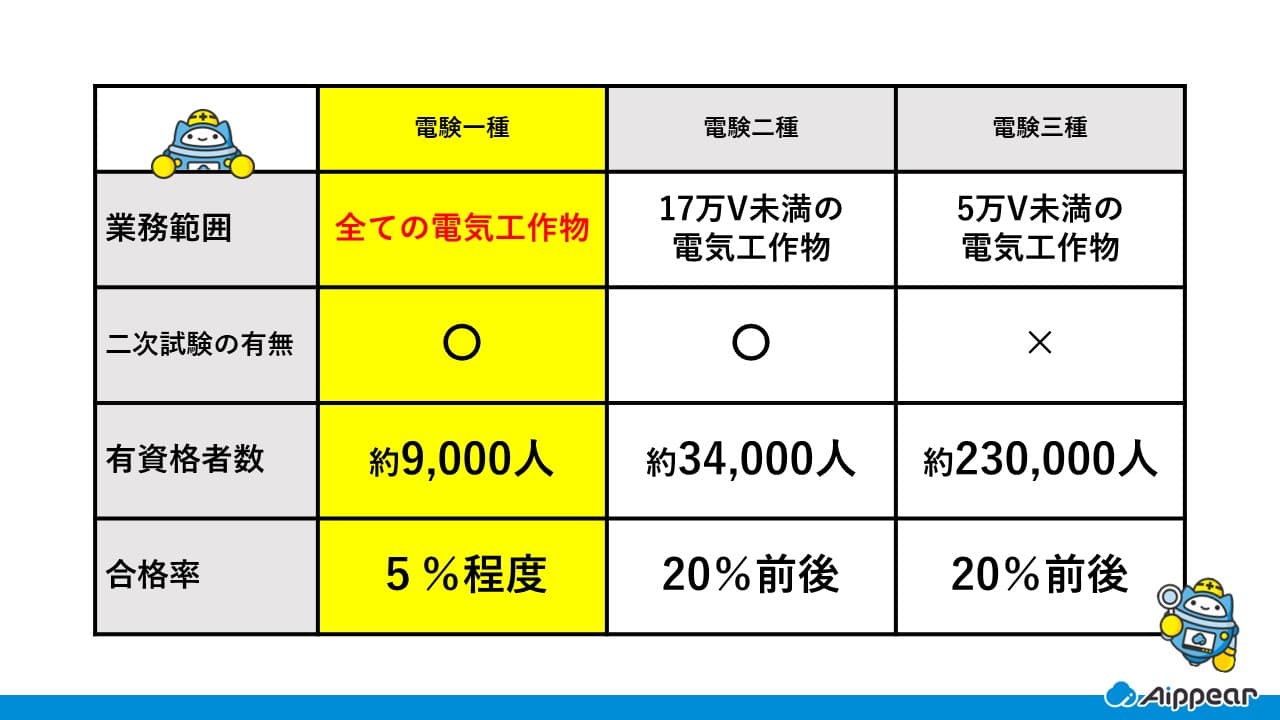

電験の種類にはそれぞれ異なる役割と専門性があります。

電験一種、二種、三種のそれぞれの業務範囲や合格率の違いについてまとめると、以下の様になります。

このように電験一種は、上限なく電圧を取り扱うことができ、重要な公共施設や大規模工場の設備工事を担当できます。

しかし、その分最も難易度が高く、一発合格は難しいとも言われています。

電験一種は、一次試験の合格率が約30%前後なのに対して、二次試験の合格率が10%前後~20%前後となっています。

かなり狭き門となっていますが、取得できると稀少価値の高い資格です。

電験二種・電験三種に関する記事はこちら

電験一種の試験概要

電験一種の試験は、一般財団法人電気技術者試験センターが主催しています。

ここからは電験一種の試験概要についてご紹介します。

試験日程(2025年度)

試験の日程は以下の通りです。

| 受験申込受付 | 令和7年5 月 19 日(月) 10時 ~ 6 月 5 日(木)17時 ※原則インターネット申し込み | ||

|---|---|---|---|

| 試験実施日 | 一次試験 | CBT方式 | - |

| 筆記方式 | 令和7年8 月 31 日(日) | ||

| 二次試験 | 令和7年11 月 16 日(日) | ||

一次試験

一次試験の時間割は以下の通りです。

| 科目 | 集合時刻 | 試験時間 | 入室禁止時刻 |

| 理論 | 8:55まで | 9:15~10:45 | 9:45 |

| 電力 | 11:05まで | 11:25~12:55 | 11:45 |

| 機械 | 13:55まで | 14:15~15:45 | 14:45 |

| 法規 | 16:05まで | 16:25~17:30 | 16:55 |

二次試験

二次試験の時間割は以下の通りです。

| 科目 | 集合時刻 | 試験時間 | 入室禁止時刻 |

| 電力・管理 | 9:40まで | 10:00~12:00 | 10:30 |

| 機械・制御 | 13:00まで | 13:20~14:20 | 13:50 |

試験地

試験会場は以下の通りです。

| 北海道地区 | 北海道 |

| 東北地区 | 宮城県 |

| 関東地区 | 東京都 |

| 中部地区 | 愛知県 |

| 北陸地区 | 石川県 |

| 関西地区 | 大阪府 |

| 中国地区 | 広島県 |

| 四国地区 | 香川県 |

| 九州地区 | 福岡県 |

| 沖縄地区 | 沖縄県 |

電験一種の試験科目

電験一種の試験科目について詳しく説明します。

一次試験について

まず一次試験は以下の4科目に分かれています。

回答はマークシートに記入する方式です。

- 理論:電気理論,電子理論,電気計測及び電子計測

- 電力:発電所及び変電所の設計及び運転,送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。)の設計及び運用並びに電気材料

- 機械:電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理

- 法規:電気法規(保安に関するものに限る。)及び電気施設管理

二次試験について

二次試験は以下の2科目で実施され、記述方式になります。

- 電力・管理:発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。)の設計及び運用並びに電気施設管理

- 機械・制御:電気機器、パワーエレクトロニクス、自動制御、メカトロニクス

電気工事に関する記事はこちら

受験資格

電験一種に受験資格はありません。

またこの資格は、所定の単位の取得および実務経験や、電験二種の取得及び実務経験でも取得可能です。

電験一種を取得するメリット

電験を取得することで、次のようなメリットがあるでしょう。

- 幅広い業務に対応可能

- 高い給与水準が見込める

- 社会的需要がありつづける資格

以下で詳しく説明します。

メリット①幅広い業務に対応可能

電験一種は、管理できる電圧の上限がありません。

そのため高圧・大容量の電気設備の設計、施工管理、保守など幅広い業務に対応可能です。

公共施設や大規模工業施設の電気設備、送変電設備の管理において専門知識と実務能力を活かし、安全性と効率性を確保します。

また電験一種の取得は、高度な技術と責任感を持つことの証明でもあります。

これにより、業界内外で大きな信頼を得られるでしょう。

メリット②高い給与水準が見込める

電験一種は、希少価値の高い資格であり、求人市場で優位に立つことができるでしょう。

電験一種保持者は高度な専門知識と責任を担うことから、電気設備の設計や施工管理において高い給与水準が期待されます。

特に大規模プロジェクトや公共施設での役割では、市場価値が高まり、給与や待遇面で優遇されることがあります。

またプロジェクトマネージャーや技術部門のリーダーなど、キャリアの幅が広がります。

これにより、将来的にはマネジメント層への昇進も見込めます。

メリット③社会的需要がありつづける資格

電験一種は、インフラ関連の電気設備管理において重要な役割を果たします。

公共施設や大規模工場の電力供給の安全性と効率を担保するため、常に高い社会的需要があります。

インフラは社会の基盤であり、その安定的な運営には信頼性の高い電気設備の存在が不可欠です。

電験一種の取得は難関ですが、常にニーズがあり、将来性も高いです。

電験一種の勉強方法と勉強時間

電験一種に合格するためには、効果的な勉強が欠かせません。

電験一種の試験の合格に必要な勉強時間は2500時間以上(電験二種取得済みなら2000時間)といわれています。

ただし、経験によっては300時間程度で取得できる人もいます。自分の経験値や知識量に合わせた学習をしましょう。

適切な参考書選びや、専門学校・講座の選択が重要です。

講座が電験一種に対応している公認プログラムであるかを、確認しましょう。

また、過去問を解くことも非常に重要です。

過去の出題傾向を把握するのに役立ちます。

過去の試験問題と解答は、一般財団法人電気技術者試験センターのホームページから確認することも可能です。

勉強のスケジュールを立てる際には、毎日の学習時間を確保し、定期的に復習を行うことが成功の鍵です。

一貫した学習を続けることが、電験1種試験の合格率を高める最短ルートとなるでしょう。

電験一種試験に関するよくある質問

- 科目合格制度はありますか?

-

はい。合格した科目は翌年・翌々年の2年間有効です。

- 独学で合格できますか?

-

可能ですが、非常に難易度が高いため、参考書選びや過去問演習、通信講座の利用など、効率的な学習が重要です。

- おすすめの参考書や過去問は?

-

- 『電験一種完全攻略シリーズ』(オーム社)

- 『電験一種過去問題集』(電気書院)

- 『みんなが欲しかった!電験一種』シリーズ(TAC出版)

- 合格後の就職先や年収は?

-

発電所・変電所・鉄道・製造業などインフラ系企業で重宝され、年収600万円〜1000万円以上も可能です。電験三種や二種と比べても希少性が高いです。

- 電験一種を活かせる仕事とは?

-

- 電気主任技術者(保安監督業務)

- エンジニア(設計・保守・点検)

- コンサルタント(電気設備の診断や改善提案)

まとめ

電験一種は、日本の電気設備管理における最も高度な資格であり、非常に高い難易度が特徴です。

この資格を持つことで、高圧・大容量の電気設備の設計、施工管理、保守など幅広い業務に対応できます。

また、希少価値が高いため、高い給与水準や職業的安定性が期待できます。

さらに、インフラの安全性と効率性を担保する重要な役割を果たすことから、社会的な需要が常にあります。

このように、電験保持者は幅広い分野で活躍するキーパーソンであり、企業や業界の成長に寄与する存在といえます。

建築業向けの管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

工事管理の基礎に関する記事

工事管理システムに関する記事

- 施工管理システムの比較20選!選び方や機能、費用を解説

- 施工管理システムを比較!導入するメリットや機能、選び方まで解説

- 工務店向け顧客管理システムおすすめ10選【最新・無料版あり】価格や費用を徹底比較

工事管理のコツ・資格に関する記事

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!