建設現場でよく使われる工具のひとつに「サンダー」や「グラインダー」があります。

見た目や構造が似ていることから、「結局同じではないのか?」と思われることも多いですが、実は使用目的や工具の種類によって明確な違いがあります。

本記事では、サンダーとグラインダーの違いをわかりやすく解説し、建設現場での最適な使い分け方や、工具管理の効率化につながるヒントも紹介します。

サンダーとグラインダーの違いとは?

サンダー(sander)とグラインダー(grinder)は、表面加工や仕上げに欠かせない電動工具です。

しかし、それぞれの用途や機能には大きな違いがあります。

今回は、サンダーとグラインダーの違いについて詳しく解説します。

基本的な構造と仕組み

どちらも電動モーターで砥石やディスクを高速回転させ、切断や研磨を行う工具です。

以下は共通の基本構造です。

- モーター:電源を入れると回転動力を生み出す

- ディスク/砥石:素材に応じた研磨や切断用アタッチメントを装着

- ハンドル:両手で持って安定的に作業

形状は似ていますが、装着するディスクの種類や回転数の設定によって、用途が分かれます。

用途の違い

サンダーとグラインダーの最大の違いは「使用目的」です。

実際には、装着するディスクを変えることで多用途に使えるため、「ディスクグラインダー」という表現も広まっています。

呼び名の違い(地域・業界ごとの呼称)

サンダーとグラインダーは、実は同じ「電動工具」を指している場合もあります。

特に現場では、ディスクグラインダーのことを「サンダー」と呼ぶことが多く、関西地方を中心にこの呼称が定着しています。

一方、メーカーや取扱説明書などの公式な場では「グラインダー」という表記が一般的です。

つまり、「サンダー」と「グラインダー」は、厳密には別物ではなく、「言い方の違い」が背景にあるケースもあります。

| 呼称 | 主な使用地域・場面 |

|---|---|

| サンダー | 建設現場・関西地方・職人間 |

| グラインダー | メーカー公式名・カタログ・マニュアル |

現場での適切な使い分け方

サンダーとグラインダーの現場での適切な使い分け方をみていきましょう。

作業内容別の選び方

建設現場では、作業ごとに適した工具を使い分けることが、効率と安全性を高める鍵となります。

- コンクリートや金属の切断がメイン → グラインダー(切断砥石を装着)

- 表面処理や研磨、仕上げ作業が多い → サンダー(研磨ディスクを装着)

また、作業内容だけでなく、音・粉塵・火花の発生量などの観点でも適切な選択が求められます。

安全性の観点からの使い分け

サンダーもグラインダーも、高速回転による事故リスクがあります。

用途に合った使い方をしないと、以下のようなトラブルが起きやすくなります。

- 火花による火災リスク(金属切断時)

- ディスクの破損によるケガ

- 研磨粉塵の吸引による健康被害

適切な工具とディスクを選ぶことで、こうしたリスクを最小限に抑えることができます。

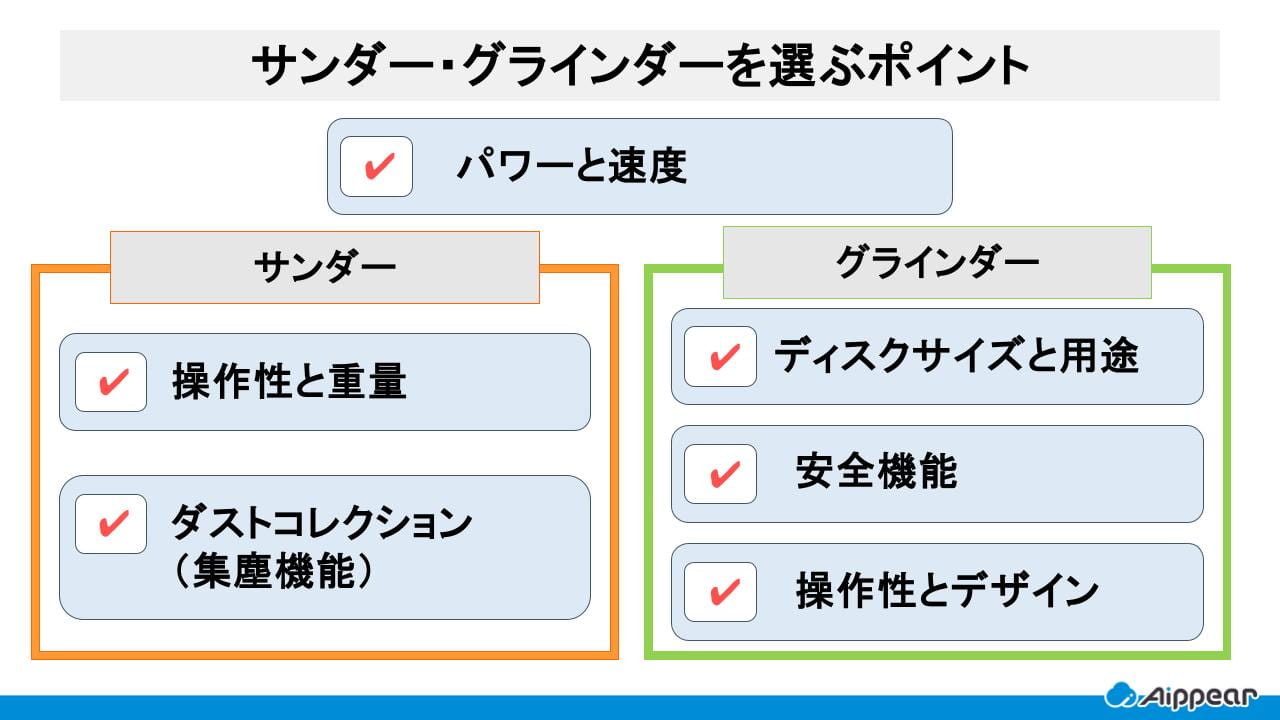

サンダーとグラインダーを選ぶ際のポイント

サンダーとグラインダーは、DIY愛好家からプロの職人まで幅広く使用される電動工具です。

しかし、作業内容や使用頻度によって適したモデルは異なります。

ここでは、購入・選定時に押さえておきたいポイントをご紹介します。

サンダーを選ぶポイント

まず、サンダーを選ぶ際のポイントです。

パワーと速度

モーターの出力や回転数は、作業の仕上がりに直結します。

高出力モデルは重研磨作業に適し、可変速機能があると用途の幅が広がります。

たとえば、細かい仕上げには低速、粗削りには高速で調整できます。

操作性と重量

長時間の作業では、軽量かつ操作性の高いモデルが理想的です。

握りやすいグリップや振動抑制構造、手にフィットするデザインが作業の負担を軽減します。

ダストコレクション(集塵機能)

研磨作業では粉塵が多く発生するため、ダストバッグや集塵機接続対応モデルを選ぶと、作業環境を清潔に保てます。

職人の健康を守る上でも重要な機能です。

グラインダーを選ぶポイント

グラインダーは切断、研削、研磨などの重作業に使用されます。

以下のポイントを考慮して選びましょう。

ディスクサイズと用途

ディスク径は用途に応じて選ぶ必要があります。

4.5インチは軽作業向き、7インチ以上は金属やコンクリートの重作業向きです。

また、切断・研磨・バリ取りなど目的に合ったディスクを選ぶことも忘れずに。

パワーと速度

500W〜2000W以上の高出力モデルであれば、金属の切断や石材の加工などにも対応可能です。

可変速タイプなら、素材に応じた最適なスピードでの作業が可能になります。

安全機能

安全スイッチや過負荷防止装置、ディスクガードなど、グラインダーの安全機能は非常に重要です。

高速回転による事故防止のため、信頼できる安全機能付きモデルを選びましょう。

操作性とデザイン

グリップの形状や素材、全体の重量バランスもチェックしましょう。

振動吸収ハンドルや滑りにくいグリップ素材を採用したモデルは、作業中の安定性と疲労軽減に効果的です。

安全管理に関する記事はこちら

よくある勘違いとトラブル事例

ここでは、よくある勘違いとトラブル事例について簡単にご紹介します。

間違ったディスク選定による事故

研磨用のディスクで金属を切断しようとした結果、ディスクが破損して飛散し、作業員がケガを負うケースがあります。

ディスクの用途と耐久性を確認することは、安全管理の基本です。

工具の選び間違いによる作業効率の低下

サンダーで金属を切断しようとすると、思った以上に作業時間がかかり、ディスクの摩耗も激しくなります。

適切な工具を選ぶことで、時間もコストも節約できます。

新人教育や引き継ぎでの混乱

名称の違いが原因で、新人や派遣社員が誤った工具を使ってしまうトラブルもあります。

共通の工具管理ルールや呼称を社内で整備することが求められます。

サンダーとグライダーに関するよくある質問

サンダーとグライダーに関するよくある質問をみていきましょう。

- サンダーとグラインダーに資格や免許は必要ですか?

-

一般的には不要ですが、事業所や自治体によっては安全講習の受講が推奨されることがあります。労災対策や作業責任の観点から、社内での教育体制も整備すると安心です。

- どちらも1台で代用できますか?

-

多くのディスクグラインダーは、ディスクの付け替えで両方の作業に対応可能です。ただし、モーター出力や回転数によって適さない作業もあるため、使用前に確認が必要です。

- 工具管理はどのように効率化すればよいですか?

-

専用の管理システムを導入することで、貸出記録や整備履歴の「見える化」が可能になり、ミスやトラブルを未然に防げます。

- 工具のメンテナンスはどのように行えばよいですか?

-

使用後はディスクの取り外し・清掃を行い、電源コードの断線や異音がないかを確認しましょう。定期的なグリスアップやカーボンブラシの交換も故障予防に効果的です。

- 現場で役立つ工具管理の方法はありますか?

-

タグ管理、QRコードによる貸出履歴の記録、工具専用のクラウド管理ツールなどがあります。複数現場を持つ企業では、ICTを活用した一元管理が効率化に大きく貢献します。

建築業向けの管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

まとめ

サンダーとグラインダーは一見同じように見えますが、その用途や呼び名には違いがあります。

現場での使い分けを正しく理解し、安全かつ効率的な作業につなげることが、建設業の生産性向上には欠かせません。

さらに、工具や備品の管理を紙やExcelからクラウド型の管理システムに移行することで、現場全体の可視化とミス防止が可能になります。

現場力を高めたい方は、こうしたツールの導入をぜひ検討してみてください。

施工管理に関する記事

施工管理ソフト(システム)に関する記事

- 現場管理(施工管理)ソフト 選び方のポイントとおすすめフリーソフト6選

- 施工管理DXの課題 現場のDX化は「見える化」から

- 施工管理アプリ比較15選!機能・メリットや正しい選び方をご紹介!

- 施工管理システムを比較!導入するメリットや機能、選び方まで解説

- 工事管理システムおすすめ16選【最新版・無料あり】料金や機能を比較、クラウド型も紹介

施工管理の資格に関する記事

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!