解体工事を行うために必要な資格は何があるのでしょうか?

解体業をこれからおこなっていきたい企業や、解体工事をおこなう方向けに解体工事で必要な資格や工事内容を見ていきます。

解体業とは

解体業を始める際には、建設業許可または解体工事業登録を行う必要があります。解体工事業登録を取得することで、500万円未満の場合は建設業許可がなくても解体工事を行うことができますが、500万円以上の場合は建設業許可が必要になります。

建設業許可と解体工事業登録は、それぞれ建設業法と建設リサイクル法に基づいています。

建設業法は、建設工事全般を規制する法律であり、建設業者が業務を適正に行うための規定が含まれています。

一方、建設リサイクル法は、建設業者が解体工事や廃棄物処理を行う際の環境保全を目的とした法律です。

建設業許可のガイドラインに関する記事はこちら

建設業法と建設リサイクル法に関する記事はこちら

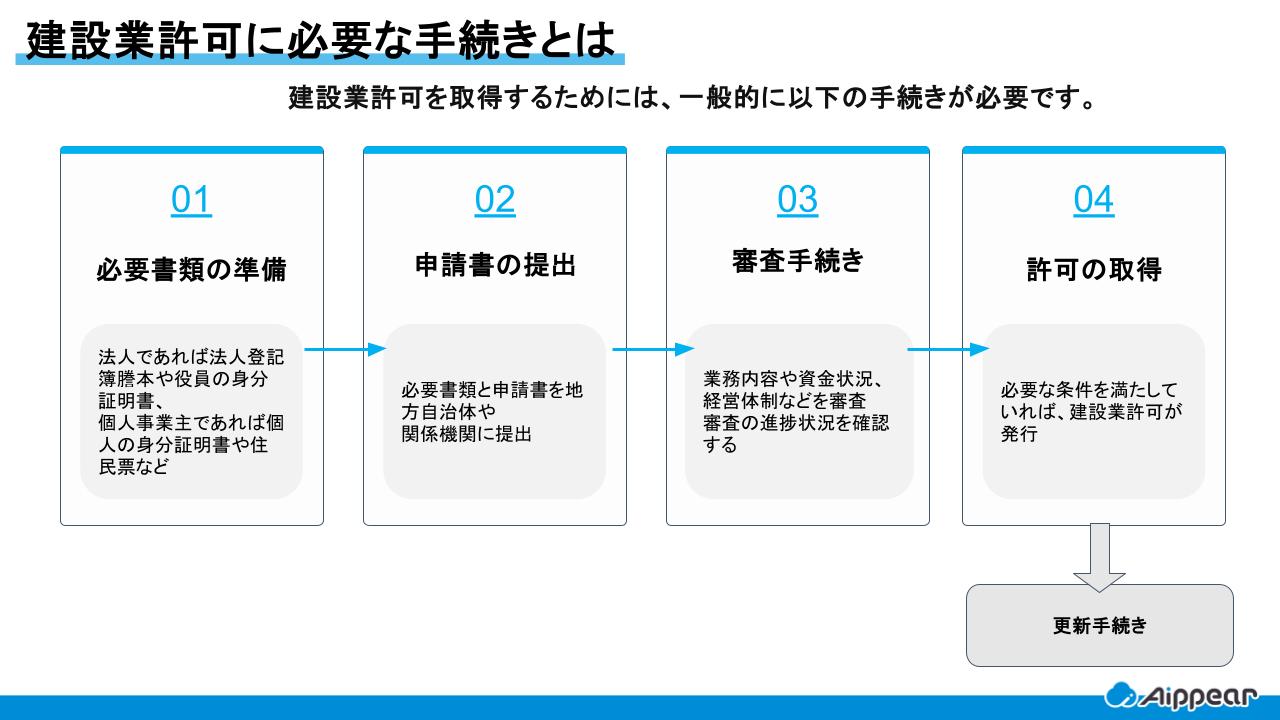

建設業許可に必要な手続きとは

建設業許可を取得するためには、一般的に以下の手続きが必要です。

ただし、地域や国によって異なる場合がありますので、地域の法令や規制に従って手続きを行う必要があります。

必要書類の準備

建設業許可を申請する際には、所定の申請書や必要書類を準備する必要があります。これには、法人であれば法人登記簿謄本や役員の身分証明書、個人事業主であれば個人の身分証明書や住民票などが含まれます。

申請書の提出

準備した必要書類と申請書を地方自治体や関係機関に提出します。

申請書の書式や提出先は、所在地の自治体や管轄の建設業協会などによって異なりますので、事前に確認することが重要です。

審査手続き

審査の内容には、業務内容や資金状況、経営体制などが含まれます。

審査には一定の時間がかかる場合がありますので、審査の進捗状況を確認することが重要です。

許可の取得

審査が完了し、必要な条件を満たしていれば、建設業許可が発行されます。

許可の取得後は、建設業者として業務を開始することができます。

更新手続き

建設業許可には有効期限がありますので、定期的に更新手続きを行う必要があります。更新手続きには、更新申請書の提出や審査が含まれます。

建設業許可を取得する手続きは、一般的にはこのような流れになりますが、地域や国によって手続きや条件が異なる場合がありますので、具体的な要件や手続きについては、所在地の自治体や関係機関に確認することが重要です。

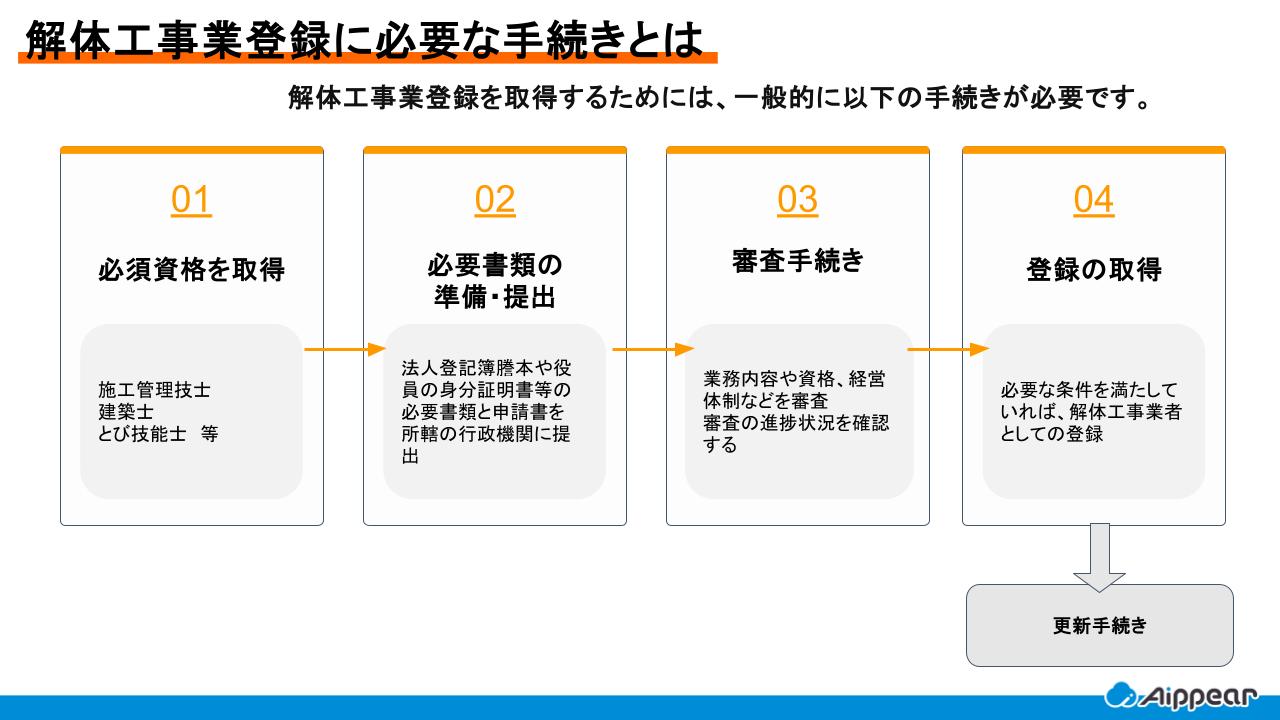

解体工事業登録に必要な手続きとは

解体工事業登録を取得するためには、一般的に以下の手続きが必要です。ただし、地域や国によって異なる場合がありますので、地域の法令や規制に従って手続きを行う必要があります。

解体工事業登録に必須の資格を取得する

解体工事業登録する際に必須の資格がありますので見ていきましょう。

下記の資格のうち一つでも資格を取得していれば解体工事業登録の要件を満たすことができます。

建設機械施工技士(1・2級)

建設機械施工技士の資格は、建設現場での機械操作に関する専門知識や技術を有する人材を育成するための国家資格です。1級と2級の両方があり、それぞれ異なるレベルの技術や知識を求められます。

建設機械施工技士1級

- トラクターや舗装用建設機械など、比較的小型の建設機械の操作に関する資格です。

- 機械の操作技術やメンテナンス、安全に関する知識が要求されます。

- 1級を取得することで、より高度な建設機械の操作や管理が可能になります。

建設機械施工技士2級

- ブルドーザーや油圧ショベルなど、より大型の建設機械の操作に関する資格です。

- 1級よりも高度な技術や知識が求められます。

- 大規模な建設工事や複雑な作業に従事するための資格です。

試験は一般的に年に数回行われ、試験内容は機械の操作技術や安全に関する知識、建設機械の種類や特性などについての問題が含まれます。

建設機械施工技士に関する記事はこちら

建築士(1・2級)

建築士の資格は、建築分野での設計や監理、施工などの業務に携わるための国家資格です。建築の設計や施工に関する幅広い知識や技術を身につけ、建築物の安全性や機能性、美観性などを確保する役割を果たします。1級と2級の両方があり、それぞれ異なるレベルの資格となっています。

建築士1級

- 国土交通大臣によって認定される最上位の建築士の資格です。

- 高度な建築設計や構造計算、意匠設計(デザイン)などの技術と知識が求められます。

- 大規模な建築物や複雑な構造の建築設計に従事するための資格です。

建築士2級

- 都道府県知事によって認定される建築士の資格の中で、2番目に高いレベルです。

- 基本的な建築設計や構造計算、法規制などに関する知識が求められます。

- 1級に比べてより簡易な建築設計や建築施工に従事するための資格です。

建築士を取得するためには、国家試験に合格する必要があります。試験は一般的に年に数回行われ、建築設計や建築構造、建築法規などに関する問題が含まれます。

建築士に関連する記事はこちら

解体工事施工技士

解体工事施工技士は、解体工事の実施に関する専門知識や技術を有する人材を育成するための資格です。解体工事の計画から実施、安全管理まで、解体工事全般にわたる技術や知識を習得し、解体工事の指導や監督を行うことが求められます。

解体工事施工技士の資格を取得するためには、解体工事施工技士の講習を受講し、講習修了試験に合格する必要があります。講習内容は解体工事の計画や技術、安全管理などに関するものであり、解体工事の実務経験も求められる場合があります。

解体工事施工技士に関する記事はこちら

土木施工管理技士(1・2級)

土木施工管理技士の資格は、土木工事における主任技術者や監理技術者になるための国家資格です。土木工事の計画から施工、完成までの工程において、技術的な指導や管理を行います。1級と2級の両方があり、それぞれ異なるレベルの資格となっています。

土木施工管理技士1級

- 河川・道路・橋梁・港湾・鉄道・上下水道などの幅広い土木工事における主任技術者としての資格です。

- 土木工事の計画立案や施工監理、品質管理、安全管理など、土木工事全般にわたる高度な技術と知識が求められます。

土木施工管理技士2級

- 土木工事の基本的な施工管理技術や知識を有する技術者としての資格です。

- 1級に比べて施工管理の範囲が狭く、より簡易な土木工事や施工管理に従事するための資格です。

試験は一般的に年に数回行われ、土木工事の計画や設計、施工管理に関する問題が含まれます。

とび・とび工

とび技能士(とび工)とは、高所作業技能を認定する国家資格の一つです。建設現場や解体工事現場などで、足場の組立や高所での作業を行う際に必要な技能を持つことを証明する資格です。

建設現場や解体工事現場などで、安全な足場を組み立てたり解体したりする作業を行います。

高所での作業を行う際に、安全な作業環境を確保します。例えば、建築物の外壁の塗装や修理、窓ガラスの取り付けなどがあります。

とび技能士の資格を取得するためには、厚生労働省が実施する試験に合格する必要があります。試験は一般的に年に数回行われ、高所作業に関する技術や知識に関する問題が出題されます。

とび技能士(とび工)に関する記事はこちら

必要書類の準備

解体工事業登録を申請する際には、所定の申請書や必要書類を準備する必要があります。

これには、法人であれば法人登記簿謄本や役員の身分証明書、個人事業主であれば個人の身分証明書や住民票などが含まれます。

また、解体工事技術者や解体工事施工管理技士の資格証明書、クレーン等運転者の資格証明書なども必要となる場合があります。

申請書の提出

準備した必要書類と申請書を所轄の行政機関に提出します。

申請書の書式や提出先は、所在地の自治体や関係機関によって異なりますので、事前に確認することが重要です。

審査手続き

提出された申請書は、関係機関によって審査されます。

審査の内容には、業務内容や資格、経営体制などが含まれます。

審査には一定の時間がかかる場合がありますので、審査の進捗状況を確認することが重要です。

登録の取得

審査が完了し、必要な条件を満たしていれば、解体工事業者としての登録が行われます。登録の取得後は、解体工事業を行うことができます。

更新手続き

解体工事業登録には有効期限がありますので、定期的に更新手続きを行う必要があります。更新手続きには、更新申請書の提出や審査が含まれます。

解体工事業登録を取得する手続きは、一般的にはこのような流れになりますが、地域や国によって手続きや条件が異なる場合がありますので、具体的な要件や手続きについては、所在地の自治体や関係機関に確認することが重要です。

解体工事に関連する資格とは

解体工事を行うためにさまざまな資格が必要となります。解体工事に関連する資格を見ていきましょう。

解体工事に関連する資格比較表

| 資格名 | 対象となる作業内容 | 法的根拠・根拠条文 | 義務付けの対象者 | 修了要件・講習内容 | 主な目的・役割 |

|---|---|---|---|---|---|

| 車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削)運転技能講習 | 機体質量3t以上の車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削)を操作 | 労働安全衛生法 | 操作者 | 運転技能講習修了 | 重機操作に必要な技能を習得し、安全作業を確保 |

| 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 機体質量3t以上の解体用建設機械を操作 | 労働安全衛生法 | 操作者 | 運転技能講習修了 | 解体専用重機の安全な操作技術を習得 |

| 職長・安全衛生責任者教育 | 作業現場の指揮・監督を行う職長等 | 労働安全衛生法第60条 | 職長・監督者 | 安全・衛生教育を受講 | 労働者の安全確保と現場の安全管理体制構築 |

| クレーン運転業務特別教育 | つり上げ荷重5t未満のクレーン等を運転 | クレーン等安全規則第21条 | クレーン運転者 | 特別教育の修了 | 小型クレーン運転における安全知識を習得 |

| ガス溶接技能講習 | 可燃性ガス・酸素を使った溶接・溶断・加熱作業 | 労働安全衛生法 | ガス溶接作業従事者 | 技能講習修了 | 火災・爆発防止、金属切断作業の安全確保 |

| 玉掛け技能講習 | つり上げ荷重1t以上の玉掛け作業 | 労働安全衛生法 | 玉掛け作業者 | 技能講習修了 | 荷の吊り上げ・移動作業の安全確保 |

| コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 | 高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体作業 | 労働安全衛生法 | 作業主任者 | 技能講習修了者を選任 | 高所・重量物の安全解体と監督 |

| 特定化学物質等作業主任者技能講習 | 特定化学物質を扱う作業 | 労働安全衛生法 | 作業主任者 | 技能講習修了 | 化学物質による健康被害の防止・作業管理 |

| 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 | 高さ5m以上の木造建築物の組立て作業 | 労働安全衛生法 | 作業主任者 | 技能講習修了 | 木造構造物の安全な組立てと監督 |

| 建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 | 高さ5m以上の鉄骨構造物の組立て・解体作業 | 労働安全衛生法 | 作業主任者 | 技能講習修了 | 鉄骨構造物の安全管理・労災防止 |

| 足場の組立て等作業主任者技能講習 | 高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更作業 | 労働安全衛生法 | 作業主任者 | 技能講習修了 | 足場の安全性確保・転落事故防止 |

| アスベスト(石綿)障害予防特別教育 | アスベストを含む建築物等の解体・改修作業 | 安衛則第36条37号 | 解体作業従事者 | 特別教育修了 | 石綿ばく露による健康障害防止 |

車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削)の運転

機体質量3トン以上の車両系建設機械(整地など)を操作する作業者は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を受講することが義務付けられています。

車両系建設機械(解体用)の運転

機体質量3トン以上の車両系建設機械(解体用)を操作する作業者も、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了することが義務付けられています。

職長・安全衛生責任者教育

労働安全衛生法第60条では、新たに職務に就く職長や作業を直接指揮・監督する方に対し、安全または衛生のための教育を受講することが義務付けられています。

クレーン運転業務特別教育

クレーン等安全規則第21条によれば、事業者は、つり上げ荷重が5トン未満のクレーンやつり上げ荷重が5トン以上の跨線テルハの運転業務に従事する労働者に対し、特別教育の実施を義務付けられています。

ガス溶接技能講習

労働安全衛生法によれば、可燃性ガスや酸素を使用して金属の溶接、溶断、または加熱を行う業務に従事するためには、ガス溶接技能講習を修了した資格が必要です。

これは、労働者の安全を確保し、火災や爆発などの重大な事故を防ぐための措置の一環です。鋼材を切断する場合でも、同様にこの講習の修了証が必要とされます。

玉掛け技能講習

つり上げ荷重が1トン以上のクレーンや移動式クレーン、デリック、そして揚貨装置による玉掛作業を行うためには、「玉掛け技能講習」の修了が必要です。

この講習を受けることで、作業者は安全かつ効果的に荷物を吊り上げ、操作するための技能と知識を身につけます。

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者講

労働安全衛生法によれば、高さが5メートル以上のコンクリート造の工作物の解体作業などを行う場合、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を配置することが義務付けられています。

また、その作業主任者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者でなければなりません。

特定化学物質等作業主任者技能講習

「特定化学物質作業主任者」は、作業に従事する労働者が特定化学物質による汚染や吸入を防ぐために、作業方法を決定し労働者を指導する責任者です。

また、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置など、労働者の健康を守るための装置の点検や保護具の使用状況の監視などの職務も担当します。

木造建築物の組立て等作業主任者講習

木造建築物の組立て等作業主任者は、労働安全衛生法に規定された作業主任者の一つであり、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者から事業者によって選任されます。

軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部分の組立てや、屋根下地や外壁下地の取り付けなどの作業において、安全面などの監督や指導に責任を負います。

建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者の一つであり、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者から事業者によって選任されます。

建築物の骨組みや塔など、高さが5メートル以上の金属製の部材で構成されるものの組立て、解体、または変更の作業を行う場合において、労働災害の防止や安全管理などを行います。

足場の組立て等作業主任者技能講習

ゴンドラのつり足場を除くつり足場、張出し足場、または高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体、または変更の作業を行う場合、事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければなりません。

彼らの役割は、足場の安全性を確保し、労働者が安全かつ効率的に作業を行えるようにすることです。

アスベスト建築物の解体・改修工事における石綿障害の予防特別教育

アスベストが使用されている建築物、工作物、または船舶の解体等の作業を行う際には、アスベストによるばく露により肺がんなどの重度な健康障害が引き起こされる危険性があります。

そのため、作業を行う従事者には、特別教育(安衛則第36条37号)を修了した者を就かせることが事業者に義務付けられています。

アスベストに関する記事はこちら

解体工事で必要な資格に関するよくある質問

- 解体工事を行うには、必ず資格が必要ですか?

-

はい。解体工事では、使用する重機や作業内容に応じて複数の資格が必要になります。たとえば、重機を操作する場合は「車両系建設機械(解体用)運転技能講習」、足場を組む場合は「足場の組立て等作業主任者技能講習」が必要です。資格がない状態で作業を行うと、労働安全衛生法違反となる可能性があります。

- 解体工事業を始めるには、どの資格が最低限必要ですか?

-

事業として解体工事を行うには、まず「建設業許可(解体工事業)」が必要です。

そのうえで、現場で働く従業員には以下のような資格が求められます。- 車両系建設機械(解体用)運転技能講習

- ガス溶接技能講習

- 職長・安全衛生責任者教育

- 足場の組立て等作業主任者技能講習

作業内容や規模によって必要資格が変わるため、現場ごとの確認が重要です。

- 「車両系建設機械(整地用)」と「車両系建設機械(解体用)」の資格は違うのですか?

-

はい、異なります。

「整地用」は主に土をならしたり掘削したりするための資格で、

「解体用」は建物などを壊す重機(解体機)を扱うための資格です。

解体工事では「解体用」の資格が必要となるため、用途に合った技能講習を受講してください。 - 作業主任者の資格は、どんなときに必要ですか?

-

作業主任者は、一定の危険を伴う作業を行う際に、現場を監督・指導する責任者として選任されます。

たとえば次のような作業では、必ず主任者の資格が必要です。- コンクリート造工作物の解体(高さ5m以上)

- 足場の組立て・解体(高さ5m以上)

- 木造建築物の組立て(高さ5m以上)

- 鉄骨の組立て・解体

主任者がいないと作業を行えないため、現場ごとに適切な主任者の配置が求められます。

建築業向けの管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

まとめ

解体工事をおこなうために必要な資格や資格を取得するまでの流れを見てきましたがいかがだったでしょうか?

解体工事一つと取っても多くの資格が必要となってきます。その資格のほとんどが国家資格となりますので、しっかりと準備をして試験に挑むようにしましょう。

工事管理の基礎に関する記事

工事管理システムに関する記事

- 施工管理システムの比較20選!選び方や機能、費用を解説

- 施工管理システムを比較!導入するメリットや機能、選び方まで解説

- 工務店向け顧客管理システムおすすめ10選【最新・無料版あり】価格や費用を徹底比較

工事管理のコツ・資格に関する記事

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!