造園施工管理技士は造園工事の施工管理を専門とします。

緑化が進む現代で重宝される資格です。

仕事内容や資格取得のメリット、難易度について解説していきます。

造園施工管理技士とは

造園施工管理技士は、造園工事の施工管理を行うために必要な資格です。

施工管理技士国家資格のうちの一つに分類されます。

この資格を取得すれば、庭園工事、公園工事、緑地工事など、造園関連の工事現場でスペシャリストとして活躍できます。

1級と2級の違い

造園施工管理技士は1級と2級の等級があり、仕事内容はほとんど一緒です。

両者の大きな違いは、従事可能な現場の範囲です。

2級は、一般建設業の現場で「主任技術者」として働ける資格です。

1級は、2級の条件に加えて特定建設業の現場で「監理技術者」としても働けます。

法律による規制があるため、一般建設業では中小規模の造園工事しか請け負えません。

一方、特定建設業では、4,000万円以上の大きな造園工事を請け負うことが可能です。

大規模な造園工事現場で仕事がしたい方、責任ある立場で働きたい方は、造園施工管理技士1級を取得しておくと良いでしょう。

造園施工管理技士ができる仕事内容とは

造園施工管理技士の主な仕事内容は、造園工事の施工管理です。

具体的には、作業工程の計画作成、資材調達やコスト管理、近隣住民への対応などの業務を担当します。

造園工事現場での事故防止のために、職人たちを取りまとめることや周辺環境の配慮などの安全管理にも取り組まなくてはなりません。

造園施工管理技士が働ける現場は、庭園や公園のほか、道路緑化工事、商業ビルの屋上等緑化工事など、多岐にわたります。

総監督という責任あるポジションに就き、幅広い造園工事現場で活躍できます。

施工管理ソフトに関連する記事はこちら

造園施工管理技士の年収は?

厚生労働省による賃金構造基本統計調査によると、造園工の年収は平均374.4万円です。

日本の平均年収460万と比較するとやや低いですが、施工管理技士の資格を取得することで更に高い収入を得ることができます。

造園施工管理技士取得のメリットとは

造園施工管理技士の資格を取得すると、以下のようなメリットがあります。

造園施工管理技士のメリット①:就職や転職が有利になる

一般建設業や特定建設業の現場では、主任技術者や監理技術者などの配置が義務付けられています。

そのため、主任技術者や監理技術者として働くことができる造園施工管理技士は、建設工事現場で大変重宝されます。

造園会社へ転職はもちろんのこと、土木会社、建設会社などを目指す場合にも有利になるでしょう。

専門知識や実務経験を活かして、造園職の公務員にチャレンジするという道もあります。

造園施工管理技士のメリット②:昇進・昇格に有利

造園施工管理技士の資格を取得すると、責任者としてさまざまな建設工事現場で活躍が期待できます。

いろいろな仕事に取り組み実績実績を上げれば、社内で評価の対象となり、昇進や昇格のチャンスに恵まれる可能性があります。

造園施工管理技士に対して資格手当を支給する会社も多いので、年収も上がりやすくなります。

キャリアアップを目指したい方、年収を上げたい方にとってはメリットの多い資格です。

施工管理に関連する記事はこちら

造園施工管理技士の試験概要

造園施工管理技士の国家試験は、一般財団法人全国建設研修センターが実施しています。

造園施工管理技術検定の第一次検定や第二次検定に合格すると、造園施工管理技士の資格が交付されます。

第一次検定はマークシート方式、第二次検定は記述式となっています。

試験日程、試験地、受検資格などの概要は以下の通りです。

試験日程

造園施工管理技術検定の日程は1級と2級とで異なります。

試験日程は、変更になる場合があります。

詳細については、一般財団法人全国建設研修センターのWebサイトでご確認ください。

令和7年度 1級造園施工管理技術検定:日程

| 申込受付 | インターネット申込:令和7年5月7日(水)~令和7年5月21日(水)23:59 書面申込:令和7年5月7日(火)~令和7年5月21日(火) ※申込書販売開始:令和7年4月9日(水)より |

|---|---|

| 試験実施日 | ・1級第一次検定:令和7年9月7日(日) ・1級第二次検定:令和7年12月7日(日) |

| 合格発表 | ・1級第一次検定:令和7年10月9日(木) ・1級第二次検定:令和8年3月4日(水) ※受験申込者全員に結果通知書を送付及び合格者の受験番号を本ホームページに掲載 |

1級の第一次検定と第二次検定は、年1回のみ開催しています。

令和7年度 2級造園施工管理技術検定:日程

| 申込受付 | 【第一次検定(前期)】 インターネット申込:令和7年3月5日(水)~令和7年3月19日(水) 【第一次検定(後期)/第一次・二次検定/第二次検定】 インターネット申込/書面申込:令和7年7月9日(火)~令和7年7月22日(火) ※申込書販売開始:令和7年6月23日(月)より |

|---|---|

| 試験実施日 | ・2級第一次検定(前期):令和7年6月1日(日) ・2級第一次検定(後期)/2級第二次検定:令和7年11月16日(日) |

| 合格発表 | ・1級第一次検定(前期):令和7年7月1日(火) ・2級第一次検定(後期): 令和8年1月5日(月) ・2級第二次検定:令和8年3月4日(水) ※受験申込者全員に結果通知書を送付及び合格者の受験番号を本ホームページに掲載 |

2級は、第一次検定が前期と後期の年2回となっています。

また、2級では、第一次検定と第二次検定の同日受検もできます。

試験地

造園施工管理技術検定の試験地は1級と2級とで異なります。

令和7年度 1級造園施工管理技術検定:試験地

1級の第一次検定と第二次検定の試験地は、どちらも札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇の10地区です。

令和7年度 2級造園施工管理技術検定:試験地

2級は、第一次検定と第二次検定の試験地が若干異なるため、注意が必要となります。

2級第一次検定(前期)の試験地は、札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇の10地区です。

2級第一次検定(後期)の試験地は、以下の通りです。

札幌、青森、仙台、宇都宮、東京、新潟、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、鹿児島、那覇の14地区

第二次検定の試験地は、札幌、青森、仙台、東京、新潟、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、鹿児島、那覇の13地区です。

造園施工管理技術検定の受検料

造園施工管理技術検定を受ける際には、受検手数料の支払いが必要です。

1級の受検手数料は、第一次検定と第二次検定のどちらも17,200円となっています。

2級の受検手数料は、第一次検定と第二次検定のどちらも8,600円です。

2級の第一次検定・第二次検定の同日受検は17,200円となります。

願書の購入方法

造園施工管理技術検定を受ける際には、願書(申込用紙)を購入したうえで書面で申し込みが必要です。

願書の料金は、1部あたり1,000円です。

願書の購入窓口は、一般財団法人全国建設研修センターのWebサイトで調べることができます。

一般財団法人全国建設研修センターでは、インターネットでの申し込みにも対応しています。

インターネット申込の場合は願書の購入は不要です。

造園施工管理技士の受検資格

造園施工管理技術検定には、受検資格が設けられています。

2級造園施工管理技士:受検資格

2級の受検には、年齢や実務経験が必要です。

受検資格①:17歳以上であること

2級第一次検定の受検資格は、「17歳以上」です。

受検年度の末日における年齢が17歳以上であれば、実務経験や学歴を問わず誰でも受検できます。

第一次検定の合格者は、第二次検定の受検資格が得られます。

受検資格②:造園施工に関する実務経験があること

2級第二次検定は、造園施工に関する実務経験がないと受験できません。

実務経験年数については、学歴や職歴などによって異なります。

少なくとも卒業後1年以上の実務経験を積む必要があります。

ただし、「1級造園技能検定合格者」もしくは「2級造園技能検定合格者」(平成15年度までが対象)は、実務経験年数は不要となっています。

1級造園施工管理技士:受検資格

1級の受検には、2級以上の実務経験が必要です。

受検資格①:「2級合格者」および「造園施工に関する実務経験者」であること

1級第一次検定の受検資格は、「2級合格者」および「造園施工に関する実務経験者」です。

1級の場合は、2級よりも長い実務経験年数が必要です。

少なくとも指定学科の大学卒業後、3年以上の実務経験を積んでおかなくてはなりません。

受検資格②:「専任の主任技術者実務経験」「指導監督的実務経験」の経験があること

1級第二次検定を受ける場合も、「専任の主任技術者実務経験」「指導監督的実務経験」などの実務経験が必要です。

実務経験年数の詳細については、一般財団法人全国建設研修センターが発行する「受検の手引」もしくは同財団のWebサイト上でご確認ください。

受験資格の改訂について

2024(令和6)年度より、施工管理技士の受験資格は改訂されています。

特徴としては、一次・二次でそれぞれ受験資格が異なる点です。

但し、以前の受験資格でも受験は可能です。

第一次検定の新受験資格

- 1級:受験年度において満19歳以上であれば受験可能。

- 2級:満17歳以上であれば受験可能。

第二次検定の新受験資格

- 1級:令和3年度以降の1級 第一次検定合格者

・合格後5年以上の実務経験年数

・合格後 特定実務経験1年以上を含む3年以上の実務経験年数

・合格後 監理技術者補佐としての1年以上の実務経験年数 - 2級:第二次検定(旧実地試験含む)に合格した後、1級 第一次検定に合格した者(1級 第一次検定受検予定者を含む)

・2級合格後 5年以上の実務経験年数

・2級合格後 特定実務経験1年以上を含む3年以上の実務経験年数

施工管理ソフトに関連する記事はこちら

資格取得の難易度や取得までの流れ

最後に、造園施工管理技士の難易度、資格取得の方法などをご紹介します。

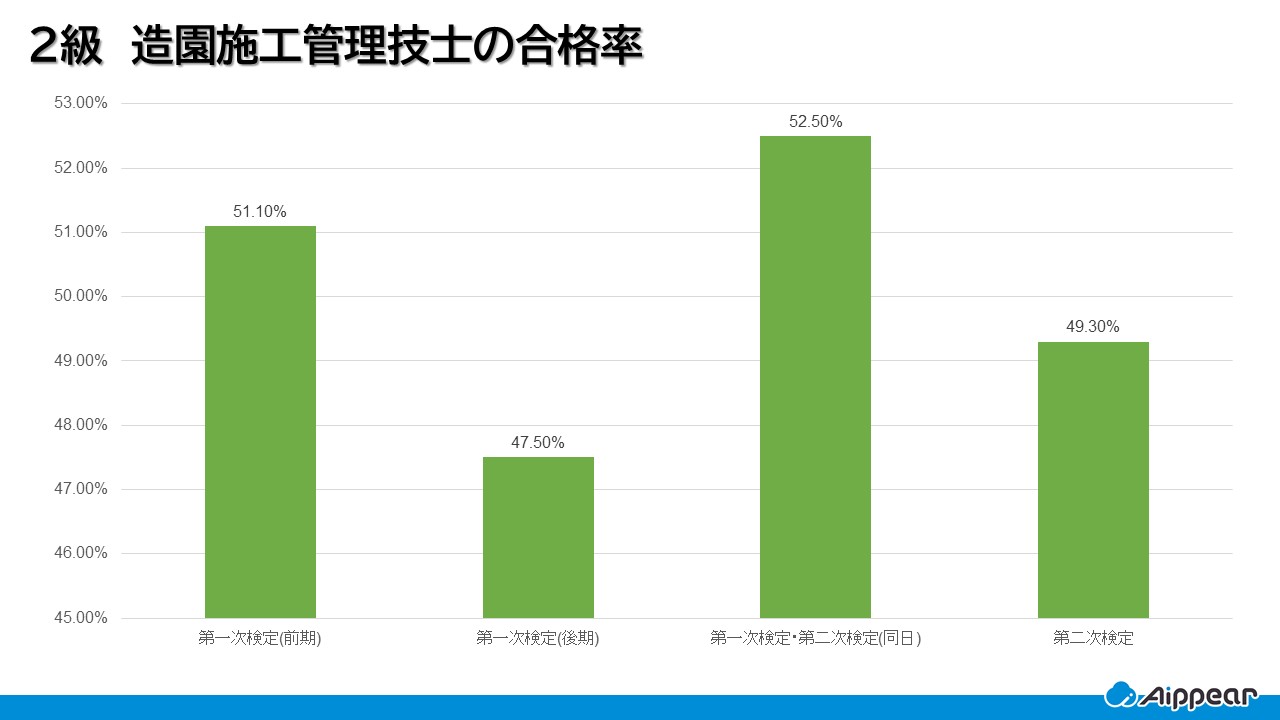

2024年度の合格率は、以下の通りです。

造園施工管理技士2級

第一次検定(前期):51.1%

第一次検定(後期):47.5%

第一次検定・第二次検定(同日):52.5%

第二次検定:49.3%

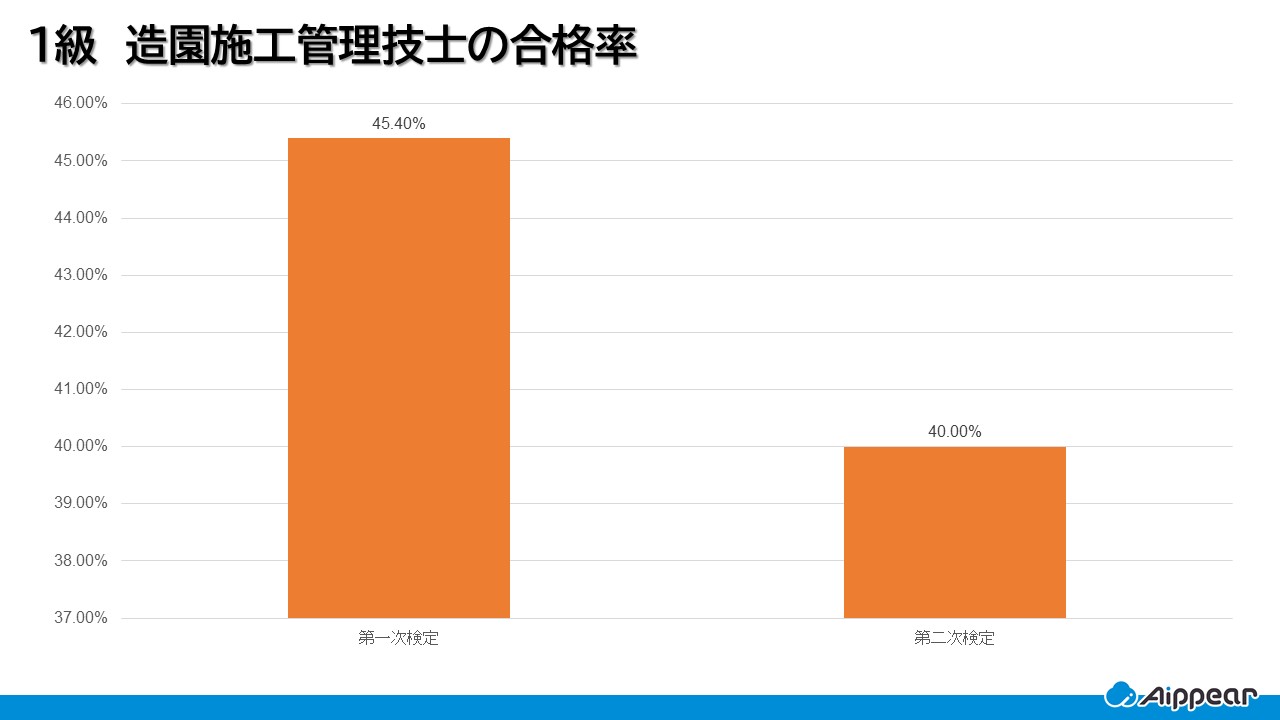

造園施工管理技士1級

第一次検定:45.4%

第二次検定:40.0%

造園施工管理技術検定試験の合格率に関する記事はこちら

資格取得の難易度

2級は合格率が高いため、比較的習得しやすい資格といえます。

2級については、経験の浅い高校生や新社会人など年齢が若い人でもチャレンジしやすい資格です。

1級の第一次検定合格率は、3~4割程度です。

2級よりも難易度が高い試験となっているため、しっかりと勉強しておかなくてはなりません。

さらに、実務経験年数が必要というハードルもあります。

資格取得までの流れ

造園施工管理技士を最短ルートで取得するには、指定学科で学ぶ必要があります。

園芸学、土木工学、建築学などの指定学科がある大学卒業者は、1年以上の実務経験があれば、2級第二次検定の受検資格が得られます。

指定学科以外の卒業者は、「4年6月以上の実務経験」もしくは「8年以上の実務経験」を積んだ後で、2級第二次検定にチャレンジしてみると良いでしょう。

2級合格後は、さらに現場で実務経験を積んでから1級を受検するという流れになります。

造園施工管理技士は、実務経験が問われる試験です。

資格取得を目指したい方は、造園会社や土木工事会社などへ就職して十分な経験を積んでおきましょう。

施工管理に関連する記事はこちら

造園施工管理技士に関するよくある質問

造園工事の現場で必要とされる国家資格「造園施工管理技士」。受験を検討している方の中には、「そもそもどんな資格?」「試験は難しい?」「独学でも大丈夫?」など、さまざまな疑問があると思います。

この記事では、造園施工管理技士試験に関するよくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。

初めての受験でも安心して準備できるよう、ぜひご参考ください。

- 試験内容はどのようなものですか?

-

学科試験(マーク式)

- 造園工学

- 植栽・樹木管理

- 施工管理(品質・工程・安全)

- 関連法規 など

実地試験(記述式)

- 施工経験記述

- 工程管理、施工図、安全管理などの実践的な問題

- 独学でも合格できますか?

-

独学で合格することは十分可能です。

市販のテキストや過去問を活用しながら、地道に対策を続ければ合格を目指せます。ただし、施工経験記述の対策には注意が必要です。自分の経験を具体的に整理するために、通信講座や添削サービスを利用する方も多くいます。

- 試験に合格すると何ができるようになる?

-

合格すると、下記のような役割を担えるようになります。

- 現場代理人

- 主任技術者(1級のみ)

- 公共工事の入札加点(経審)の対象

キャリアアップや会社での評価にも直結する重要な資格です。

- 資格の更新は必要ですか?

-

現在は更新制ではありません(2025年時点)。

一度取得すれば、基本的に資格は生涯有効です。ただし、制度改正が行われる可能性もあるため、今後の動向には注意しましょう。 - 他の施工管理技士(建築・土木など)との併願は可能?

-

はい、併願は可能です。

ただし、試験日程が重複する場合があるため、スケジュール調整に注意が必要です。

まとめ

ここまで、造園施工管理技士の仕事内容、資格取得のメリット、試験概要などについてお伝えしてきました。

造園施工管理技士は1級と2級の資格があり、どちらも造園関連の工事現場でスペシャリストとして活躍できます。

造園施工管理技士の資格は評価の対象となるため、転職活動、社内での昇進などの際に有利になりやすいです。

現場では、樹木や植物などに触れる機会が多くなります。

屋外で過ごす時間も長くなりますので、自然と関わる仕事に興味がある方に向いている資格といえます。

建築業向けの管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

施工管理に関する記事

施工管理ソフト(システム)に関する記事

- 現場管理(施工管理)ソフト 選び方のポイントとおすすめフリーソフト6選

- 施工管理DXの課題 現場のDX化は「見える化」から

- 施工管理アプリ比較15選!機能・メリットや正しい選び方をご紹介!

- 施工管理システムを比較!導入するメリットや機能、選び方まで解説

- 工事管理システムおすすめ16選【最新版・無料あり】料金や機能を比較、クラウド型も紹介

施工管理の資格に関する記事

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!