建築業において、転職やキャリアアップに非常に有利になるのが、1級建築施工管理技士の資格を有していることです。

1級建築施工管理技士は、1級建築士と名前が似ていますが、1級建築施工管理技士の方が活躍できる幅が広く、1級建築士に比べると取得しやすい資格です。

この記事では、資格を取得したい人の為に、1級建築施工管理技士についてや、試験の内容や合格率、難易度まで解説します。

1級建築施工管理技士とは

建築施工管理技士とは、毎年行われている「施工管理技術検定」に合格した者のことを意味します。

建築施工管理技士には、1級と2級があり、施工管理職へのスキルアップや転職を考えている場合には取得がマストな資格といえます。

その中でも、1級建築施工管理技士は、管理できる工事の規模に上限がなく、大規模な工事に関わることができます。

2級建築施工管理技士は、主に中小規模の工事を担当することが多いので、1級建築施工管理技士になるとあらゆる分野で活躍できます。

人手不足が課題となっている建築業界では施工管理者も減少しており、この資格を有している人は貴重な存在で、需要も非常に高いです。

施工管理技士2級についての記事はこちら

1級建築施工管理技士の合格率・難易度

1級建築施工管理技士の合格率は、以下の通りです。

一次試験

| 年度 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |

|---|---|---|---|

| 令和6年度 | 36.2% | 37,651 | 13,624 |

| 令和5年度 | 41.6% | 24,078 | 10,017 |

| 令和4年度 | 46.8% | 27,253 | 12,755 |

二次試験

| 年度 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |

|---|---|---|---|

| 令和6年度 | 40.8% | 14,816 | 6,042 |

| 令和5年度 | 45.5% | 14,391 | 6,544 |

| 令和4年度 | 45.2% | 13,010 | 5,878 |

1次試験の合格率は、基本的に40~50%程度であり、比較的合格しやすい試験であると言えます。

但し、平成29年:39.7%、平成30年:36.6%、令和3年:36.0%、令和6年:36.2% と合格率が40%を切る年が稀にあります。

これらの年は、問題の難易度が高くなっている為、次年度で合格できる可能性もありますので、あきらめず挑戦しましょう。

1級施工管理技士の受験資格と区分

1級建築施工管理技士の資格を取得したいと考えている方にとって、試験の内容や難易度は気になるものです。

ここでは、試験の内容や合格率・難易度を解説していきます。

1級建築施工管理技術試験は、毎年6月に行われる第一次検定と、10月に行われる第二次検定に分かれています。

1級の試験は2級よりも出題範囲が広く、時間配分も異なります。

受験資格

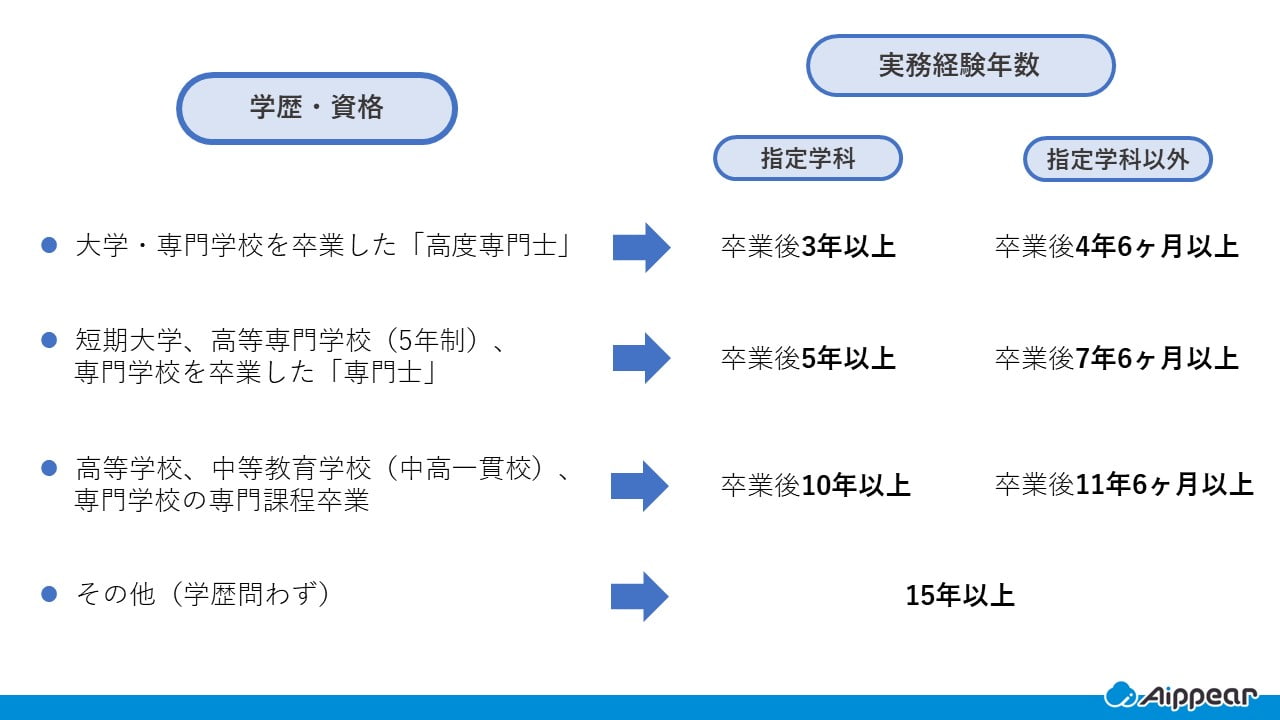

1級建築施工管理技術試験の受験資格は、最終学歴と実務経験年数によって異なります。

大学卒業者もしくは専門学校を卒業し、「高度専門士」の方の場合、3年もしくは4年6カ月以上の実務経験を有する方が受験可能です。

この場合指定学科卒業者の場合、3年以上の実務経験で受験が可能ですが、指定学科以外の卒業者は4年6カ月以上の実務経験が必要です。

また、短期大学卒業者や高等専門学校卒業専門者、または専門学校を卒業し「専門士」の方は、5年もしくは7年6カ月以上の実務経験が必要です。

この場合も指定学科卒業者なら5年以上の実務経験で受験可能であっり、それ以外の方は7年6カ月以上の実務経験を有することで受験可能です。

高校卒業者や専門学校卒業者の場合は10~15年以上の実務経験が必要です。

詳細は、「施工管理技術試験(一般財団法人 建設業振興基金)」のHPをご覧ください。

令和3年度より1級建築施工管理技士の受験資格が緩和

令和3年度の試験より、1級施工管理技士の受験資格が緩和されました。

これまでは、学科試験と実地試験という2種類の試験で構成されていましたが、学科試験が「第一次検定」、実地試験が「第二次試験」へと名称が変更になりました。

さらに、これまでは二級施工管理技士の合格者は資格取得後5年間の実務経験がないと1級の試験を受けることはできませんでしたが、これが不要となり、次の年から1級を受験することが認められました。

ただし、これは第一次検定を受験する場合のみなので、第二次検定を受験する場合は合格後5年以上の実務経験が必要になります。

また、第一次検定を合格した者に、新資格である「技士補」が与えられます。

技士補に関してはこのあと詳しく解説します。

第一次検定

第一次検定は、午前の部2時間30分、午後の部2時間で構成されています。

第一次検定は基本四肢択一ですが、令和3年度の改正で五肢択二の問題も登場しました。

この部分は、従来の実地試験で出題されていた能力問題で、記述式だったものが五肢択二の解答形式になり第一次検定(学科試験)追加されています。

形式はマークシート方式で、合格基準は「全体の得点60%以上」かつ、「施工管理法(能力問題)の得点60%以上」です。

配点は1問1点です。

全体で60問・施工管理法(能力問題)6問の中、全体で36問以上の正解かつ施工管理法(能力問題)で4問以上の正解があれば合格となります。

第一次検定の試験内容は以下の通りです。

第二次検定

第二次検定の試験時間は3時間です。

形式は、マークシート形式と記述式です。

合格基準は「得点60%以上」で、問題数は6問、配点は非公開です。

第二次検定も令和3年より形式が変更されており、従来の実地試験の「記述式の全6問」から「記述4問・マーク2問」に変わっています。

これは、第一次検定の出題内容に伴って、第二次検定に従来の学科試験で出題されていた知識問題の一部が移行されたためです。

この知識問題ですが、学科試験の時は四肢択一だったものが第二次検定に移行されてからは五肢択一の解答形式になっています。

第二次検定の試験内容は以下の通りです。

【新資格】1級建築施工管理技士補とは

令和3年に「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、「技士補」という資格が新たにできました。

先述したとおり、第一次検定に合格した者に技士補の資格が与えられます。

これを保有していると、次からの試験では第二次検定だけを受けることが可能で、それに合格することで、1級施工管理技士の資格を取得できます。

さらに今までは、1級建築施工管理技士の資格取得後、実務を積んだ監理技術者を現場ごとに専任で配置しなければならなく、他の現場と兼任することができませんでした。

しかし、この1級建築施工管理技士補の資格ができたことにより、技士補をその現場の専任の技術者として置くことで、監理技術者は他の現場と兼任することが可能となります。

つまり、1級施工管理技士補とは、人手不足への対応と、監理技術者の責任緩和の為に創設された資格でありポジションなのです。

技士補になるだけでも、メリットは大きいので、この受験資格の緩和はキャリアアップのための大きなチャンスといえます。

施工管理についての記事はこちら

1級建築施工管理技術検定の試験概要

1級建築施工管理技術検定の試験概要について説明します。

試験日程

| 願書販売開始 | 令和7年1月31日(金) | |

| 申請受付期間 | 令和7年2月14日(金)~ 令和7年2月28日(金)まで ※第一次検定のみの受検申請に限り 4月7日(月)まで (※1) | |

| 試験日 | 一次 | 令和7年7月20日(日) |

| 二次 | 令和7年10月19日(日) | |

| 合格発表 | 一次 | 令和7年8月22日(金) |

| 二次 | 令和8年1月9日(金) | |

試験地

札幌・仙台・東京・新潟・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・沖縄

※会場確保の都合上、やむを得ず近郊の府県等で実施する場合があります。

受験料

| 第一次検定 | 12,300円(非課税) |

| 第二次検定 | 12,300円(非課税) |

詳しくは、施工管理技術検定のHPをご覧ください。

その他の施工管理技士に関する詳しい記事はこちら

1級建築施工管理技士を取得するメリット

1級建築施工管理技士を取得することで、どのようなメリットを受けることができるのでしょうか。

ここでは、資格取得によるメリットを2点ご紹介します。

監理技術者になれる

一件の請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事では、現場に専任の監理技術者を配置する必要があります。

1級建築施工管理技士の資格を保有していると、この監理技術者になることができます。

監理技術者の仕事内容は、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、その他技術的な管理、現場の職人の指導などです。

1級建築施工管理技士を取得することで、監理技術者として自身のキャリアアップになると同時に、会社からの需要も高く重要なポジションに着くことができます。

転職に有利

1級建築施工管理技士の資格は、転職に有利です。

建設業全体で人手不足の中、特に監理技術者は高齢化もあいまって深刻な人手不足に悩まされています。

特に若手の1級建築施工管理技士は高いニーズがありますが、50代後半や60代でも実務経験を積んでいれば十分転職に有利に働きます。

会社にとっても、施工管理技士が会社に多いほど入札に有利になるなどメリットがあるので、常に求められている存在です。

リフォーム業で役立つ資格はこちら

1級建築施工管理技士に関するよくある質問

- 合格するための勉強時間はどれくらい必要ですか?

-

個人差はありますが、一般的には以下が目安です:

実地試験: 200~300時間(経験記述の対策が重要)

学科試験: 300~400時間

- どんな教材や勉強方法がおすすめですか?

-

- 過去問を繰り返し解く(10年分以上)

- 市販のテキスト・問題集を活用

- 通信講座やオンライン講座の受講

- 実地試験では、経験記述の添削サービスを利用するのも有効

- 1級と2級の違いは何ですか?

-

- 1級: 大規模工事や公共工事に対応可能。監理技術者になれる。

- 2級: 主に中小規模の工事対象。主任技術者になれるが制限あり。

まとめ

1級建築施工管理技士とは、自分、そして企業価値をも高める建築業界で最も必要とされる資格の1つだといえるでしょう。

1級は、難易度も高く出題範囲も広いためまずは2級の取得から目指してみてはいかがでしょうか。

建築業向けの管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

施工管理に関する記事

施工管理ソフト(システム)に関する記事

- 現場管理(施工管理)ソフト 選び方のポイントとおすすめフリーソフト6選

- 施工管理DXの課題 現場のDX化は「見える化」から

- 施工管理アプリ比較15選!機能・メリットや正しい選び方をご紹介!

- 施工管理システムを比較!導入するメリットや機能、選び方まで解説

- 工事管理システムおすすめ16選【最新版・無料あり】料金や機能を比較、クラウド型も紹介

施工管理の資格に関する記事

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!