取引の中で、見積書はとても重要な書類です。

普段、何となく見積書に押印をしているという方は多いのではないでしょうか。

この記事では、見積書に押印は必要なのかとその必要性、押印の効率を高める方法を解説します。

目次

見積書とは

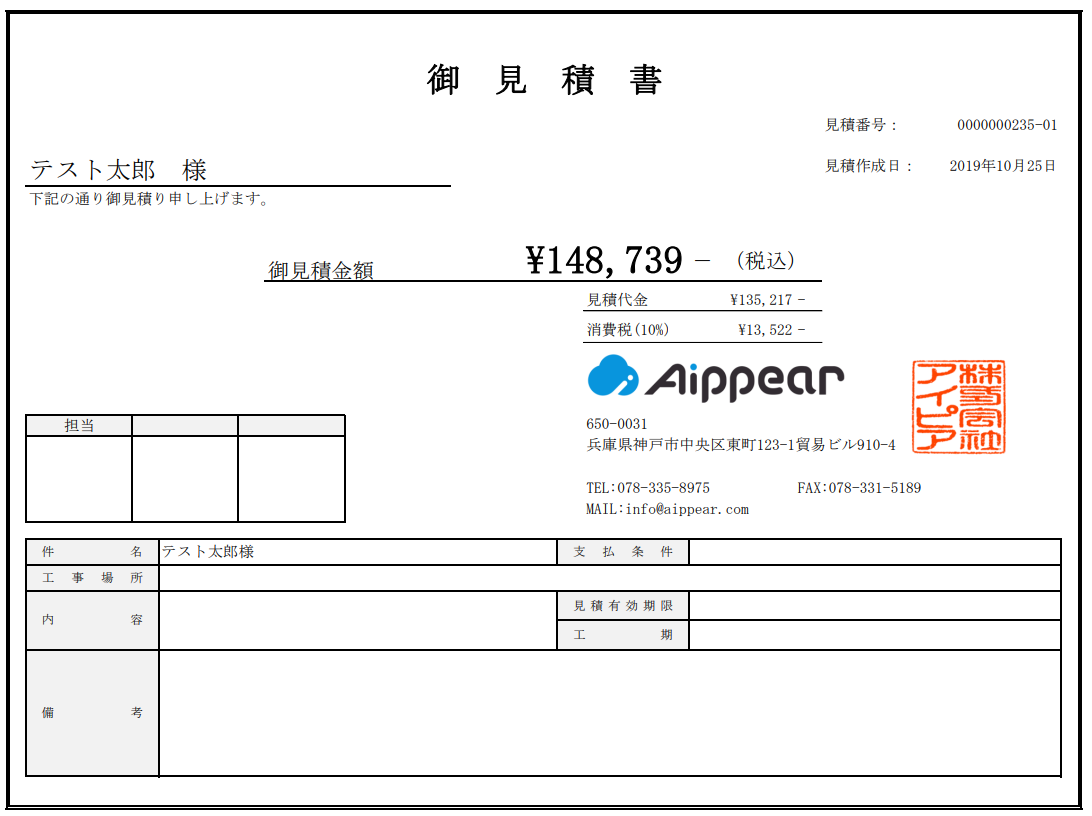

見積書とは、受注側が契約の前段階として、取引内容(品名・数量・金額・工程・期間等)を前もって、発注者側に提示するための書類のことを言います。

取引の成立を証明する証憑の役割があり、取引内容を検討、受注を受けるのか否かの判断に使用される重要な書類です。

また、取引による金額や納品日などが明確化されることによって、トラブルを防止することができます。

証憑であるため、注文書や納品書、請求書、領収書などと同様で、原則7年間の保存義務があります。

見積書の必要性

見積書は、取引を行う際に前段階として発行しますが、法的には発行の義務はありません。

しかし、多くの企業では取引を行う際に見積書を発行します。

多くの企業が見積書を発行する理由は、見積書の役割にあります。

- 双方の認識にギャップはないか確認する

- 取引の価格や内容の比較が可能

の2点が主な見積書の役割です。

見積書を提示することで、双方の認識にギャップがないかを確認でき、認識のずれによるトラブルを防ぐことができます。

また、発注者側は、商品やサービスを購入する際、見積書によって価格や内容を知ることができるため、複数社との比較が可能になります。

そのため、見積書に記載する商品の金額や数量、発行日、有効期限を間違いないように明確に記載する必要があります。

見積書の書き方に関する記事はこちら

見積書に印鑑は必要か

ビジネスで取り扱われる書類には、印鑑が必要となるものがしばしばありますが、見積書には印鑑を押す必要はあるのでしょうか。

ここでは、見積書に印鑑が必要であるか、印鑑を押すことで生じる効力についてお伝えします。

見積書に印鑑は「必要ではない」

見積書には、必ずしも印鑑が必要というわけではありません。

印鑑が押されていないからといって、見積書としての価値が無い、意味を成さないということはありません。

では何故、「見積書には印鑑や角印が必要」という認識が一般的なのでしょうか?

企業の信用性を高め、稟議に通りやすくするため

お客様が法人(企業)であった場合、そのサービスを受けるかどうか企業から承認を受ける必要があります。

一般的に「稟議(りんぎ)」と呼ばれますが、サービス提供者から直接説明を受けていない方も関係者としてサービス内容や料金を確認することになります。

承認するための確認資料として、サービス内容を紹介する書類や、費用を確認する「見積書」が必要になります。

印鑑を押すという事は、きちんと内容を確認しましたという意味合いも持っています。

商習慣として、印鑑が押されているほうが「正式な書類」「会社として提出している」と意味されることが多いです。

特に、稟議のように各方面さまざまな関係者が確認する書類の場合は、このような商習慣を重んじる方への配慮として印鑑が押されています。

また、印鑑を押すことによって、発注者と受注者の間の取引が信頼できるものとなります。

BtoBでの商習慣が一般家庭にも波及している

リフォーム工事のように、一般客(BtoC)の場合でも見積書には印鑑を押すケースがあります。

これも明確な必要性よりも、前述した法人見積での商習慣の延長線上にあるものと考えていいでしょう。

つまり、見積書の押印は、ルールよりもマナーとしての意味を成すと言えます。

見積書で使われる印鑑の種類

見積書への押印は法的なルールが存在せず、マナーや各社の規定で定められます。

そのため角印しか押さなかったり、角印と担当者印どちらともを丁寧に押印していたりと様々です。

特に最近は「押印する」という手作業を省略して、システム上で印鑑の画像データを埋め込むことで効率化するケースも増えています。

ここでは、見積書にはどのような印鑑を押すべきなのか、印鑑の種類も併せてお伝えします。

実印

実印とは、法人名義で印鑑登録されている印鑑のことを言い、「実印」や「代表者印」と呼ばれます。

法人登録ができる印鑑は1本のみとされているため、契約や申請時など重要な印鑑として活用されます。

実印の使用例

- 株券の発行をする際

- 不動産取引を行う際

- 連帯保証をする契約を結ぶ際

角印

角印とは、会社名が彫られている四角い印鑑のことを指します。

これは、企業が文書を発行したことを証明する際に使用されるもので、見積書や請求書、領収書などのような、取引先や社員相手に使用する印鑑になります。

株式取引や不動産取引などのような重要な契約の場合は、角印は使用されないため認印として使用されます。

角印の使用例

- 見積書・請求書・領収書等の文書を発行する場合

- 社内文書を発行する場合

シャチハタ印

シャチハタ印は角印と同じ分類で、インクが内蔵されているスタンプ型の印鑑のことを指します。

しかし、シャチハタのほとんどはゴムでできているため、押し方によっては印影が変化することがあるため、重要な書類では使用しないほうが良いでしょう。

電子印鑑

電子印鑑とは、PDFなどのようなパソコン上の文書に印鑑を押すことができるシステムのことを言います。

電子印鑑では、書類の作成から押印までパソコン上で行うことができるため、印鑑を用意する必要がなく、押印するために出社する必要がないため業務を効率化することができます。

見積書への押印を効率的にするには?

見積を提出するたびに印鑑を出してきて押印するのは手間がかかります。

「印鑑がずれてる」など少し神経を使うのも、やはりストレスです。

さらに、押印するのが角印(社印)の場合、営業マン1人1人が所持しているわけではありません。

そのため、押印する都度事務員さんにお願いしてロッカー等を開けてもらい、角印を取り出す手間は相当のものです。

セキュリティ面のリスクもあるので、効率化施策を考えるべきです。

見積書を電子化することで押印が効率化できる

国税庁は、電子帳簿保存法によって、経理のデジタル化を勧めています。

2021年1月に施行された改正電子帳簿保存法により、電子化の要件が緩和されました。

新型コロナウイルスの影響で、在宅ワークが増えたことから、ペーパーレス化を進めている企業が増えてきました。

電子契約における電子印鑑を利用すれば、社員がわざわざ押印のために出社する無駄もなくなります。

いきなり電子化といっても、今利用しているデータや情報を引き継ぎたい場合など、どのようにすればよいのかわからず戸惑う方も多いでしょう。

そこでおすすめしたいのが、見積管理ができるシステムを導入して、クラウド上で見積書を作成・管理することです。

見積作成ができるシステムなら業務管理システム アイピア

見積書を作成時に押す印鑑に関して、以下のような不安や不満がある人はたくさんいます。

- 毎回印鑑や角印を出してきて押印するのは手間がかかる

- 角印を押すために金庫等を都度開けるのはセキュリティ的に不安

これらの不安を解消するには、やはり見積書作成を「システム化」するのが最適です。

例えば私たちが提供するアイピアなら、出力する見積書や請求書などに「会社ロゴ」「角印」を表示することが出来ます。

アイピアでは、見積書を作成する上での便利な機能が充実しています。

アイピアは一元管理システムですが、見積専用ソフトに引けを取らない使用感でご利用いただけます。

さらに工事に関する情報は、一括管理できるため、建築業の方なら一度試していただきたいシステムです。

アイピアの見積機能はどこが便利?6つのポイントを紹介!

- 多階層の見積が作成できるため、建設・建築業で使いやすい!

- 過去の工事を取り込めるため、短時間で作成できる!

- エクセルの見積をコピー&ペーストで登録できる!

- テンプレート作成で単価を統一化できる。結果、粗利を確保できる!

- 原価や顧客情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間不要!

- クラウドシステムだから外出先からでも作成・編集ができる!

まとめ

見積書への押印は必須ではありませんが、商習慣として、印鑑が押されているほうが「正式な書類」「会社として提出している」ことが伝わるとされています。

押印をすることで、取引に安心と信頼をもたらすことができます。

最近では、書類の電子化が進んでおり、印鑑も電子印鑑を使用することで、脱ハンコの動きを進める企業も出てきています。

まだ見積書を紙やエクセル、ワードで作成している人は見積書をクラウド上で簡単に作成できるシステムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

見積の基礎知識に関する記事

- 建築・リフォーム業の見積書の書き方と見本(サンプル付き)

- 【建設業向け】見積書に法定福利費を含める場合の作成方法

- 【建築業向け】すぐに使える見積書 エクセルテンプレート(無料・登録不要)

- 【例文付き】見積書のお礼メールとは?返信のポイントや正しい敬語を解説