日々商談を重ね、お客様と良い関係を築いているはずなのに、なぜか契約にはつながらないという悩みを抱える営業マンも多いのではないでしょうか。

手応えを感じたはずの商談が、いつの間にか「ただ話をしただけ」で終わってしまうその背景には、見落とされがちな「失注」の要因が潜んでいます。

この記事では、失注の主な要因と、そのヒアリング方法について解説します。

失注とは

失注とは、営業やマーケティング活動の結果として、見込み顧客からの注文を獲得できなかった状態を指します。

商品やサービスの提案を行ったものの、最終的に契約に至らなかった場合に発生します。

失注と受注の違い

受注は顧客から正式な注文を獲得することを指し、失注はその反対の状態です。

商談や提案を行ったものの、他社との競争や顧客の事情により、契約が成立しなかった場合に失注となります。

失注のビジネスへの影響

失注が増えると売上の機会を逃すだけでなく、営業活動の効率が低下する可能性があります。

また、顧客との関係性の維持やブランドの信頼性にも影響を及ぼすことがあります。

そのため、失注の要因を分析し、次の営業活動に活かすことが重要です。

営業のコツに関する記事はこちら

失注の主な原因

では、失敗しがちな営業の例を挙げて、失注の主な原因について考えていきましょう。

営業マンが失注してしまう原因は主に次の6点です。

- 営業相手が間違っている

- 競合に負けた

- お客様の真の課題をつかめていない

- 予算やタイミングが合わない・分からない

- 提案の魅力が不足していた

- フォローが不十分だった

1. 営業相手が間違っている

一つ目は、営業する相手が間違っている可能性です。

同じ会社でも部署が違うだけで全く話が伝わらなくなることがあります。

決裁権の有無も重要ですが、仮に決裁担当者と話すことができても、実際に商材を使う社員がいないと適切な判断ができないため、「今回はいいや」となってしまうこともあるでしょう。

一般顧客への営業でも同じことが言えます。

このように、営業する相手は決裁権があることだけでなく、商材を使用し、その良さを見定めることができる人であることが重要です。

対策

- 商談の早い段階で決裁者を特定し、できるだけ直接話ができるよう調整する。

- 決裁権のない担当者に向けて、社内での説得材料となる資料を提供する。

2. 競合に負けた

提案内容が競合と比較され、価格やサービス、企業の信頼性の面で劣ると判断された場合、失注につながります。

顧客は常に複数の選択肢を検討しているため、差別化ができていないと競争に勝てません。

対策

- 競合他社の強み・弱みを分析し、自社の優位性を明確にする。

- 価格だけでなく、付加価値やアフターサービスの違いをアピールする。

3. お客様の真の課題を掴めていない

顧客が表面的に求めているものと、本当に解決したい課題が異なる場合、提案が響かず、契約には至りません。

ヒアリングが十分でないと「いい話だったけど、今は必要ない」と判断されることもあります。

そのため、営業においては、お客様の現状を理解し、お客様にとって最良なものを考え提案することが求められます。

お客様とのコミュニケーションを深め、時には自社に合わないようならそれをお客様にも伝えることも重要です。

「真摯に営業してくれた」という事が伝われば、お客様の満足度も上がり、別のお客様への紹介を得られることもあります。

対策

- 顧客のビジネス課題を深掘りし、「なぜそれが必要なのか?」を探る。

- 顧客の業界動向や経営課題をリサーチし、より本質的な提案を行う。

4. 予算やタイミングが合わない・分からない

顧客が考えていた予算と、提案内容の価格がかけ離れていた場合、失注につながります。

価格交渉の余地がある場合でも、想定以上に高いと感じられると断られることが多くなります。

また、顧客の事業計画や決算時期、組織変更のタイミングによっては、良い提案でも「今は導入できない」と判断されることがあります。

対策

- 事前に顧客の予算感を確認し、それに見合った提案を行う。

- 価格だけでなく、投資対効果(ROI)を示し、長期的な価値を伝える。

- 顧客の導入スケジュールや予算確保の時期を事前に把握する。

- 「今すぐでなくても、後で導入を検討してもらう」ためのフォローを行う。

5. 提案の魅力が不足していた

提案内容が分かりにくい、インパクトに欠ける、納得感が薄いなど、顧客の心に刺さらなかった場合、失注につながります。

どれだけ商品の良さをアピールをしても、お客様にとっていい商品を提案しなければ意味がありません。

上にも書きましたが、今、お客様にとって便利なもの・良いものを提案することが重要になります。

対策

- 具体的な導入事例やデータを活用し、説得力のある提案を行う。

- 顧客視点に立ち、「この提案でどんなメリットが得られるのか」を明確に伝える。

6. フォローが不十分だった

商談後のフォローが不十分で、競合他社に先を越されたり、顧客の関心が薄れたりすることも失注の要因になります。

対策

- 商談後のフォローアップを徹底し、顧客の不安や疑問を解消する。

- 「検討中」の顧客にも定期的にコンタクトを取り、タイミングを逃さない。

失注後のヒアリングの重要性

失注してしまった案件をそのまま終わらせるのではなく、適切な事後ヒアリングを行うことで、今後の営業活動の改善につなげることができます。

失注の理由を正確に把握し、次の商談やリピートの可能性を高めるためにも、ヒアリングは欠かせません。

ここでは、失注後のヒアリングの重要性について、みていきましょう。

1. 失注の原因を明確にする

顧客がなぜ契約に至らなかったのかを知ることで、自社の営業プロセスのどこに課題があったのかを特定できます。

具体的なヒアリング内容

- 競合他社と比較して、どの点が不足していたか?

- 提案内容は顧客のニーズに合っていたか?

- 価格やサービスに関する懸念はあったか?

- 決裁プロセスの中で、どこで止まってしまったか?

こうした情報を収集することで、次回の提案に活かすことができます。

2. 顧客との関係を維持する

失注したからといって、すぐに関係を断つのはもったいないことです。

適切なヒアリングを行い、誠実に対応することで、将来的に再提案の機会が生まれる可能性があります。

関係維持のためのポイント

- 失注後も定期的にコンタクトをとる

- 顧客の状況が変わったタイミングで再提案を行う

- 価値のある情報(業界ニュースや事例など)を提供し続ける

これにより、「次回は御社にお願いしたい」と思ってもらえる関係を築くことができます。

3. 営業スキルの向上につなげる

失注のフィードバックは、営業マンのスキル向上にも直結します。

実際の顧客の声をもとに、自社の営業手法を見直し、改善を図ることができます。

営業改善のポイント

- 顧客ニーズの把握方法を見直す

- 競合との違いをより明確に打ち出す

- 提案資料の改善やプレゼンの強化を行う

ヒアリングを通じて得られた情報を社内で共有し、チーム全体の営業力を底上げすることも重要です。

失注後のヒアリングは、単なる「反省」のためではなく、次のチャンスを生み出し、営業力を向上させる貴重な機会です。

適切なヒアリングを行い、失注を成長の糧にしていきましょう。

顧客管理システムに関する記事はこちら

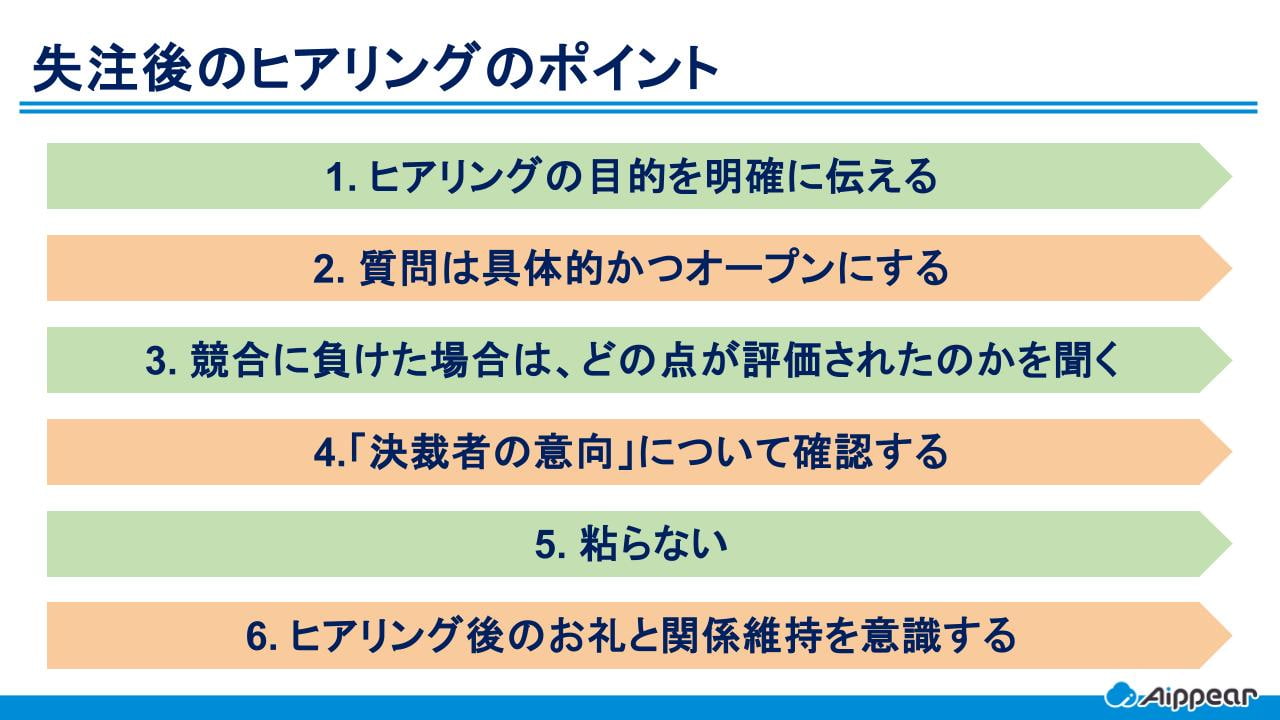

失注後のヒアリングのポイント

失注後にヒアリングを行う際は、ただ「なぜ契約に至らなかったのか」を尋ねるだけでは不十分です。

顧客にとっても負担にならず、かつ有益な情報を引き出すために、適切な聞き方や進め方が重要になります。

失注後のヒアリングでは、以下のポイントに気を付けると効果的です。

以下では、それぞれのポイントを解説します。

1. ヒアリングの目的を明確に伝える

ヒアリングを実施する際には、顧客に「なぜ話を聞きたいのか」を明確に伝えることが大切です。

「ただの営業トーク」ではなく、「今後より良い提案を行うための改善に役立てたい」という趣旨を伝えることで、顧客も協力しやすくなります。

伝え方の例

- 「今回のご提案について、改善点を学ばせていただきたいと考えています。」

- 「お客様のご意見を参考にし、今後より良いご提案ができるよう努めたいと思います。」

2. 質問は具体的かつオープンにする

顧客が答えやすいように、具体的かつオープンな質問をすることがポイントです。

「契約しなかった理由は何ですか?」といった直接的な質問ではなく、会話が広がるような聞き方を心がけましょう。

具体的な質問例

- 競合他社との比較:「今回、他社と比較された点をお聞きしてもよろしいでしょうか?」

- 提案内容の適合性:「私たちの提案は、お客様の課題にどの程度フィットしていましたか?」

- 価格に関する評価:「ご予算の観点から見て、価格設定はいかがでしたか?」

- 決裁プロセスの課題:「決裁の段階で何か障害となったことはありましたか?」

3. 競合に負けた場合は、どの点が評価されたのかを聞く

競合に負けた場合でも、「どのような点で他社の提案が評価されたのか?」を聞くことで、自社の強化すべきポイントを明確にできます。

聞き方の例

- 「最終的に○○社を選ばれた理由を教えていただけますか?」

- 「私たちの提案と比べて、どの点が決め手になりましたか?」

4. 「決裁者の意向」について確認する

実際の決裁者がどのような判断をしたのか、担当者レベルではなく、意思決定の流れを理解することも重要です。

聞き方の例

- 「決裁者の方は、どのような点を重視されていましたか?」

- 「社内での意思決定のプロセスにおいて、何か改善できる点はありましたか?」

5. 粘らない

「断られてからが営業だ」という言葉もありますが、失注後のヒアリングは、基本的にお客様が商品・サービスを買わないと決めた状態で行われます。

断られてからしつこく粘ってしまうと、かえってマイナスのイメージを抱かれる可能性が高いです。

そのため、無理に粘らず、今後に繋げていく気持ちでヒアリングをすると良いでしょう。

6. ヒアリング後のお礼と関係維持を意識する

ヒアリングが終わったら、感謝の意を伝え、今後の関係を築くための一言を添えましょう。

これにより、次回の商談のチャンスをつくることができます。

伝え方の例

- 「貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。今回のご意見をもとに、より良いご提案ができるよう努めます。」

- 「今後、貴社の課題解決に向けて、またお手伝いできる機会があれば幸いです。」

失注後のヒアリングのよくある質問

最後に、失注後のヒアリングに関するよくある質問に答えていきます。

- 失注後のヒアリングを行うタイミングはいつがベストですか?

-

失注が確定してから1週間以内が理想的です。顧客の記憶が新しいうちに行うことで、より正確なフィードバックを得られます。ただし、決定直後は顧客も忙しいことが多いため、少し時間を空けてからアプローチするのが良いでしょう。

- 失注したばかりで顧客に連絡するのが気まずいのですが、どうすればよいですか?

-

失注後のヒアリングは「改善のための意見を伺いたい」というスタンスで行えば、顧客も協力しやすくなります。営業トークにならないよう、率直に「今後のサービス改善のために、ご意見をお聞かせください」と伝えましょう。また、電話よりもメールで依頼すると、顧客が気軽に回答しやすくなります。

- どのような方法でヒアリングを行うのが効果的ですか?

-

以下の方法を組み合わせると効果的です。

- 電話(直接話すことで詳細なフィードバックを得やすい)

- メール(相手の都合を考慮し、負担をかけずに回答を得られる)

- アンケート(複数の顧客から共通の傾向を把握できる)

顧客の状況に応じて、最も負担の少ない方法を選びましょう。

- ヒアリングをお願いしても、顧客が協力してくれない場合はどうすればよいですか?

-

失注した後に顧客が関わりたがらないケースもあります。その場合は以下の対応を試してみましょう。

- 簡潔なアンケートを送る(「選択式+1つの自由記述」程度のシンプルな質問にする)

- 「1分だけでもお時間をいただけますか?」と短時間を強調する

- 「今後の提案改善に役立てたいので、ご意見をいただけると大変ありがたいです」と理由を明確にする

顧客の負担を最小限にする工夫が大切です。

- ヒアリングの際、ネガティブなフィードバックを受けたらどう対応すればよいですか?

-

ネガティブなフィードバックこそ、営業の改善につながる貴重な情報です。感情的にならず、次に活かせるポイントを探りましょう。

対応のポイント:- まずは感謝を伝える(「貴重なご意見をありがとうございます。」)

- 事実を確認する(「具体的にどの点でご不満を感じられましたか?」)

- 改善の意志を示す(「次回はよりご満足いただけるよう、改善してまいります。」)

ネガティブな意見も真摯に受け止めることで、顧客の信頼につながります。

建築業向けの管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

まとめ

営業マンにとって、限られた時間の中で多くのお客様に対応するのは容易ではなく、すべての方に最適な提案をするのは難しいかもしれません。

しかし、営業の失敗を振り返り、その理由をしっかりと理解し、次の商談に活かしていくことで、一つひとつの営業の質は確実に向上します。

お客様が意思決定しやすい伝え方を工夫し、真のニーズを引き出すヒアリングを行うことで、より効果的な提案ができるようになります。

お客様にとっても、自分にとっても、納得感のある営業を積み重ねていきましょう。

失注分析に関する記事はこちら

営業力強化と売上向上につながる失注分析の方法とは?|営業参謀

営業ノウハウに関連する記事はこちら

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!