DXとは、Digital Transformationの略です。Transformationは「変身・変化」という意味があり、DXを直訳すると「デジタルによる変化」という意味になります。

今までの生活や仕事が、デジタルで変化することをDXと呼びますが、どのように変化していくのでしょうか?新しい技術が次々と登場してますが、それをどう使いこなすのかが今後の課題になります。

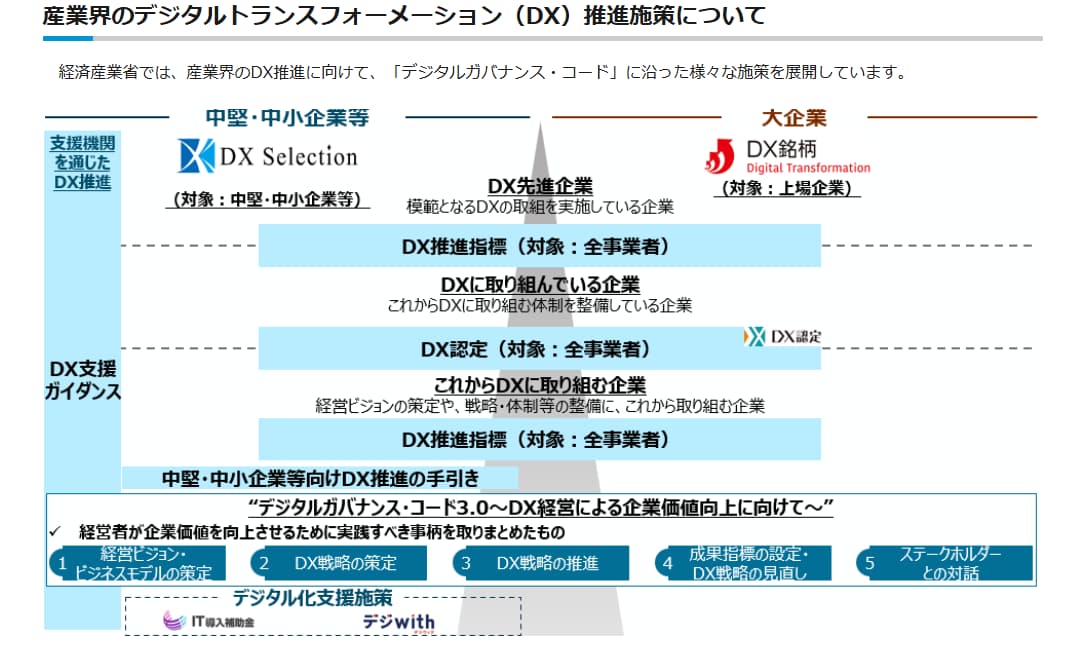

大手ゼネコンなども積極的にDX化に取り組んでいます。中小企業もこれからの世の中を見据えて、できるところから取り組んで行くことをおすすめします。

建築業界ではDXの黎明期とも言えますから、新たな発想から新たな市場が生まれる期待感も高まっています。

時間削減・利益UP・情報共有ができる

効果を実感できる運用サポート!建築業向け管理システムならアイピア

アイピアではシステム導入の効果を実感していただけるよう丁寧な運用サポートを心がけております。

利益や業務効率化を体感したい方は、ぜひアイピアの無料デモ体験にお申込みください!

施工管理DXとは?

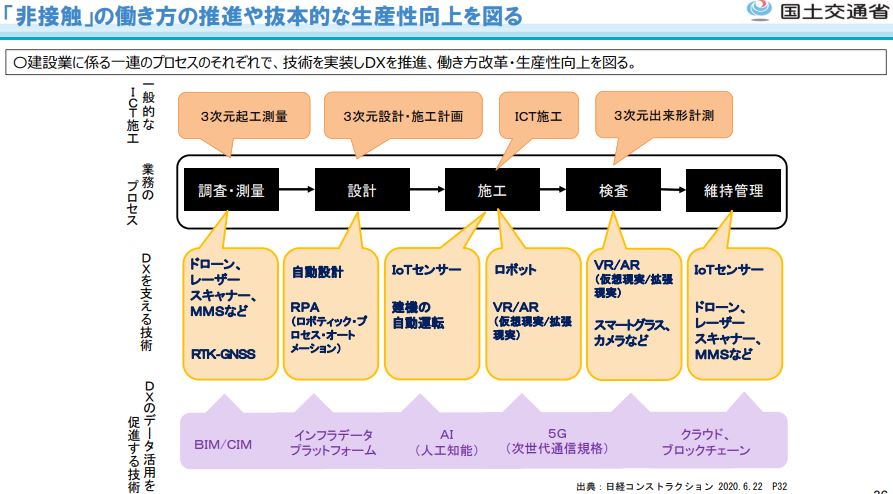

施工管理DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、建設現場の管理業務をデジタル技術で効率化・高度化する取り組みのことです。

これまで紙の書類やExcelで行っていた工程管理・原価管理・安全管理・写真管理などを、クラウドシステムやモバイルアプリを活用して一元管理できるようにすることで、現場と本社の情報共有をスムーズにします。

近年、国土交通省も「建設DX」の推進を掲げており、業界全体でIT化・効率化が急速に進んでいます。

特に施工管理分野では、「誰でも同じ品質で現場管理ができる仕組みづくり」や、「人手不足を補う生産性向上」が求められており、DXの導入は避けて通れないテーマとなっています。

工務店DX、住宅DXに関する記事はこちら

建築業界の課題

建築業界における今後の課題は一体どこにあるのでしょうか。

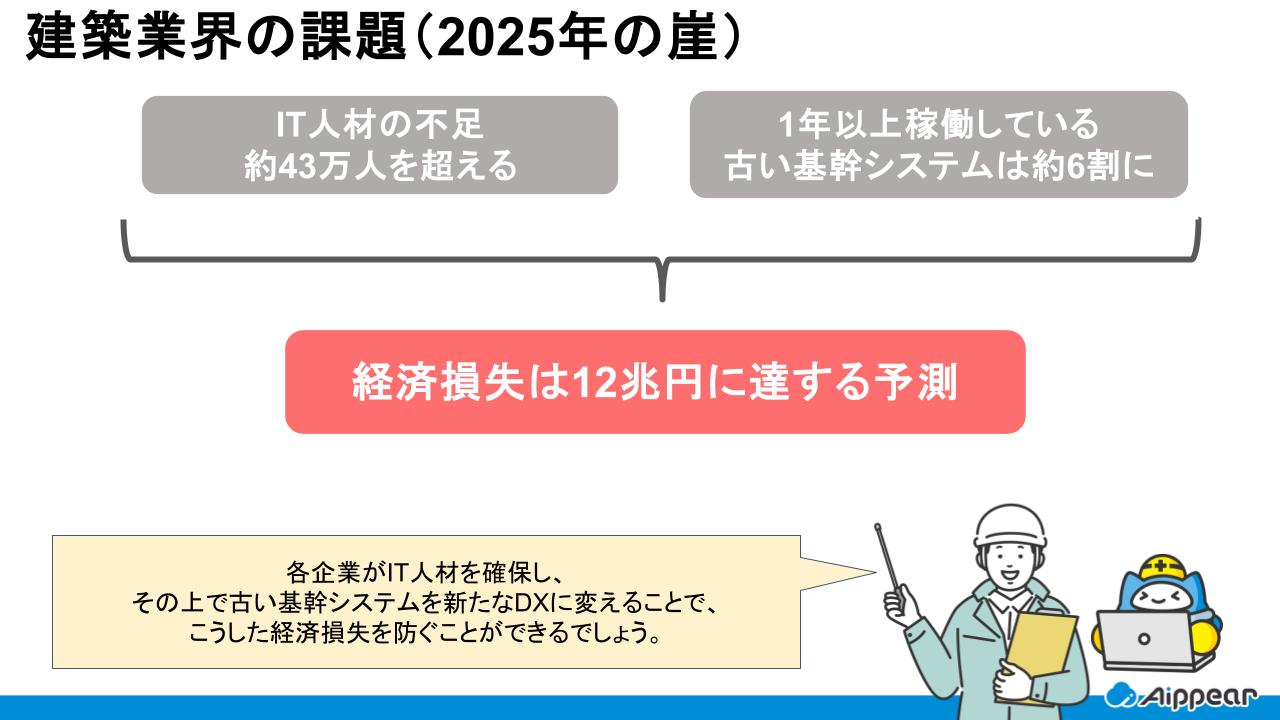

この章では、建築業界において2025年の壁といわれる課題についてご紹介します。

2025年の崖

2025年の崖とは、2025年〜2030年にかけて、ITを扱える人材が不足し、古い基幹システムの影響で最大12兆円(年間)の経済損失をもたらす恐れがあります。

こうした問題は、経済産業省の調査報告で明らかになりました。

また、前々から問題とされているIT人材の不足は、2025年までに約43万人を超えると予測されています。

さらに、21年以上稼働している古い基幹システムは、2020年には企業全体の2割ほどでしたが、2025年までに約6割に達すると言われています。

以上の予測から、経済損失は現在の3倍の12兆円にも達すると予測されます。

各企業がIT人材を確保し、その上で古い基幹システムを新たなDXに変えることで、こうした経済損失を防ぐことができるでしょう。

つまり、各企業においてDX 化を検討することが建築業界の未来につながります。

2025年問題に関する記事はこちら

施工管理DXのメリット

施工管理DXを導入することで、現場と経営の両面で大きなメリットを得ることができます。

これまで人手や経験に依存していた施工管理業務をデジタル化することで、「ムリ・ムダ・ムラ」の削減と生産性の向上を実現します。

1. 業務効率の大幅な向上

工程管理や写真管理、報告書作成などの作業をクラウド上で一元管理できるため、現場担当者の事務作業を大幅に削減できます。

スマートフォンやタブレットからリアルタイムで情報を登録・共有できるため、報告漏れや重複作業の防止にもつながります。

2. 情報共有のスピード化

DXによって現場と本社、協力会社との情報連携がスムーズになります。

紙の書類を持ち帰って報告する手間がなくなり、関係者全員が最新の進捗情報をリアルタイムで確認できます。

意思決定のスピードも上がり、現場対応力が強化されます。

3. 原価・利益の「見える化」

工事ごとの原価や利益をシステム上で即座に確認できるようになり、赤字現場を早期に把握して対策を打てるようになります。

感覚ではなく、データに基づいた経営判断が可能になります。

4. 品質・安全管理の強化

施工写真やチェックリストをデジタル化することで、作業の抜け漏れや品質トラブルを未然に防止できます。

安全巡視記録やヒヤリハット報告もシステム上で蓄積でき、現場全体の安全意識向上にもつながります。

5. 人材不足への対応

現場経験が浅い若手でも、システムを活用することで一定の品質で管理業務を行えるようになります。

ベテランのノウハウをデータとして共有できるため、属人化を防ぎ、人材育成の効率化にも寄与します。

施工管理DXで必要とされる技術

この章では、建設業界のDX化で必要とされている技術を4つご紹介します。

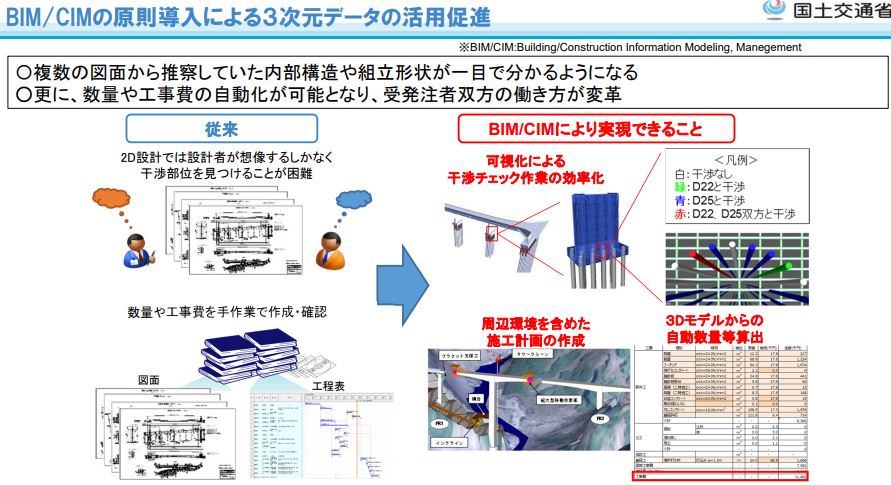

BIM/CIM

BIMとは、Building Information Modeling(ビルディング・インフォメーション・モデリング)の略称です。

主な機能は以下の通りです。

- 詳細な精度の高い見積書を作成

- 各部材の干渉チェックの簡易化

- 構造フレームとの干渉を回避

- 耐震基準に適合した吊り金物などのオブジェクトを自動生成

- 図面と3次元モデルの整合性の調整が簡単

- 知識がない人にもイメージを共有

- ワークフローの一元化

CIMとは、Construction Information Modeling / Management(コンストラクション インフォメーション モデリング/マネージメント)の略です。CIMはBIMの一部であるという認識からBIM/CIMという呼び方で広まりました。

長い間建設・土木業界では平面(2次元)の図面を使って仕事を進めて来ましたが、BIM/CIM(ビム・シム)の導入することで、建設物をデータ化できます。

建設物をデータ化することで、関係者の間で共有や情報の修正・変更・追加が簡単にでき、全ての作業がスピーディーに運びます。

結果、紙面や二次元のデータの行き違いや勘違いがなくなり、関係者の建築物への理解も深まります。こうして様々な情報を一元化し、共有することができれば、業務が効率的に進み、安全・高品質の確保・環境性の向上、コスト削減につながります。

さらに国土交通省は、今後すべての公共工事でBIM/CIMを活用する方針を示しており、今後はさらなる建設DXの加速が期待できます。

CIMに関する記事はこちら

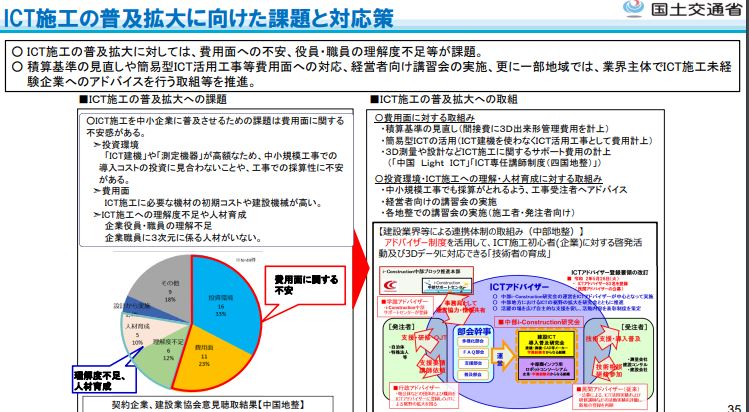

ICT

ICTとは、情報通信技術(Information and Communication Technology)の略です。

現在では、IT(Information Technology)とICTで使い分けされています。

- IT:ハードウェア、ソフトウェア等のコンピュータ関連の技術そのもの

- ICT:情報伝達を目的とした技術活用の方法や方法論

施工管理業務は、紙の図面管理や実際の黒板を使った検査記録が一般的でした。

しかし、資料管理に手がかかり、携行品も多く、特に悪天候の場合に資料が濡れる、破けるなどの煩雑さがありました。

ICT化でできる機能

- 図面管理機能

- 電子黒板機能

- 帳票出力機能

その結果得られるメリット

- 業務効率化

- 施工・管理品質の向上

- 人手不足の緩和

- 社員のストレス軽減・モチベーションの向上

ICT化に関する記事はこちら

loT・AI

IoTは「Internet of Things」の略称で、日本語では「モノのインターネット」と訳されます。

例を挙げれば、離れて暮らす一人暮らしの家族の安否確認ができる、という新しい付加価値をつけることで、消費者のニーズに応えた電気ポットが有名です。

今後、高齢化社会が益々の加速して行くことを鑑みても、必要不可欠な技術であると考えられます。

「モノ売り」からIoT技術を活用した「コト売り」へと各市場での商品の価値の変換が進んでいます。

総務省の「令和元年版 情報通信白書」では、今後約450億台のIoT機器がインターネットに接続されると予測されています。つまり、あらゆるものがインターネットにつながる社会が来ると言われています。

IoT導入の本質は、「モノにセンサーを組み込み、そこで得られたデータをAIで分析し、コスト削減や効率化などの効果をサービス化することで、ユーザーへ提供して行く」ことです。まずは、データを集めることから始めてみましょう。

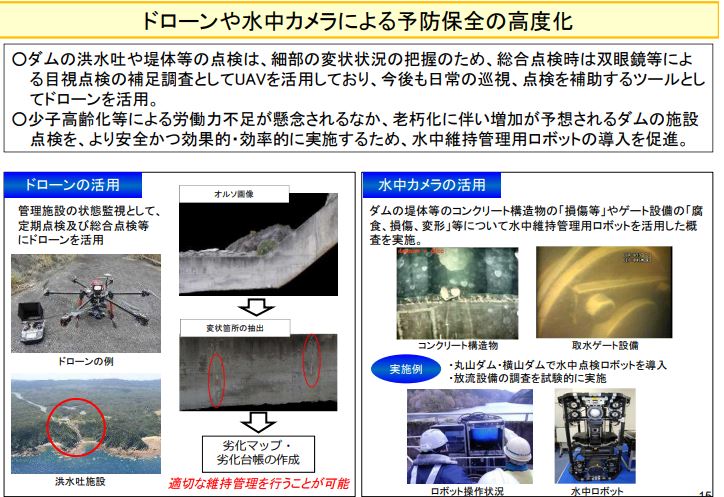

ドローン

すでに、アメリカでは2015年から竜巻やハリケーンなどの大きな災害があった後、ドローン企業✕保険会社の災害地域の屋根の点検が普及しています。

日本における事例では、近年屋根事業の業界で、高齢化のため屋根職人が減っているのに、リフォーム需要は伸びているのという状況がありました。こうした事態に有効的であったのが「ドローン」の活用です。

屋根点検は滑落が多く、死亡や骨折の危険が高いため、近年ではドローンを使った屋根点検が増えています。

またその他にも、自動飛行で撮影を行うドローンの汎用性は高く、測量・外壁調査・大規模修繕・ダムの点検・ガス管の点検などあらゆる分野での活用が期待されています。

さらに、ドローンで撮影されたデータを、施工管理に様々な方法で活用する事業計画も注目されてます。これらのことから、ドローンは建設DXの推進に大きな役割を果たすといえるでしょう。

施工管理の最新技術に関する記事はこちら

施工管理DX導入の事例

この章では、DX導入の事例を以下の4つの視点からご紹介します。

- 公共インフラでの取り組み

- 民間工事での取り組み

- ゼネコンの取り組み

- 中小企業の取り組み

公共インフラでの取り組み

国土交通省の「i-Construction」は、建設現場の生産性向上を目的に、ICT技術を積極的に導入する取り組みです。

具体的には、ドローンによる測量、3D設計データの活用、ICT建機による自動施工などを実施しました。

これにより、施工精度の向上や作業時間の短縮、安全性の強化が実現され、建設業界の人手不足対策や効率化に大きく貢献しています。

公共インフラに関連する記事はこちら

民間工事での取り組み

清水建設は「Shimz Smart Site」という取り組みを通じて、建設現場のスマート化を推進しています。

AMR(自律移動ロボット)やAR、ウェアラブルカメラ、IoTセンサーなどを活用し、資材搬送や進捗管理、安全管理を自動化・可視化しました。

これにより、作業の省人化や安全性の向上、品質の安定化が実現され、熟練技術者の不足にも対応しています。

清水建設のShimz Smart Siteに関する記事はこちら

ゼネコンの取り組み

大手ゼネコンはすでにDX化に力を入れており、いろいろな取り組みを始めています。

例を挙げれば、建設生産の過程で作業の半分をロボット化する、管理の半分を遠隔操作にする、プロセスを全てデジタル化するなどに取り組んでいます。

これらが実現すれば限られた人員で、効率的に作業が進めることができます。

関係者の情報共有をスムーズにするスマートBIMやダム建設用の建設機械を全自動にするなど、積極的にDX化を推進するゼネコンもあります。

また、日常業務をデジタル化によって効率化し、遠隔操作やより効率的なビル監視制御システムの開発、異業種とで共同開発したヘルメットに装着するモニタリングシステムなど、自社の得意な方面からDX化を推し進めている企業もあります。

しかし、建設DXを推し進める一方で、専門的なIT人材が不足しており、その状況に拍車がかかっています。

中小企業の取り組み

中小建設業にとってDXは馴染みがない言葉ですが、DXの波はすぐそこまで押し寄せており、生産性の向上を考えれば無視できません。

そして、その延長線上でDXは働き方改革や新たな価値の創造につながります。現状に課題を感じ、デジタル化で課題解決を目指す経営者も増えています。

下請けから脱却し、元請けの仕事を受けて行くためには、会社にブランド力が必要です。

そこで、中小企業のDX導入におすすめなのが、専門分野を宣伝できるHPの運営です。こうすることで、これまでより広い領域に向けて、自動的に営業をかけることができるようになります。

また、求人においても有効的です。近年は、どの世代においても就職先をスマートフォンやパソコン上で探す時代になりました。人材不足の点でもHPに募集を載せるなど、取り組みやすいところから始めてみてはいかがしょう。

中小企業の取り組みについて詳しい内容はこちら

(中小企業向け)建設DXに関する記事はこちら

施工管理DXに関するよくある質問

- 施工管理DXとは具体的に何をすることですか?

-

施工管理DXとは、工程・原価・品質・安全などの施工管理業務をデジタル化する取り組みです。紙の書類やExcelではなく、クラウドシステムを使って現場情報を一元管理し、報告や共有を効率化します。

- 中小規模の建設会社でも施工管理DXは導入できますか?

-

はい、可能です。近年では、中小企業向けに特化した施工管理システムが多数登場しています。スマートフォンやタブレットから簡単に操作できるものも多く、IT専門知識がなくても導入できます。

- DXを導入すると現場の負担が増えませんか?

-

導入初期は慣れが必要ですが、操作に慣れると報告・集計・写真整理などの日常業務が大幅に削減されます。現場で入力した情報が自動的に共有・集計されるため、むしろ作業負担は軽くなります。

- 導入にはどれくらいのコストがかかりますか?

-

システムによって異なりますが、月額数千円~数万円程度で利用できるクラウド型サービスが主流です。IT導入補助金を活用すれば、導入費用の最大50%~3/4が補助されるケースもあります。

- 施工管理DXを進めるために、まず何から始めればよいですか?

-

まずは現状の課題を整理し、「どの業務を効率化したいか」を明確にしましょう。その上で、自社の規模や現場体制に合った施工管理システムを比較検討するのが第一歩です。無料トライアルを活用するのもおすすめです。

まとめ

これからは建築業界もDX化の時代だと言われていますが、具体的に何をどうしたらいいのか、とっかかりがないのが現状です。ここで考えてみていただきたいのが、DX化は「こうだったら便利」の現実化だということです。

これを実現するには、まず自社の仕事の流れを「見える化」し、次に顧客にとっての「こうだったら便利」を見出します。小さなことでも行動し続ければ、次の現実が見えて来ます。大事なお客様のために、また、自社の未来のために、今できることを考えてみてください。

建築業向けの管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

施工管理に関する記事

施工管理ソフト(システム)に関する記事

- 現場管理(施工管理)ソフト 選び方のポイントとおすすめフリーソフト6選

- 施工管理DXの課題 現場のDX化は「見える化」から

- 施工管理アプリ比較15選!機能・メリットや正しい選び方をご紹介!

- 施工管理システムを比較!導入するメリットや機能、選び方まで解説

- 工事管理システムおすすめ16選【最新版・無料あり】料金や機能を比較、クラウド型も紹介

施工管理の資格に関する記事

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!