電気工事士は、電気設備の安全を支える国家資格であり、需要の高い専門職です。

将来性や安定性から、資格取得を目指す人も増えています。

この記事では、電気工事士の仕事内容や「第一種」と「第二種」の違い、取得するメリットについてわかりやすく解説します。

電気工事士とは

電気工事士とは、電気設備の工事を行うために必要な国家資格です。

電気は私たちの生活に欠かせない一方で、誤った工事は感電や火災などの重大な事故につながるおそれがあります。

そのため、電気工事は有資格者でなければ原則として行うことができません。

電気工事士の資格は「第一種」と「第二種」に分かれており、一般住宅や小規模な建物の工事を行うなら第二種電気工事士の資格で十分対応可能です。

第二種は初心者でも取得しやすく、DIY目的で取得する人も増えています。

一方、第一種電気工事士はビルや工場などの高圧設備に関わる工事も可能で、より高度な知識と実務経験が求められます。

どちらの資格も、「筆記試験(学科)」と「実技試験(技能)」の両方に合格することで取得できます。

電気工事に関する記事はこちら

電気工事士の仕事内容

電気工事士が担う電気工事の仕事は多岐にわたりますが、大きく分けると以下の2つの分野に分類されます。

- 建設電気工事(一般住宅・ビルなどの電気工事)

- 鉄道電気工事(鉄道関連の電気設備)

それぞれの分野で求められる作業内容を詳しく見ていきましょう。

建設電気工事

建設電気工事は、住宅やオフィスビル、工場などの建物内外における電気設備工事を行います。

電気は建物に欠かせないインフラのひとつであり、幅広い現場で電気工事士が活躍しています。

屋内の配線工事

電気を安全に供給するため、コンセント・照明・家電などに必要な配線を設置します。

リフォームや増設時には既存の配線の見直しや追加工事も行います。

屋外配線(電柱・地中)

住宅や建物に電力を供給するための電柱配線や、都市部で採用される地中配線なども担当します。

屋内外を問わず、電気を安全に届けるのが電気工事士の役割です。

エアコンなどの家電設置

家電量販店などで購入されたエアコンの取り付けも電気工事士の仕事です。

特に夏場や冬場は需要が高まります。

ビルの電気設備の点検・メンテナンス

ビルなどの大型施設では、配電盤や照明、水道設備や空調の電源管理まで広範囲をカバーします。

設備に異常がないか定期的な点検も重要な業務です。

鉄道電気工事

鉄道電気工事は、列車が安全かつ正確に運行できるように電気設備を管理・保守する仕事です。

以下のような業務を行います。

変電設備工事

電車は高電圧の電力を使うため、専用の変電設備で電圧を調整する必要があります。

変電所の保守や点検も電気工事士が行います。

線路設備の工事

トロリ線(架線)など、電車へ電気を供給するための設備を整備・点検します。

電力の安定供給を維持するため、重要な作業です。

駅構内の電気設備の点検

照明・モニター・改札・信号・踏切など、駅や線路周辺の電気設備全般を点検・修理します。

乗客の安全を守るため、定期的なメンテナンスが欠かせません。

電気工事士の資格

電気工事士には「第一種電気工事士」と「第二種電気工事士」の2種類があります。

それぞれで対応できる工事の範囲や必要な知識・経験、難易度が異なるため、自分の目的やキャリアに合った資格を選ぶことが大切です。

ここでは、それぞれの資格の特徴や違いについて詳しく解説します。

第二種電気工事士

第二種電気工事士は、主に一般住宅や小規模な施設で600V以下の電気設備工事を行うことができる国家資格です。

未経験者でも比較的取得しやすく、電気工事の入門資格として人気があります。

第二種でできること

-

一般住宅の配線工事やリフォーム対応

-

スイッチ・照明器具・コンセントなどの設置

-

小規模な店舗や事務所の電気工事

-

DIYでの電気作業(有資格者として)

資格を取得すれば有効期限もなく、更新手続きも不要です。

就職や転職においても、ビルメンテナンスや設備管理系の求人で重宝される資格です。

第一種電気工事士

第一種電気工事士は、第二種で対応できる工事に加えて、ビルや工場、商業施設などの大規模施設における600V以上の電気工事も行える資格です。

第一種でできること

- 600V以上・最大500kW未満の自家用電気工作物の工事

- 商業ビル、工場、ショッピングモールなどの高圧設備工事

- 公共インフラ・鉄道・発電設備などの工事にも対応可能

実務経験と更新制度

第一種の電気工事士の資格取得には学科・技能試験の合格+3年以上の実務経験が必要です。

本格的に第一種電気工事士を目指すのであれば、実務経験ができるような職場で働きましょう。

また、資格の有効期限はありませんが、5年ごとに定期講習の受講が必須です。

資格取得までのハードルはやや高いものの、その分対応できる工事の幅が広がり、年収やキャリアの面でも大きなメリットがあります。

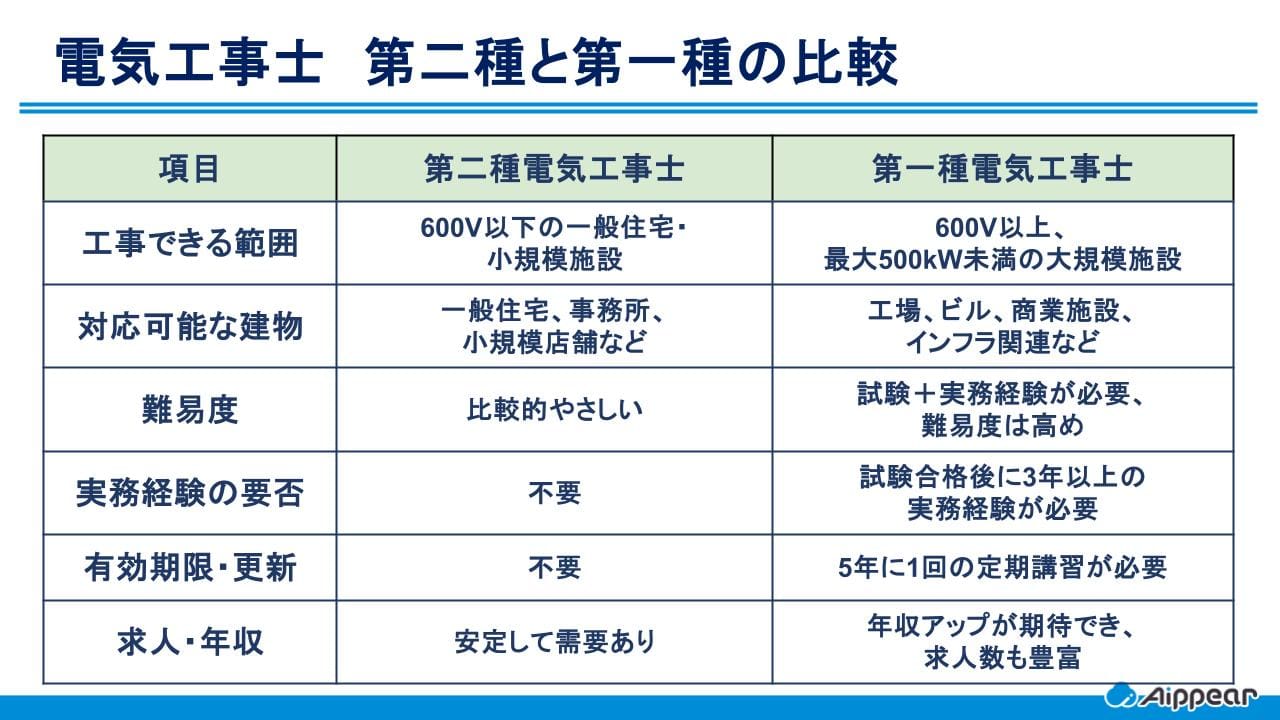

第一種・第二種の比較表

同じ電気工事士でも、第一種を取得しているのか、第二種しか持っていないのかでできる仕事が変わってきます。

ここからは、どんな違いがあるのか詳しく見ていきます。

電気工事関係の資格に関する記事はこちら

電気工事士を取得するメリット

電気工事士の資格を取得することで、今だけでなく将来を見据えた安定したキャリアを築くことができます。

専門性の高い資格だからこそ得られるメリットは多く、年齢を問わず長く活躍できるのも魅力です。

ここでは、電気工事士を取得する主なメリットを紹介します。

「手に職」がつく国家資格

電気工事は、有資格者でなければできないと法令で定められているため、資格を持っているだけで仕事の選択肢が広がります。

現場経験を重ねることで技術も身につき、一生モノのスキル=手に職を得られます。

また、経験と実力が評価されやすく、独立開業を目指すことも可能です。

就職・転職に強い

電気工事士は常に一定のニーズがあるため、就職・転職市場でも強みになる資格です。

特に設備管理・ビルメンテナンス・施工管理などの職種では、資格保有者が優遇されるケースも多く見られます。

さらに、第一種電気工事士を取得していると大規模案件にも対応可能となり、より高い収入やポジションも目指せます。

将来性

電気は現代社会に欠かせないライフラインのひとつであり、電気工事士の仕事がなくなることは考えにくい職種です。

一方で、業界では高齢化が進んでおり、若手の有資格者が求められているのが現状です。

そのため、今から電気工事士を目指すことは、将来的にも安定した仕事を確保できる大きなチャンスと言えるでしょう。

建築業の労働に関する記事はこちら

電気工事士の試験概要

電気工事士を目指すなら、まずは試験の概要をしっかり確認しておきましょう。

特に第一種電気工事士は、免状を申請する際に実務経験が必要になるため、注意が必要です。

以下では、電気工事士の試験概要についてわかりやすく整理しています。

第二種電気工事士

ここからは、第二種電気工事士の資格試験について紹介していきます。

試験内容

試験内容は、学科試験と技能試験に分かれます。

| 学科試験 | 【試験方式】CBT方式/筆記方式(マークシート) 【内容】電気に関する基礎理論や配電理論及び配線設計、電気工事の方法など 【試験時間】120分 【合格基準】約60点 |

|---|---|

| 技能試験 | 【試験方式】課題作成 【内容】電線の接続や電気機器及び配線器具の設置、 コード及びキャブタイヤケーブルの取り付けなど 【試験時間】40分 【合格基準】欠陥をせず、時間内に完成させられるかどうか |

試験実施日

試験は上期と下期の年2回行われます。

上期試験の日程は以下の通りです。

| 申込受付期間 | 3月中旬~4月上旬 |

| 学科試験 | 【CBT方式】4月下旬~5月上旬 【筆記方式】5月下旬 |

|---|---|

| 技能試験 | 7月中旬~下旬 |

下期試験の日程は以下の通りです。

| 申込受付期間 | 8月下旬~9月上旬 |

| 学科試験 | 【CBT方式】9月中旬~10月上旬 【筆記方式】10月下旬 |

|---|---|

| 技能試験 | 12月中旬~下旬 |

受験料

申込は、原則インターネットによる申し込みとなっています。

インターネットでの申し込みは9,300円(非課税)です。

郵便での申し込みは9,600円(非課税)です。

第一種電気工事士

ここからは、第一種電気工事士の資格試験について紹介していきます。

試験内容

第一種電気工事士でも、試験は学科試験と技能試験に分かれます。

| 筆記試験 | 【試験方式】CBT方式/筆記方式(マークシート) ※上期はCBT方式のみ 【内容】電気に関する基礎理論や配電理論及び配線設計などのほか、一種のみの電気応用や発電施設・送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性など 【試験時間】140分 【合格基準】約60点 |

|---|---|

| 技能試験 | 【試験方式】課題作成 【内容】電気機器・蓄電池及び配線器具の設置や電線の接続など 【試験時間】60分 【合格基準】欠陥をせず、時間内に完成させられるかどうか |

試験実施日

第一種電気工事士の試験日程においても、上期と下期の年2回です。

上期試験の日程は以下の通りです。

| 申込受付期間 | 2月中旬~3月上旬 |

| 学科試験 | 【CBT方式】4月上旬~5月上旬 |

|---|---|

| 技能試験 | 7月上旬 |

下期試験の日程は以下の通りです。

| 申込受付期間 | 7月下旬~8月中旬 |

| 学科試験 | 【CBT方式】9月上旬~9月中旬 【筆記方式】10月上旬 |

|---|---|

| 技能試験 | 11月下旬~12月上旬 |

受験料

申込は、原則インターネットによる申し込みとなっています。

インターネットでの申し込みの場合、10,900円(非課税)です。

郵便での申し込みは、11,300円(非課税)です。

建築業の資格に関する記事はこちら

以下に、第二種および第一種電気工事士の過去数年間の合格率を比較したセクションを作成しました。試験の難易度や傾向を理解しやすいように、年度ごとのデータを表形式で整理しています。

第二種・第一種電気工事士の合格率

電気工事士の資格取得を目指すにあたり、試験の合格率や難易度を把握することは重要です。

以下に、過去数年の試験結果をまとめました。

第二種電気工事士の合格率推移

まず、第二種電気工事士の合格率推移を確認しましょう。

| 年度 | 学科試験合格率 | 技能試験合格率 |

|---|---|---|

| 令和4年度 上期 | 約58.2% | 約74.3% |

| 令和4年度 下期 | 約53.3% | 約70.6% |

| 令和5年度 上期 | 約59.9% | 約73.2% |

| 令和5年度 下期 | 約58.9% | 約68.8% |

| 令和6年度 上期 | 約60.2% | 約71% |

| 令和6年度 下期 | 約55.9% | 約69.5% |

第二種電気工事士は、例年学科試験で約55〜60%前後、技能試験では70%前後の高い合格率を維持しています。

特に技能試験の合格率は安定しており、しっかりと対策をすれば合格は十分に狙えるレベルです。

初学者や未経験者でも挑戦しやすい資格といえるでしょう。

第一種電気工事士の合格率推移

| 年度 | 学科試験合格率 | 技能試験合格率 |

|---|---|---|

| 令和3年度 | 約53.5% | 約67.0% |

| 令和4年度 | 約58.2% | 約62.7% |

| 令和5年度 | 約61.6% | 約60.6% |

| 令和6年度 上期 | 約59.3% | 約57% |

| 令和6年度 下期 | 約55.4% | 約61.9% |

第一種電気工事士は、第二種に比べて試験内容が難しく、実務経験も必要なため、合格率もやや低めです。

それでも近年は学科・技能ともに60%前後の安定した合格率を保っており、しっかりと勉強すれば十分合格を目指せる試験となっています。

資格取得後の仕事の幅も大きく広がるため、受験する価値は高いといえるでしょう。

電気工事士に関するよくある質問

最後に、電気工事士に関するよくある質問に答えていきます。

- 電気工事士の資格だけで独立はできますか?

-

可能ですが、実務経験や経営知識も重要です。資格を取得すれば独立開業は可能ですが、現場経験や顧客対応、見積もり・施工管理などのスキルも必要になります。一定の経験を積んでからの独立が一般的です。

- 電気工事士の仕事に年齢制限はありますか?

-

年齢制限はありません。体力が必要な場面もありますが、年齢を重ねても続けられる仕事です。実際、シニア世代で活躍している方も多く、60代で資格を取得する人もいます。

- 女性でも電気工事士として働けますか?

-

はい、女性の電気工事士も増えています。最近では建設業界での女性活躍が推進されており、女性電気工事士も珍しくありません。体力面が心配な方でも、屋内作業や点検業務などで無理なく働けます。

- 電気工事士の資格は海外でも通用しますか?

-

基本的には日本国内の国家資格です。海外ではその国ごとの資格制度があるため、日本の電気工事士資格がそのまま使えるケースはほとんどありません。ただし、技能や知識は評価されることもあります。

- 電気工事士の仕事に必要な道具はありますか?

-

はい、資格取得後は専用の工具が必要です。ドライバーやペンチ、絶縁工具、テスターなどが基本となります。技能試験を受ける段階から一部の工具は必要なので、事前にそろえておくと安心です。

建築業向けの管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

まとめ

電気工事士は、将来性が高く、長く活躍できる国家資格です。

第二種で現場経験を積み、第一種を目指せば、さらに活躍の場が広がります。

電気のプロとして手に職をつけたい方は、ぜひ資格取得に挑戦してみてください。

施工管理に関する記事

施工管理ソフト(システム)に関する記事

- 現場管理(施工管理)ソフト 選び方のポイントとおすすめフリーソフト6選

- 施工管理DXの課題 現場のDX化は「見える化」から

- 施工管理アプリ比較15選!機能・メリットや正しい選び方をご紹介!

- 施工管理システムを比較!導入するメリットや機能、選び方まで解説

- 工事管理システムおすすめ16選【最新版・無料あり】料金や機能を比較、クラウド型も紹介

施工管理の資格に関する記事

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!