住宅を購入するとなると、決して安い価格では済まず、ローンを組むなど大変な思いをします。

にもかかわらず、建ててからすぐ住宅に欠陥が見つかる場合もあります。

中には、泣き寝入りしなければならない方も出てきてしまうでしょう。

そうならないように、住宅品確法が制定されました。

こちらの記事では、住宅品確法とは何か、制定された背景や住宅性能表示制度、そのメリットなどについて詳しく解説していきます。

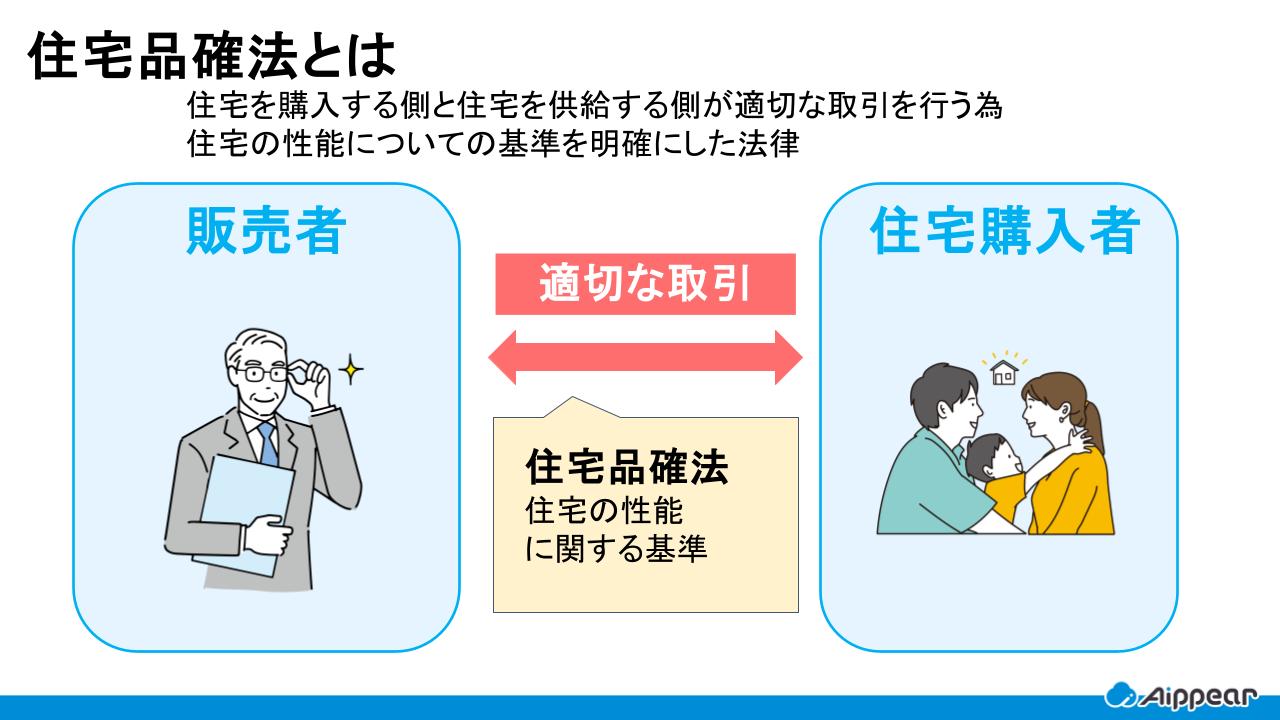

住宅品確法とは

住宅を購入する側と住宅を供給する側が適切な取引を行えるよう、住宅品確法は制定されました。

平成11年に交付、平成12年4月1日に施行され、それ以降、住宅の品質確保の推進に役立っています。

曖昧だった住宅の性能についての基準を明確にし、トラブル時にもすぐ対応できるよう定められています。

住宅品確法が制定された背景

住宅品確法が制定されるまで、住宅を購入した側も供給した側も、問題があった時に適切な対処をできずにいました。

住宅へのトラブルは、一見購入者側だけが抱えるようなイメージがあります。

しかし、供給者側としての苦労もありました。

両者の問題を迅速に、また適切に解決するために、住宅品確法が制定されました。

住宅の購入者側の問題

住宅の購入者は、住宅性能の比較に困難を抱えていました。

性能の表示などがわかりにくく、供給者側次第な部分もありました。

住んでみておかしい部分があると思っても、専門的に相談する場所がなく泣き寝入りした人も多いです。

相談をしても時間がやたらとかかり、解決するための労力も必要でした。

また、新築に何千万円という高い金額を使っても、一般実務上は瑕疵担保責任が2年と短いという問題もありました。

2年を過ぎた後は自分たちでなんとかしなければなりませんでした。

住宅の供給者側の問題

住宅の供給者側は、性能の表示に共通するルールがないために、供給する住宅の性能を購入者に示しにくい状況でした。

性能をどんなに良いものにしても、競争するインセンティブが乏しいという問題がありました。

また、住宅供給後のクレームへの対応も大変でした。

住宅の性能に関する基準が制定されていないため、クレーム対応にも時間や労力がかかっていました。

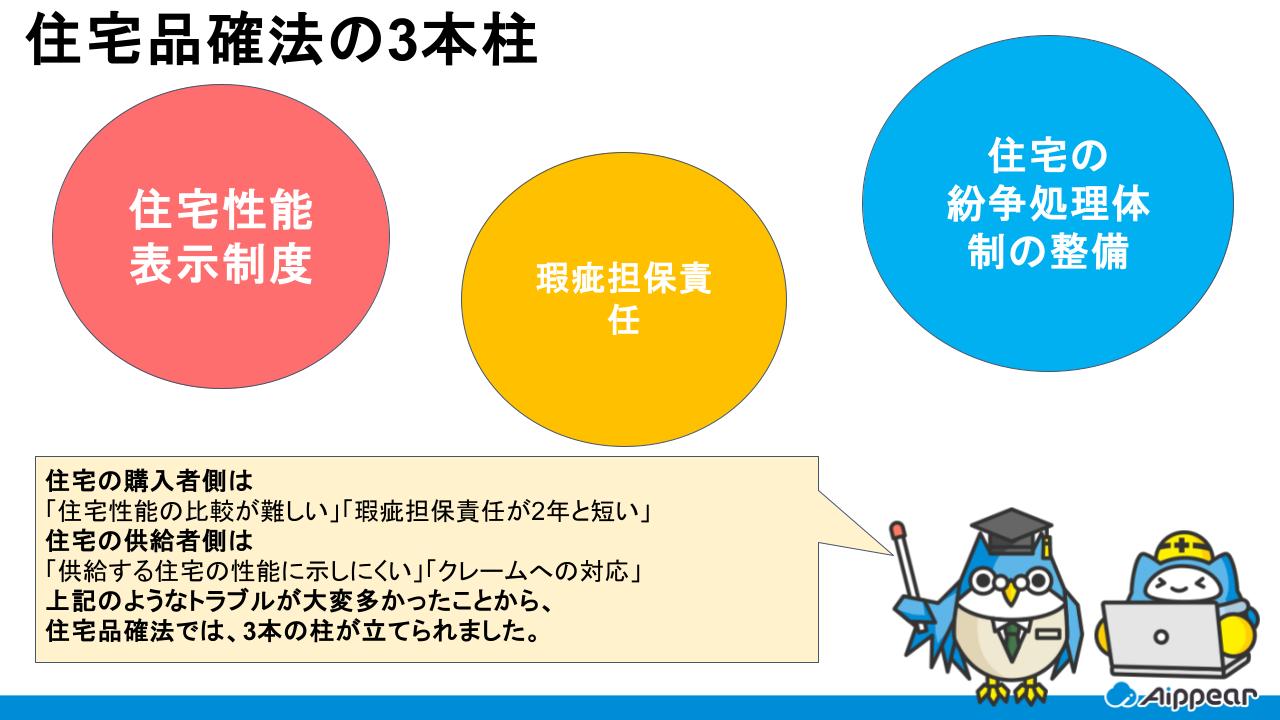

住宅品確法の3本柱

以上のようなトラブルが大変多かったことから、住宅品確法では、次の3本の柱が立てられました。

- 住宅性能表示制度:住宅の品質確保を促進するため

- 新築住宅に係る瑕疵担保責任の特例:購入者の利益を確保するため

- 住宅の紛争処理体制の整備:紛争などがあった時、迅速に適切に解決できるようにするため

それぞれ以下で詳しく確認しましょう。

住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する詳しいページはこちら

住宅性能表示制度

住宅性能表示制度は、どのような性能を持った家かすぐにわかるよう、評価のルールを統一したものです。

登録住宅性能評価機関が住宅の性能を等級で表し、「住宅性能評価書」を交付してくれます。

どの程度の等級かがわかればその住宅の価値を図れるため、住宅を売りたいと思った時にも有利です。

日本では地震も多く、万が一のために保険へ加入している方も多いかもしれません。

住宅性能評価書で等級がわかれば、耐震等級に応じて等級3=50%、等級2=30%、等級1=10%の地震保険の割引も受けられます。(保険会社の商品条件・適用要件あり。新耐震基準適合や評価書等の確認資料の提出が必要)

新しい住宅に限らず、既存の住宅でも評価を受けられます。

評価の流れ

新築住宅の場合、建てる前の設計時に「設計住宅性能評価」を行い、施工段階や完成した後に「建設住宅性能評価」を行います。

住宅性能表示の項目

住宅性能表示での項目には、安心して住めるようにさまざまなものがあります。

等級が必ず最高でなければいけないというわけではないため、どこを重視するか考えて性能の良い住宅を建てることも可能です。

等級を最高にしようと思うと、それなりの予算もかかります。

予算の上限を踏まえながら、安心して住める等級を選んで住宅を建てることができます。

構造の安定

晴れていて穏やかな時ばかりでなく、雨で暴風が吹き荒れることもあれば地震で住宅が揺れることもあります。

そのため、構造の安定性は重要です。

地震や強風、積雪などがあった時の強さを等級で見られるようにしています。

ちなみに、新築で制度を利用する場合、所定の表示分野(構造の安定、火災時の安全、劣化の軽減、維持管理への配慮、温熱環境・一次エネルギー消費量、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者等配慮等)について基準に沿って評価・表示(※一部任意項目あり)します。

火災時の安全

どんなに気を付けていても、隣近所から火が燃え広がることもあります。

火災が発生した時に、避難できるか燃えにくいかも等級で表します。

また、警報装置もチェック対象です。

劣化の軽減

安心して住むためには、少しでも住宅が長持ちしてもらわなければ困ります。

住宅に使われている構造躯体は、劣化しにくいものかどうかを評価します。

新築を立てる際は、必須項目です。

維持管理・更新への配慮

家での生活において給排水管や給湯管が維持できることは、安心感へとつながります。

清掃がしやすいか、補修しやすい状態かなども見ながら評価します。

こちらの項目も新築では必須項目です。

温熱環境・エネルギー消費量

外壁や天井などに対策が行われているのか、一次エネルギーの消費量を評価します。

この項目も新築では必須項目です。

地域によって気候など差がありますので、省エネ基準地域区分に沿って見ています。

空気環境

内装材のホルムアルデヒドの放散量や換気方法を評価します。

少しでも体に負担にかけず化学物質の濃度を抑えているか、実測値で見ていきます。

光・視環境

まったく光が入ってこないような住宅は、居心地も良くありません。

窓の開口部や面積を見て評価を行います。

ただ、窓を大きくしてしまうことで、部屋を適温に保つためのエネルギー量が増えてしまうこともあります。

その点も考えながら住宅を建てなければいけません。

音環境

うるさくて快適に過ごせないような部屋であれば、住んでから満足度が落ちます。

しっかりと外の音を遮音できているのかどうか性能を見ます。

高齢者などへの配慮

住宅に住み続けていたら年を取り、少しの段差でも大変に感じます。

階段に手すりがあり、玄関の幅が車椅子でも通れるかなどを評価します。

高齢者が不安なく移動できるか、介助できるかどうかを一定の評価基準で見ていきます。

防犯対策

いつ自分の自宅を狙った泥棒などが入ってくるかわからないので、防犯対策は重要です。

開口部の侵入防止対策がしっかりと行われているのかを見ます。

住宅性能表示制度のメリット

住宅性能表示制度を利用すれば、さまざまなメリットを得られます。

制度の利用は義務ではありませんが、安心して住める住宅か客観的に知るためにも、評価を受けるのはおすすめです。

メリット① 客観的な評価を得られる

さまざまな角度で評価をするため、住宅がどのような評価を受けているのか客観的にわかります。

共通のルールに沿った評価なので、その住宅を購入するか迷っている時でも評価が良ければ安心して購入できます。

逆に評価が低い場合も事前に知れるので、住宅選びで失敗するリスクが減るでしょう。

自宅を売却して新しい場所に引っ越したいと考える時にも、住宅性能評価で高い評価を得られれば、買い手を見つけやすくなります。

メリット② 地震保険料が割引になる

日本は地震の発生頻度が高いため、地震保険に入っている方も多いのではないでしょうか。

住宅性能評価書を取得できれば、等級によって保険料が割引になります。

耐震等級が3の場合は、50%も安くなります。

耐震等級2でも30%、耐震等級が1でも10%の割引が受けられるので、住宅性能評価書を取得しておくと良いでしょう。

メリット③ 住宅紛争処理制度の利用可能

一見きれいに仕上がった新築住宅でも、いざ住んでみたら欠陥が発覚してトラブルになってしまうことがあるかもしれません。

万が一トラブルになってしまっても、申し立てを行えば、指定住宅紛争処理機関のあっせん・調停・仲裁制度を使えます。

解決策が得られる可能性も高く、利用しやすいので安心です。

新築住宅の瑕疵担保責任の特例

高いお金を出して新築住宅を購入したにもかかわらず、何年も住んでいる間に大きな欠陥があったら大変です。

品確法では購入者を守るために、瑕疵担保責任の特例を制定しています。

住宅瑕疵担保履行法(資力確保措置)について

新築住宅の基本構造部分の10年責任を実効あるものにするため、住宅瑕疵担保履行法により、売主(供給者)は保険加入または保証金の供託等の資力確保措置を講じることが義務付けられています(2009年施行)。

これにより、倒産等があっても補修費用等の支払い原資を確保しやすくなっています。

現行民法における「契約不適合責任」

現行民法においては、有償の目的物の種類や品質などが契約内容と異なる場合、売り主が契約不適合責任を取らなければならないとされています。

住宅に関する知識が豊富な購入者は少ないため、契約した後は売り主を信じるしかありません。

にもかかわらず、少しでも自社の利益を増やそうと、供給者側が品質を落としたり数量を減らしたりする可能性もあります。

そういった行為が行われたときのため、契約不適合責任というものができました。

少し前までは瑕疵担保責任と言われていましたが、今は契約不適合責任に改められました。

民法では、代金の減額や契約の解除、損害賠償などについて定められています。

契約不適合責任の期間は不適合を知った日から1年で、購入者は不適合がわかってから1年以内に売り主に伝える必要があります(民法第566条、第637条第1項)。

契約不適合責任に関する資料はこちら

新築住宅の瑕疵担保責任:10年間

契約不適合責任は1年となっていますが、新築住宅の場合は安心して住めるよう、引き渡しから10年と決まっています。

新築住宅の場合は、欠陥を見つけて10年以内であれば、売り主を追求できます。

なお、瑕疵担保責任が適用される範囲は決まっています。

欠陥がある時には、政令で定められている範囲内であるかチェックしてみましょう。

瑕疵担保責任期間の短縮はできる?

売り主の都合で瑕疵担保責任期間を短くしたいと言われても、法律上できません。

自社で責任を取りたくないとごまかすことができない仕組みになっています。

そのため、新築住宅を安心して購入できます。

新築住宅の基本構造部分については引渡しから10年間の契約不適合責任を負う必要があり、短期特約は無効です。

契約不適合責任に関連する記事はこちら

住宅品確法における瑕疵担保責任の適用範囲

瑕疵担保責任は、なんにでも適用されるわけではありません。

適用範囲はどこまでかを紹介していきます。

構造耐力上主要な部分

住宅の中でも、基礎や壁、柱などは大きな役割を果たしています。

ここに大きな欠陥があると、衝撃に耐えられなくなり、建物内外の人を危険に晒してしまいます。

また、小屋組や土台なども瑕疵担保責任の適用範囲に入ります。

雨水の浸入を防止する部分

雨水が住宅の中に入ってくるようになってしまうと、建材が腐り、住宅に悪影響を与えます。

そのため、屋根や外壁、枠などは対象です。

雨水を排除するための排水管のうち、外壁の内部や屋内にある部分なども範囲に入ります。

外壁工事に関する記事はこちら

住宅専門の紛争処理体制の整備

住宅に欠陥があり売り主を訴えたいと思った時など、これまでは裁判で解決するしかありませんでした。

すぐに判決をもらい対策を行ってほしいと思っても、解決までに時間がかかり高額な費用も必要な状況でした。

こうした状況を改善し、安心して住宅を購入できるようにと、紛争処理体制が整備されました。

指定住宅紛争処理機関の利用と裁判の違い

指定住宅紛争処理機関と裁判ではさまざまな面で差があります。

どんな違いがあるのか紹介していきます。

費用

裁判を起こそうと思ったら、数十万円は用意しなければなりません。

しかし、指定住宅紛争処理機関を使えば1万円(目安)ほどで解決できます。

期間

裁判を起こすとなると、最低でも1年以上かかり大変です。

指定住宅紛争処理機関を利用できれば、平均で7ヶ月と解決も早いです。

プライバシー

裁判では、原則的に公開しながら争うことになります。

対して、指定住宅紛争処理機関を利用すれば非公開で紛争の処理を行えます。

紛争処理の利用方法

紛争処理を利用するためには、ルールがあります。

紛争処理を利用できるのは、

- 住宅瑕疵担保責任保険が付された新築住宅

- 建設住宅性能評価書が交付された住宅

のみです。

新築から10年以上経っていても、建設住宅性能評価書があれば利用できます。

住宅ローン業務を見直すなら『いえーる ダンドリ』

いえーる ダンドリは、住宅ローンに関わる面倒な業務を、住宅ローンの専門家にお任せいただけるサービスです。

住宅事業者様の住宅ローン専門部署として、お客様への最適な住宅ローンのご提案から融資実行に至るまでの金融機関とのやり取り、住宅ローン業務全般を代行いたします!

住宅事業者の業務軽減とサービス向上に貢献いたします。

住宅品確法に関するよくある質問

- 住宅品確法が制定された理由は?

-

住宅の性能基準があいまいで、欠陥住宅に関するトラブルが多発していたことが背景です。

購入者だけでなく供給者も、明確な基準やルールがなく紛争対応に苦労していたため、両者を保護する仕組みとして制定されました。 - 住宅性能表示制度とは?

-

住宅の性能を共通の基準で評価する制度です。

耐震性や耐火性、省エネ性能などを等級で示すことで、購入者が比較検討しやすくなり、客観的な品質証明にもなります。

また、耐震等級によって地震保険料の割引を受けられるメリットもあります。 - 瑕疵担保責任(契約不適合責任)の特例とは?

-

新築住宅については、引渡しから10年間、基礎・柱・屋根など構造耐力上主要な部分や、雨水の浸入を防止する部分に欠陥があった場合、売主に修補義務などの責任を負わせるルールです。

売主が独自に短縮することは法律上認められていません。 - 紛争処理制度とはどのようなものですか?

-

裁判に頼らず、安価かつ迅速に住宅トラブルを解決するための仕組みです。

指定住宅紛争処理機関によるあっせん・調停・仲裁が利用でき、平均7か月ほどで解決に至るケースもあります。

利用できるのは「住宅性能評価を受けた住宅」または「瑕疵担保責任保険付きの住宅」です。 - 中古住宅にも住宅品確法は適用されますか?

-

はい。新築に限らず、中古住宅でも住宅性能評価を受けることが可能です。

ただし、瑕疵担保責任の特例(10年保証)は原則として新築住宅に限られます。

建築・リフォーム業向け管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

まとめ

住宅の購入は、価格も高く不安も大きいですが、安心して手を出せるよう住宅品確法が制定されています。

何か欠陥があって困った時にも、購入者が泣き寝入りをしなくても良い仕組みがあります。

住宅性能表示制度を利用すれば、客観的に住宅の性能を知ることができるため、住宅選びに役立ちます。

建設・建築業界の法律・制度に関する記事

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!