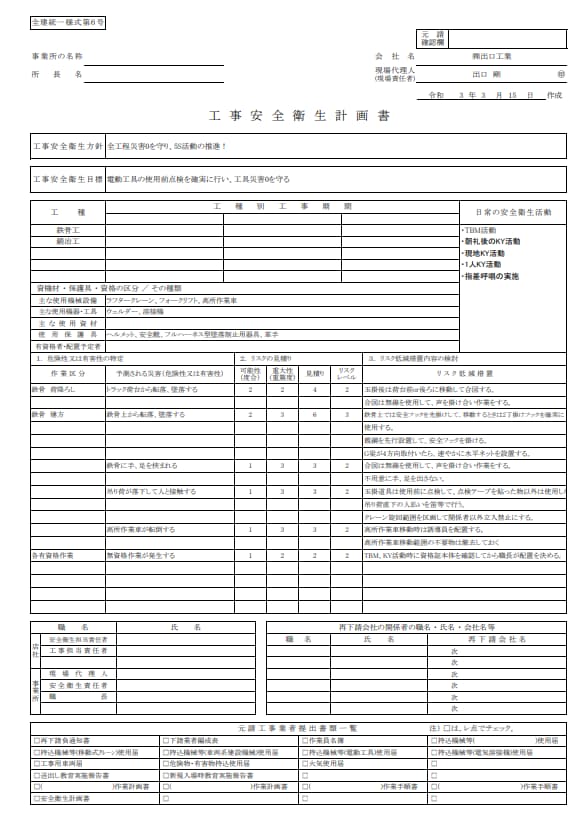

工事安全衛生計画書は、工事を行う作業所ごとに作成するグリーンファイル(労務安全書類)のうちの一つです。

危険な作業の多い工事現場で安全な環境を保ち、労働災害を防ぐ目的で作成・活用されます。

しかし、一般に記載項目が多く、エクセルでは作りにくいと感じる方も少なくないでしょう。

ここでは、主に下請企業が作成することになる工事安全衛生計画書の作成方法を解説します。

工事安全衛生計画書とは?

工事安全衛生計画書は、グリーンファイル(安全書類)の中の一つです。

書類自体に法律的根拠は特にありません。

しかし、安全法には現場で働く人員を守る義務が定められており、万が一にも労働災害を起こさない体制を敷く必要があります。

主に下請企業が作成し提出することになる書類ですが、項目が多いため作成には手間がかかるでしょう。

統一フォーマットもあるのですが、項目名や記入ルールが少々特殊で、慣れるまでは各所に確認が必要です。

安全書類に関する記事はこちら

工事安全衛生計画書の項目別記入方法

工事安全衛生計画書は、事故リスクの高い建設工事において、どのように安全を確保しながら作業を進めるかを明確化するための重要書類です。

単に手順を記載するだけでなく、想定される災害・危険要因、労働者への安全教育、必要な資機材・資格者配置まで含めて計画する必要があります。

作成するにあたっては、

- 現場で起こり得るリスクの洗い出し

- 危険を回避するための対策内容

- 施工スケジュールに応じた安全活動計画

を 数値や根拠を伴ってまとめることが必須です。

実際の作成を担当するのは現場責任者であることが多いものの、方針や目標の決定は経営者・事業責任者レベルで決めるべき内容が多く含まれます。

また、「全国統一様式」の計画書を使用する場合、記入ルールにクセがあるため、書式に沿った正確な記載が求められます。

以下では、各記入項目の意味と注意点を順番に解説します。

名称

「事業所の名称」という項目になっていますが、ここには工事名称、または工事する作業所の名称を記入します。

たとえば「■■新築工事」といった工事名称になる場合もありますし、「●●作業所」という作業所名になる場合もあります。

自社の事業所名ではありませんので、注意が必要です。

例

- 「○○建設 新本社ビル新築工事」

- 「△△商業施設 リニューアル工事」など

工事名称は、元請企業が決めるのが一般的です。

下請企業は注文書や契約書を見て正式名称を知ることになるのが通常ですが、現実には元請企業から電話のみで依頼を受けて動き出すことも少なくありません。

その場合は、建設業許可の許可業種に対応した概要の工事名を用いることもあります。

いずれにしても、不明な場合は元請企業へ問い合わせてください。

外注工事に関する記事はこちら

所長名

この所長名の欄には、元請けの現場代理人名を記入します。

ここは少々注意が必要です。

工事安全衛生計画書は、元請企業から下請企業へと書類の作成と提出が求められることも少なくないでしょう。

そのため、下請企業が自社の管理者名や責任者名を記入すべきかと迷ってしまうことがあります。

ただこちらは、建設業法という法律にもとづいて、工事請負契約で建設現場に配置される責任者の氏名を記入する欄です。

ここでいう所長は請け負った工事の一切の責任を取り仕切る人物であり、工事全体の安全管理や工程管理を仕切るポストです。

言い換えれば、経営者の代わりとなって工事現場を管理する人ですので、間違いのないように記入してください。

さすがに不明ということはないでしょうが、人名なので漢字の誤字や脱字などがないよう、しっかり確認してから間違いのないよう記入が必要です。

間違いやすい点

| よくある誤り | 正しい記入 |

|---|---|

| 下請側の現場責任者名を記入してしまう | 元請の現場代理人名を記載 |

| 安全担当者と兼任者を混同 | 契約書に記載された「現場代理人」を記入 |

現場管理に関する記事はこちら

会社名

この項目は、仕事を受けた自社の会社名を記入する欄です。

元請企業から作成依頼を受けた下請企業の場合でも、自社の名称を記入する項目です。

ここにも現場代理人(現場責任者)の記入欄があるので、こちらは自社の責任者の氏名を記入しましょう。

また多くの場合、現場代理人氏名の横に印の表示があり、押印が求められています。

この押印は、社判にすべきか個人の認印程度で良いのか迷うところですが、これに関しては現時点では法律で特に指定は見当たりません。

実際は、代理人本人の個人印が押印されることが多いようです。

どうしても迷う場合は、こちらも元請企業に確認すると良いでしょう。

押印欄がある場合の注意点

- 社判/代表者印が必要かは元請の指示に従う

- 多くの現場では「現場代理人の個人印」程度で受理されることが多い

- 不明な場合は元請に確認するのが確実

監理技術者に関する記事はこちら

提出日

現場代理人の欄の下に、日付の記入欄もあるので、忘れずに書き入れてください。

こちらは年月日の後ろに「作成」の文字がありますが、基本的には実際に計画書を作成した日付で良いとされています。

しかし、実際には提出日にすることが多いです。

また、提出日といっても、下請企業が元請企業へ提出した日ではなく、元請企業がほかの書類もまとめたうえで提出する日に合わせるケースも考えられます。

特に指定がなければ自社の作成日、もしくは提出日を記入して問題はありませんが、念のため一言確認しておくとより良いでしょう。

工事安全衛生方針

こちらは、この工事を実施するにあたり、安全や衛生をどのようにして確保するかの基本的な考え方を記入する項目です。

もちろん企業ごとに異なる部分ですし、経営者の経営方針や考え方が反映される部分なので、現場担当者が独自に決められるものではありません。

過去にほかの工事で工事安全衛生計画書を作成したことがあり、基本的な方針が定まっているようであれば、責任者に確認のうえそのまま流用することも可能です。

また、社会背景や工事内容、発注元の考え方などに合わせて、適切な方針を新たに設置することもできます。

一般的には、以下のような内容が採用されます。

- 「全工程において災害ゼロを厳守し、4S活動を推進する」

- 「社員の安全と心身の健康を確保」

- 「労働安全衛生法関係法令や社内の安全衛生関係規程を遵守」

- 「全社員一丸となって安全衛生活動を推進」

- 「ストレスのない快適な職場環境の形成」

なお、これらの方針は一つだけではなく、複数記入しても問題ありません。

ただし、もちろん内容は安全衛生に関することのみとなります。

安全管理者に関する記事はこちら

工事安全衛生目標

工事安全衛生目標は、具体的に予想される危険に対し、対処や回避の取り組みを記入する欄です。

どのようなことを目指して工事にあたるか、細かく指定することが重要となります。

たとえば、厚生労働省の実施する「あんぜんプロジェクト」に参加する企業は、「電動工具の使用前点検を確実に行い、工具災害0を守る」という目標を設定しています。

ほかには、「安全パトロールを実施し、災害に関する指摘をゼロ件とする」などといった目標も考えられるでしょう。

いずれにしても、達成目標に具体的な数字が掲げられており、より具体的でリアルな内容であることが重要なポイントです。

方針と違い、客観的に判断できることが重要で、「○%削減」「○件以下」といったように、具体的な数字を出す必要があります。

また、目標達成のためにすべきことや具体的な実施項目の設定も必要でしょう。

| 不十分な記載例 | 良い記載例 |

|---|---|

| 「安全第一で取り組む」 | 「休業災害ゼロを維持する」 |

| 「事故が起きないよう努める」 | 「毎月1回の安全パトロールを実施し指摘ゼロを達成」 |

工事安全衛生計画書に関するページ

工種・工種別工事期間

工種は、具体的な工事内容です。

たとえば、足場組立工事、鉄筋組立工事などがそれにあたり、全工程でどのような工事が実施される予定かがわかるようになります。

工事期間は、先に挙げた工種ごとに設定し、いつ始まりいつまでに終わらせるのかを記入します。

エクセルの場合は、一番左の列に工種の欄を設け、行ごとに該当する施工期間の予定を記入するのが一般的です。

計画書の場合、現場で使用するような1日ごとの細かいスケジュールを記入する必要はありません。

たとえば「○月1・2週」「○月3・4週」というように、ある程度まとまった単位で工種別工事期間を設定し、それぞれにかかる期間を矢印記入するのが一般的です。

一目で全工程と大まかな流れが把握できることが望ましく、あまり詳細にわたる必要はありません。

工程表に関する記事はこちら

安全衛生活動

工事にあたっている期間中、毎日日常的にどのような安全衛生活動に取り組む予定かを記入する項目です。

この取り組みは、工事現場で労働災害や事故につながる可能性のある行動や環境を生み出さないために、どのようなことを実施するかを表しています。

リスクを回避するために必要なのは、どのようなことが起こり得るかを予見し、予測を立てることです。

そのため、危険のK、予見や予知のY 、活動のKを取り、「KYK」とも呼ばれます。

例

- 朝礼・KY活動(危険予知訓練)

- 4S活動の実施

- 月例安全パトロール

- ヒヤリハット報告制度の実施

厚生労働省は、労働者の不安全行動と機械・物の不安全状態が労働災害を発生させる原因としており、これらを解消するための基本的な取り組みを求めています。

たとえば、「意識を高めるため朝礼を行う」「整理・整頓・清掃・清潔の4S活動」「ヒヤリハット報告活動」などがそれにあたるでしょう。

先に挙げた安全衛生パトロールもそうですし、安全管理の当番制、危険の「見える化」なども該当します。

資機材・保護具・資格の区分/その種類

この項目は、工事の必要物をあらゆる面から洗い出すための項目です。

具体的には以下のようなものがありますが、工事内容によってこれ以外にもたくさんの必要物があるでしょう。

- 主な使用機械設備

- 主な使用機器・工具

- 主な使用資材

- 使用保護具

- 有資格者・配置予定者

有資格者は使われる機材に強く紐づくものです。

クレーンを必要とするならクレーン運転免許者が必須ですし、玉掛技能講習修了者も必要です。

また、安全に作業を行うためには合図者の配置が欠かせません。

そのため、現場のどこにどのような人員配置をするかをしっかり計画したうえで記入する必要があります。

当然ですが、工事安全衛生計画書は、工事の詳細がすべて決まらないうちに作成できるものではありません。

施工管理技士に関する記事はこちら

危険性又は有害性の特定

工事を実施する側は、その工事にどのような危険性や有害性があるか、予測する責任があります。

この項目の意図は、リスクを洗い出し、すべて明確にすることです。

「作業区分」と「予測される災害(危険性又は有害性)」の欄があるので、それぞれ具体的な内容を記入してください。

たとえば、作業区分に「鉄骨荷下ろし」を入れた場合、予測される災害(危険性又は有害性)には「トラックの荷台からの転落、墜落」などが入ります。

非常に細かい部分ではありますが、労働災害リスクのある作業について細かく記入することが重要です。

アスベスト法に関する記事はこちら

リスクの見積り

この項目は、先ほど挙げた「危険性又は有害性の特定」に紐づくもので、そこに記入した内容のリスクについて度合いや重篤度を記入する欄です。

それぞれ「可能性(度合)」「重大性(重篤度)」「見積り」「リスクレベル」の欄が設けられており、数値で表示するようになっています。

可能性

可能性の数値基準は、以下の通りです。

- 「1」ほとんどない

- 「2」可能性がある

- 「3」極めて高い

重大性

重大性の数値基準は、以下となります。

- 「1」軽微(不休災害)

- 「2」重大(休業災害)

- 「3」極めて重大(死亡・障害)

見積り

また、見積りは、

- 「2」問題は少ない

- 「3」多少問題

- 「4」かなり問題

- 「5」重大な問題

- 「6」直ちに解決すべき問題

と評価されます。

リスクレベル

リスクレベルは見積りに紐づいています。

左側が見積、右側がリスクレベルの数値です。

- 2=1(対策不要)

- 3=2(現時点では対策不要)

- 4=3(要対策)

- 5=4(抜本的対策が必要)

- 6=5(即座に対策)

たとえば、先ほどの「鉄骨荷下ろし」=「トラックの荷台からの転落、墜落」なら、以下のような数値が妥当でしょう。

- 「可能性(度合)」:2

- 「重大性(重篤度)」:2

- 「見積り」:4

- 「リスクレベル」:2

鉄骨を荷下ろしする際に転落してしまう確率は低くはないものの、重大な事故につながるリスクは低いという予測になります。

リスク低減措置内容の検討

こちらの項目も前述の2つと紐づくもので、それぞれのリスクを踏まえたうえで、どのようにして危険性を回避するかを記入します。

前述の例で言えば、玉掛後に合図者が荷台から離れた段階で合図をするといった対処で、危険度を下げることが可能となります。

職名・氏名

この項目は、店社と事業所に分かれています。

店社は、

- 安全衛生担当責任者

- 工事担当責任者

の職名があり、該当する人員の氏名を記入します。

事業所は、

- 現場代理人

- 安全衛生責任者

- 職長

の職名があり、該当する人員の氏名を記入します。

再下請会社の関係者の職名・氏名・会社名等

ここは再下請会社で役職に就いている作業員の氏名を記入します。

ここで重要になってくるのが、再下請負通知書(変更届)です。

再下請負通知は、一次下請以下の下請契約について元請けに報告するものです。

資材搬入業者や測量業者などは別ですが、工事に直接関係する企業と下請契約を結んでる場合、三次であっても四次であっても書類を提出しなければいけません。

再下請負通知書はグリーンファイルの一つであり、ここに記入するのとは別に提出が必要です。

実際にはほとんどの工事が一社のみですべて請け負うようなことはないため、工事内容によってさらに下請負へ要請するのが一般的です。

元請企業はすべての工事の責任を持つため、関わる業者すべてを把握する必要があります。

そのため、再下請負通知書の提出を求めますが、フォーマットは元請企業の指定するものによりますので確認してください。

工事安全衛生計画書におけるこの項目は、通知書の提出とは別に、全関係者を明確にするために設けられています。

下請企業が請け負った工事の範囲内でさらに下請企業と契約を結んだ場合は、通知書の内容に合致するものを漏れのないよう記入してください。

再下請負通知書に関する記事はこちら

元請工事業者提出書類一覧

元請企業に提出する安全書類の一覧です。

統一フォーマットには全24項目があり、すべて□にレ点チェックを入れる形式になっています。

これですべての安全書類をチェックし、漏れのないようにしてください。

なお、あくまで工事安全衛生計画書に関係する項目なので、これ以外の書類がある場合は別途チェックが必要です。

工事安全衛生計画書に関するよくある質問

- 工事安全衛生計画書はどんな工事で作成が必要ですか?

-

主に以下のような工事で作成が必要です。

- 建築一式工事・土木工事・電気工事などの請負金額が一定額以上の工事

- 元請業者が実施する特定元方事業者に該当する工事

- 労働者が常時10人以上従事する工事

また、発注者(施主)やゼネコンの安全管理基準により、小規模工事でも提出を求められる場合があります。 - 工事安全衛生計画書は誰が作成するのですか?

-

通常は元請業者が作成し、現場の安全衛生管理責任者が中心となってまとめます。

下請業者は、元請業者の安全衛生方針に沿って自社分の安全対策を追加する形で対応します。 - 提出先はどこですか?

-

元請業者が自社保管するほか、必要に応じて以下に提出・提示します。

- 現場パトロールや監査時に提出・提示

- 発注者(施主)

- 労働基準監督署(必要な場合)

- 作成のタイミングはいつですか?

-

通常は着工前(施工計画の段階)に作成します。

その後、工事の進捗や作業内容の変更に応じて随時更新することが求められます。 - 様式やフォーマットはありますか?

-

特に法定の統一様式はありませんが、一般的には厚生労働省や自治体、元請企業が定めるフォーマットがあります。

多くの企業では、WordやExcel形式のひな形を利用しています。

建築業向け管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

まとめ

工事安全衛生計画書は記入項目が非常に多く、エクセルでは作りにくいと感じる方はとても多いです。

方針や目標、心がけなども盛り込む必要があり、単にルールに沿って項目を埋めれば良いだけの書類ではありません。

それでも、現場の安全を守り、万が一にも労働災害などを起こさないようにするためには重要な計画です。

慣れないうちはかなり大変な業務になりますが、有効なツールも積極的に活用し、しっかり書類作成に取り組んでください。

グリーンのファイルに関する記事

グリーンファイル(労働安全書類)に関する記事

施工管理・工事管理に関する記事

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!