建設現場では、初めて入場する作業員や協力会社に対して「安全衛生教育」を行うことが法律で義務付けられています。労働安全衛生法第59条・第60条に基づき、元請業者は新規入場者に教育を実施し、その記録を残さなければなりません。

この教育を実施した証明として作成されるのが「新規入場時等教育実施報告書」です。報告書は労働基準監督署の調査時に提出を求められることもあり、適切な管理と保存(原則5年間)が必要です。

本記事では、この報告書の概要や様式の入手方法、項目別の書き方、保存・管理の注意点、よくあるミスまでを徹底解説します。建設業に携わる方が安心して対応できるよう、実務に即したポイントを整理しました。

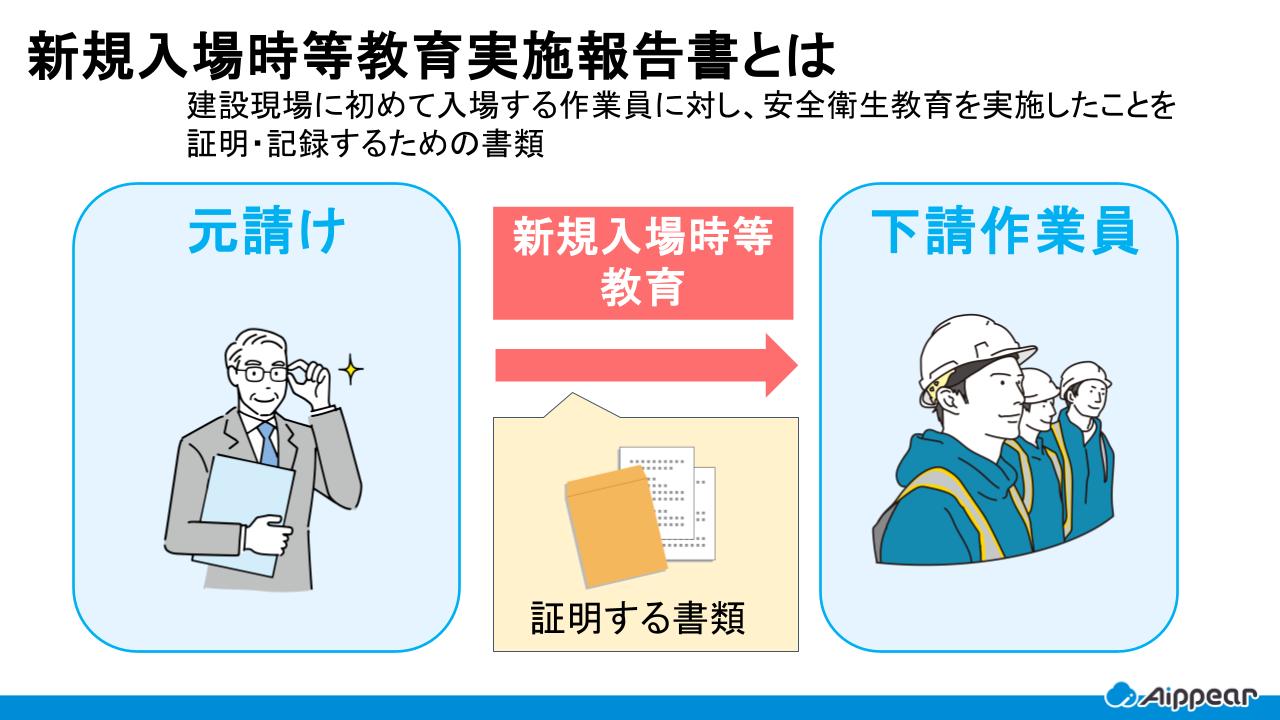

新規入場時等教育実施報告書とは

「新規入場時等教育実施報告書」とは、建設現場に初めて入場する作業員に対し、安全衛生教育を実施したことを証明・記録するための書類です。

労働安全衛生法に基づき、元請業者は下請作業員へ教育を行い、その記録を残す責任があります。

建設現場は高所作業や重量物の取り扱いなど、常に労働災害のリスクが潜んでいます。

そのため、労働安全衛生法では、元請業者に対して新規に現場へ入場する下請業者や作業員に対し、安全衛生教育を実施する義務を定めています(第59条・第60条)。

教育を受けるのは下請業者の従業員であり、元請業者は教育を行い、その記録を管理する責任を負います。

逆に下請業者側は、教育を受けた事実を報告し、記録を残す義務があります。その証明書類として活用されるのが「新規入場時等教育実施報告書」です。

この新規入場時等教育実施報告書は、労働基準監督署の立ち入り調査や元請会社の安全パトロールで提出を求められることがあり、適切な記入と保存が求められます。

なお、保存期間は原則として5年間であり、工事現場が閉鎖された後も保管義務が残ります。つまり単なる形式的な書類ではなく、現場の安全体制を証明する重要な証拠となるのです。

労働安全衛生法第59条・第60条に関するページはこちら

書式・様式の入手方法

新規入場時等教育実施報告書は、全国建設業協会(全建)が定めた「全建統一参考様式第7号」に基づくフォーマットを用いるのが一般的です。

これは業界で広く利用されており、ほとんどの元請業者がこの様式を前提として書類提出を求めます。

様式は全国建設業協会の公式サイトからダウンロードが可能で、A4サイズで統一されています。紙での運用が基本ですが、近年はExcelやPDFフォーマットで電子的に管理するケースも増えてきました。

ただし、元請によっては紙での提出を求める場合や、電子化に対応していない場合もあるため、事前確認が必須です。

全国建設業協会の公式サイトはこちら

保存期間と管理のポイント

新規入場時等教育実施報告書の保存期間は、原則として5年間です。

これは労働安全衛生法および関係省令に基づき、災害防止や監督署の調査対応のために定められています。

保存に関して注意すべき点は以下のとおりです。

- 現場閉鎖後も、元請企業は5年間の保存義務を負う

- 労働基準監督署や発注者から提示を求められる場合がある

- 電子データでの保存は実務的に普及しているが、承認可否は元請のルールによる

特に労働基準監督署の立ち入り調査では、報告書や受講者名簿の提示を求められることが多く、保存不備は是正勧告につながります。

現場単位でファイル管理するだけでなく、本社で一括管理する体制を整えることが望ましいでしょう。

新規入場時等教育実施報告書の項目別記入方法(欄外)

新規入場時等教育実施報告書は、一般社団法人『全国建設業協会』の定める全建統一参考様式第7号のフォーマットに則った形で作成されるのが一般的です。

A4サイズの用紙を縦向きに用いた時と同じサイズのフォーマットです。

このフォーマットでは、冒頭の欄外部分に

- 安全衛生教育の名称や実施した日付

- 安全衛生教育を受けた会社名や責任者

などを記入します。

どれも重要な情報となるので、間違いのないように記入しましょう。

以下に各項目の具体的な記入方法を紹介します。

日付

欄外の右最上部に日付を記入する欄があります。

ここには、新規入場時等教育実施報告書を提出する日付を記入します。

安全衛生教育が実施された日付や、新規入場時等教育実施報告書を記入した日付と間違えやすいので、注意が必要です。

必ず提出日を記入するようにしましょう。

名称

事業所の名称を記入します。

事業所とは元請会社の事業所名ということではなく、工事現場の名称のことです。

例:「◯◯マンション新築工事」、「△△地下鉄ビル改修工事」

所長名

工事現場の責任者である所長の名前を記入します。

記入するのは現場監督者の名前ではなく、あくまでも経営者、もしくは経営者から選任された現場代理人の名前です。

建設業界では元請けが一次請け・二次請けに仕事を委託することも珍しくありません。

この場合でも、一次・二次の会社の所長名ではなく元請会社の所長名を記入しなければなりません。

会社名

「株式会社◯◯工務店」のように自社(安全衛生教育を受けた下請業者)の会社名を記入します。

元請けの会社名ではありません。

現場代理人

欄外の右下部、会社名の下には自社の現場代理人の名前を記入しましょう。

ただし、現場代理人は法律で定義されている役職ではありませんし、建設業法で配置が義務付けられているわけでもありません。

現場代理人が存在しない工事現場もあります。

また、業者によっては現場代理人ではなく現場所長や現場責任者、工事責任者といった名称が使われることもあります。

このような場合は、現場における自社の最高責任者の名前を記入するようにします。

現場管理に関する記事はこちら

新規入場時等教育実施報告書の項目別記入方法(欄内)

これまで、新規入場時等教育実施報告書の欄外に記入する項目を確認してきました。

以下では、欄内に記入する項目について詳しく解説します。

- 教育の種類

- 実施日時

- 実施場所

- 教育方法

- 教育内容

- 講師

- 受講者氏名

- 資料

教育の種類

新規入場時等教育実施報告書の全建統一参考様式第7号フォーマットでは、教育の種類として以下の4種類が列記されています。

- 新規入場時

- 雇入時

- 作業変更時

- 送り出し時

新規入場時についての安全衛生教育を受けたのであれば、「新規入場時」の文字を◯で囲みます。

実施日時

安全衛生教育が行われた日付を記入します。

例:「2021年10月20日 17時00分~18時20分(80分)」

年号は西暦・和暦どちらでもかまいません。

所要時間も忘れずに記入するようにしましょう。

実施場所

安全衛生教育が実施された場所を記入します。

できるだけ詳しく記入しましょう。

- 「○○建設株式会社」、「△△ビル改修工事現場」

- 「○○建設株式会社 第一会議室」、「△△ビル改修工事現場 詰め所」

教育方法

どのような方法で安全衛生教育を実施したのかについて詳しく記入します。

講義による教育を行った場合には「講義」、スライドを使用したならば「スライド」と記入しましょう。

最近は映像を使って安全衛生教育を実施するケースも見られます。

その場合は「映像」や「ビデオ」「DVD」などと記入します。

教育内容

安全衛生教育では一般的に、以下のような講義を受けます。

- 作業所の概要と規則について

- 安全な作業のための服装や保護具について

- 機械や資機材などの取り扱い及び点検作業について

- 担当する工事の作業内容や工期について

- 緊急時の対応や連絡先の確認について

- 有害な物質を扱うときの注意事項について

教育内容が多岐にわたり、指定の用紙内に書ききれない場合には「別紙添付の通り」と記入し、資料として詳しい内容を添付するようにします。

講師

安全衛生教育を行った講師の会社名、役職名、氏名を記入します。

例:「○○工務店株式会社 安全衛生管理者 鈴木太郎」

複数の講師が安全衛生教育を行った場合は、それぞれの会社名、役職名、氏名を記入しましょう。

受講者氏名

安全衛生教育の受講者すべての氏名を記入します。

近年はエクセルを使用して新規入場時等教育実施報告書を作成することが増え、受講者の氏名をPCを使って記入するケースも多く見られます。

しかし、元請企業の中には受講者本人の直筆でなければ認めないとするところもあるので注意が必要です。

また、受講者が多く書ききれない場合は「別紙添付の通り」と記入して、資料として受講者全員の氏名を添付するようにします。

資料

安全衛生教育で使用された資料名を記入します。

テキストを使用した場合は「安全管理マニュアル」などテキストの名前を、スライドを使用した場合は「安全な作業のために」などスライドのタイトルを記入しましょう。

安全管理に関する記事はこちら

よくある間違いと注意点

実務でよく起こる記入ミスや運用上の誤りは以下のとおりです。

- 提出日と実施日を混同して記載

- 元請会社名と下請会社名を取り違える

- 講師の役職や会社名を省略して記入

- 受講者氏名を全員分記載しない(「別紙添付」と記すのを忘れる)

- 保存期間を誤認し、工事終了と同時に廃棄してしまう

新規入場時等教育実施報告書に関するよくある質問

- 新規入場時等教育実施報告書は誰が作成・提出する必要がありますか?

-

報告書は教育を受けた下請業者が作成し、元請業者に提出します。元請業者はその書類を確認・保存し、安全書類(グリーンファイル)の一部として管理します。

- 受講者氏名は直筆でなければいけませんか?

-

多くの現場では直筆署名が推奨されていますが、エクセル入力を認める元請もあります。ただし「直筆以外は不可」とする元請もあるため、事前にルールを確認することが大切です。

- 報告書は誰に提出しますか?

-

通常は元請会社の安全管理担当部署や現場事務所の事務担当者に提出します。現場ごとに窓口が異なるため、入場前の案内に従いましょう。

- 電子データで提出しても問題ありませんか?

-

最近はExcelやPDFによる電子提出も増えています。ただし、紙の提出を義務付ける元請も存在します。電子提出が認められるかどうかは、各元請のルールに従う必要があります。

建築業向け管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

まとめ

安全衛生教育は工事現場での安全な作業に不可欠なものであり、労働災害のリスクを最小限に抑えるための指針となるものです。

また、安全衛生教育を通じて安全性についての十分な知識や技能を有することは、作業員のモチベーションアップ、さらには職場の活性化にもつながります。

新規入場時等教育実施報告書は、安全な職場の実現のために重要な書類です。

作成の頻度も比較的高いので、正しい記入方法を理解しておきましょう。

グリーンのファイルに関する記事

グリーンファイル(労働安全書類)に関する記事

施工管理・工事管理に関する記事

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!