「メラビアンの法則」をご存知でしょうか?様々な情報サイトやセミナーでよく聞く言葉だと思います。

この記事で、「メラビアンの法則」について理解を深め、ビジネスにおける活用例も一緒に学びましょう。

メラビアンの法則とは

メラビアンの法則とは、米国の心理学者アルバート・メラビアンが行った研究に関する解釈のひとつです。

発信者が受信者に対して与える影響について、今回の実験のように言葉と表情などが矛盾しているような場合には、

視覚情報>聴覚情報>言語情報の順番で優先されることを指します。

そもそもこの研究は、矛盾したメッセージを受け取った時の受け止め方について、発信者の行動が受信者にどう影響を与えるかを調査するためのものでした。

アルバート・メラビアンが行った研究

- 「好意」「嫌悪」「中立」をイメージする言葉をそれぞれ3つ用意し、録音する

- 「好意」「嫌悪」「中立」をイメージできる表情の顔写真をそれぞれ1枚用意する

- 用意した言葉と顔写真を、様々な組み合わせで被験者に示す

この3つのステップを経て、矛盾した状態(「好意」の言葉を、「嫌悪」の顔写真を見ながら聞く)で受け取った時被験者は結局、「好意」「嫌悪」「中立」のどの印象を抱くのか?という実験でした。

結果として、被験者の半数が「印象に残った」と答えたのは顔写真のものでした。

(⇒「好意」の言葉を聞いても示された顔写真が「嫌悪」なら、残る印象は「嫌悪」)

次に多かったのが、顔写真や言葉の意味ではなく「声のトーン」等から感じる印象、最後が、言葉の意味でした。

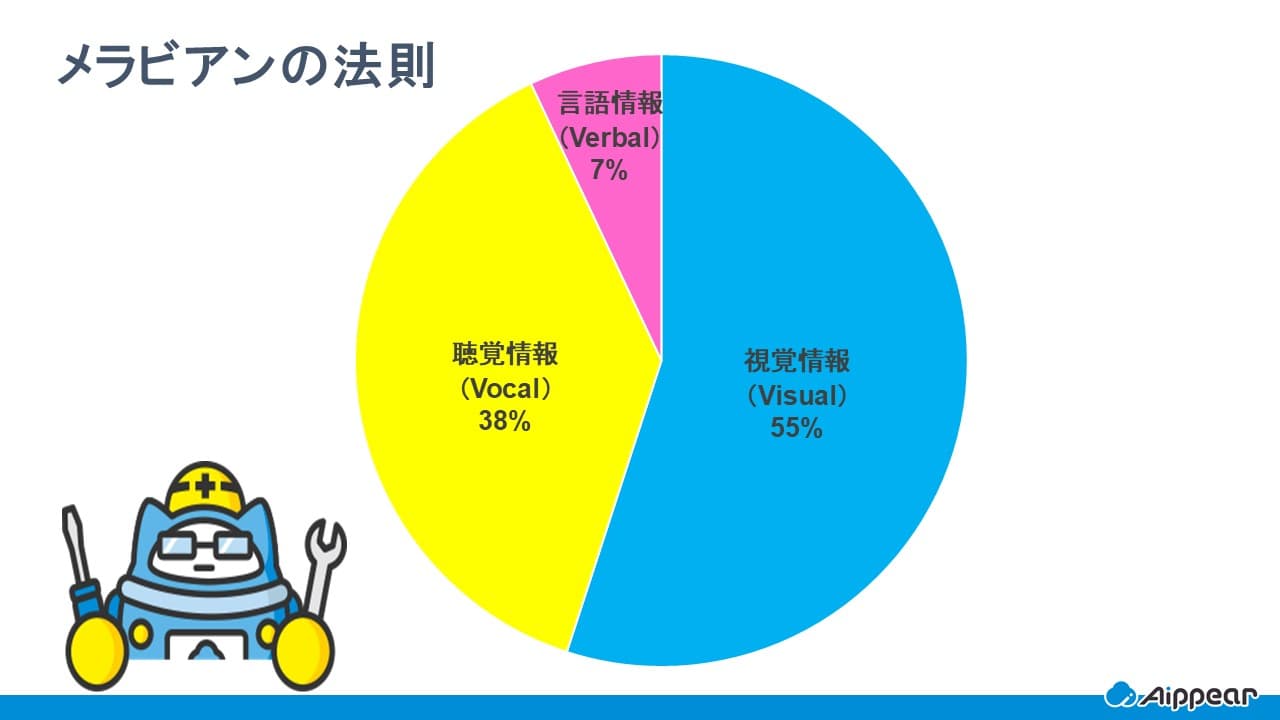

この「優先順位」に関したのが、メラビアンの法則で有名な3Vの法則です。

「メラビアンの法則」3Vの法則

- 55%が視覚情報(Visual)を優先(見た目・表情・視線・しぐさ・ジェスチャーなど)

- 38%が聴覚情報(Vocal)を優先(声のトーン・速さ・大きさ・口調など)

- 7%が言語情報(Verbal)を優先(言葉の意味・話の内容など)

「メラビアンの法則」の注意点

ここで注意しなければならないのは、「3Vの法則」の前提が、与えられる情報(「言葉」と「表情」など)が矛盾している場合に優先される情報はどれか、という点であることです。

無条件に「人は視覚情報を優先して印象を受け取る」という結論ではありません。

ありがちなセミナー情報だと、「見た目が一番重要!」という誤った解釈でメラビアンの法則を説明することがあります。

その説が間違っていると言うことができませんが、少なくともそれは、メラビアンの法則が結論付ける内容とは異なっています。

営業に関連する記事はこちら

メラビアンの法則のよくある誤解

ここでは、メラビアンの法則における、よくある誤解について解説します。

間違った解釈をせず、正しく理解しましょう。

誤解①「コミュニケーションの93%は非言語(視覚+聴覚)で決まる」

「コミュニケーションの93%は非言語(視覚+聴覚)で決まる」と捉えるのは誤解です。

この法則は、「話し手の感情や態度が矛盾して伝わるとき」に限ったものであり、すべてのコミュニケーションに当てはまるわけではないということを理解しておく必要があります。

誤解②「言葉の内容はほとんど意味がない(7%しか伝わらない)」

「言葉の内容はほとんど意味がない(7%しか伝わらない)」というのは誤解です。

論理的・事実的な情報伝達(例:業務連絡や説明)では、言語情報が圧倒的に重要であり、7%という数値は「感情の伝達」が対象であることを理解しましょう。

誤解③「この法則はすべての文化や状況に共通する」

「この法則はすべての文化や状況に共通する」というのは誤解です。

実験は非常に限定的な条件下(単語+表情の一致・不一致)で行われています。

文化、状況、関係性により非言語の重要性は大きく異なるということを理解しましょう。

誤解④「メラビアンの法則=万能コミュニケーション理論」

「メラビアンの法則=万能コミュニケーション理論」という考えは誤解です。

あくまで感情や好意・態度に関する誤解・曖昧さがあるときの影響度を示したもの。

万能な理論ではありません。

営業に関連する記事はこちら

メラビアンの法則の活用例

ビジネスシーンにおけるメラビアンの法則の活用例を具体的にご紹介します。

具体例① 現場監督が職人に工程変更を伝える場面

工期短縮のため、翌週の作業工程を急きょ前倒しする必要が出た。職人たちは忙しく、負担が増すことに対して不満を持つ可能性がある。

悪い例(内容だけ伝える)

現場監督が無表情で早口に伝える。

「来週の工程、急に前倒しになったんで、月曜から外構やってください。」

- 言語情報:しっかり伝えている(7%)

- 声のトーン:早口、冷たい(38%がマイナス)

- 表情・姿勢:無表情、圧がある(55%がマイナス)

→ 結果:職人側は「無理を押し付けられている」「気遣いがない」と感じ、反発やモチベーション低下に繋がる。

良い例(非言語コミュニケーションを意識)

現場監督が目を見て、柔らかい声で、感謝の気持ちを込めて話す。

「本当に申し訳ないんですが、工期が前倒しになってしまって…来週から外構をお願いできますか?急なお願いで申し訳ないですが、助けてもらえるとありがたいです。」

- 声のトーン:落ち着いていて丁寧

- 表情:困っている様子、感謝の気持ちを込めた笑顔

- 姿勢:相手に向かって丁寧な態度

→ 結果:職人は「大変だけど、信頼されてる」「配慮してくれている」と感じ、協力的になりやすい。

具体例② 資材の搬入ミスが起きたことを職人に電話で伝える場面

朝一で使う予定だった資材(型枠材)が手配ミスで現場に届いていないことが発覚。急遽、午前の作業内容を変更してもらう必要がある。

悪い例(感情や配慮が感じられない対応)

現場監督:「あ、〇〇さん?今朝の型枠、資材が届いてません。今日は別の作業で進めてもらってください。すみません。」

- 声が早口でぶっきらぼう → 相手に不快感を与える

- 「すみません」の言い方に誠意が感じられない

- 相手の状況への共感や配慮がない

→ 職人は「またミスか」「こっちに押し付けてる」と感じやすい

良い例(声のトーン・言葉で誠意と配慮を伝える)

現場監督:「〇〇さん、おはようございます。大変申し訳ないのですが、今朝の型枠材が搬入ミスで届いていません……。本当にこちらの手配ミスです。ご迷惑をおかけして申し訳ないんですが、午前中は他の作業でご対応いただけますか?資材は午後には届く予定です。」

- 声のトーンが落ち着いていて、申し訳なさが伝わる

- 具体的な状況と謝罪、お願いの流れが丁寧

- 相手の負担を意識して話している印象を与える

→ 視覚が使えない電話でも、「誠意・配慮・信頼感」がしっかり伝わる。

営業に関連する記事はこちら

メラビアンの法則から学ぶべきこと

メラビアンの法則は、「矛盾していた場合は視覚情報が優先されやすい」ことを教えてくれました。

つまり、万が一あなたが伝えたいことの言葉選びを間違えてしまったとしても表情(視覚情報)や言い方(聴覚情報)を工夫すれば、互角を与えることを防げるかもしれません。

もちろん、正しい情報を正しい形で伝えられるのが最適です。

例えば、旅行会社の営業マンが社員旅行のプランをプレゼンしているのになんだか小難しそうな表情や声色で説明していたら違和感がありませんか?

楽しいはずの社員旅行に関する内容を、小難しい表情・声色で説明していたらメラビアンの法則では、表情や声色の「小難しい」が優先されてしまうことが分かります。

その話を通じて、お客様にどんな印象を与えたいのかをしっかり考えて、「言語情報」「聴覚情報」「視覚情報」を揃えてみましょう。

話す内容、話し方、表情やしぐさなどが一致していれば、あなたが伝えたい内容はもっとダイレクトにお客様に伝わるかもしれません。

メラビアンの法則についてよくある質問

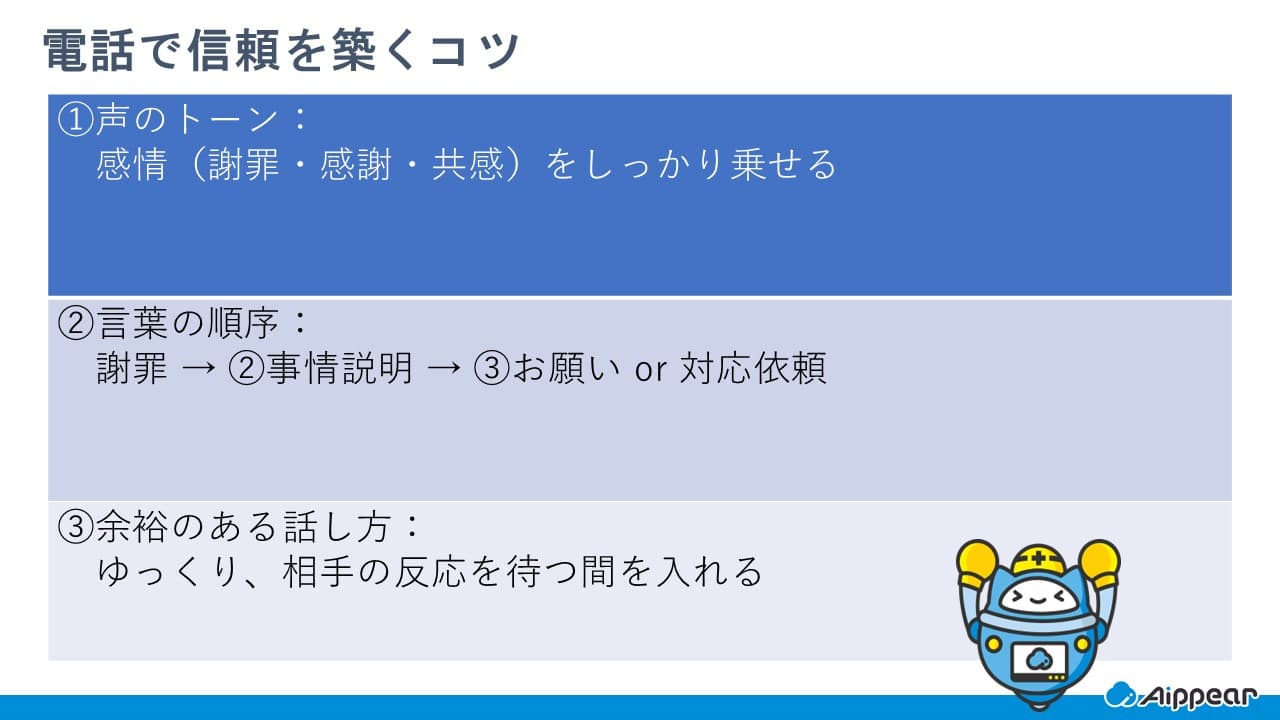

- 電話やメールではこの法則は使えるの?

-

部分的に使えます。

- 電話:視覚情報(表情など)がない分、声のトーンや話し方(38%)が特に重要

- メール・チャット:非言語が使えないため、言葉選び・語調・句読点の使い方が印象を左右します(誤解を生まないよう配慮が必要)

- メラビアンの法則と混同されやすいものはある?

-

はい、以下とよく混同されます。

- 「第一印象は数秒で決まる」という心理学の法則(印象形成理論)

- 「非言語コミュニケーションの重要性」全体と混同し、93%が非言語という誤解

- セールストークや接客法の「会話の7割は雰囲気」など、曖昧な持論と混ぜられがち

営業に関連する記事はこちら

まとめ

今回は、メラビアンの法則の正しい解釈とビジネスシーンでの活用例をご紹介しました。

メラビアンの法則に限らず、いかなる知識・ノウハウにも言えることですが、「方法論」だけを得て実行するのは大変危険です。

メラビアンの法則についても、「視覚情報が重要」ということだけ得て、見た目や表情を磨くことだけに注力しては破滅します。

そのようなノウハウがどういう意図で、なんのためにあるのか、目的を理解して活用することが重要です。

建築業向けの管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

営業ノウハウに関連する記事はこちら

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!