解体工事とは、建物をただ壊すだけの作業ではありません。

構造・工法・法令・安全性・地域への配慮など多くの要素を踏まえて行われる専門的な工事です。

本記事では、解体工事の基礎から工法・法律・資格・DX化の重要性まで体系的に解説します。

解体工事とは

解体工事は「建物を取り壊す工事」のことですが、その実態は非常に奥が深く、ただ壊すだけの作業とは大きく異なります。

建て替え・土地の再活用・売却・安全性の確保など目的は多岐に渡り、工事後には整地や廃材処理、法的手続きまで含めて一貫して対応する必要があります。

解体工事の基本的な役割と目的

解体工事は、建物を撤去することで終わりではなく、「建て替え」「土地売却」「駐車場・太陽光用地への転用」など、その後を見据えた整地と環境の整理を目的としています。

構造や素材(木材・鉄骨・コンクリートなど)によって工法・難易度が異なり、現場の状態に応じて最適な判断を下す“工事設計力”が問われる点も特徴です。

解体工事に求められる安全・法令遵守の重要性

現場では、建物の構造や周辺環境、重機の進入経路、近隣への影響などを総合的に判断しなければなりません。

さらに、「建設リサイクル法」に基づく廃材の分別・再資源化が義務となっており、違反すれば罰則の対象にもなります。

このように解体工事は、安全管理と法令遵守を軸に、信頼性と責任をともなう専門工事であると言えます。

解体工事の主な種類・工法

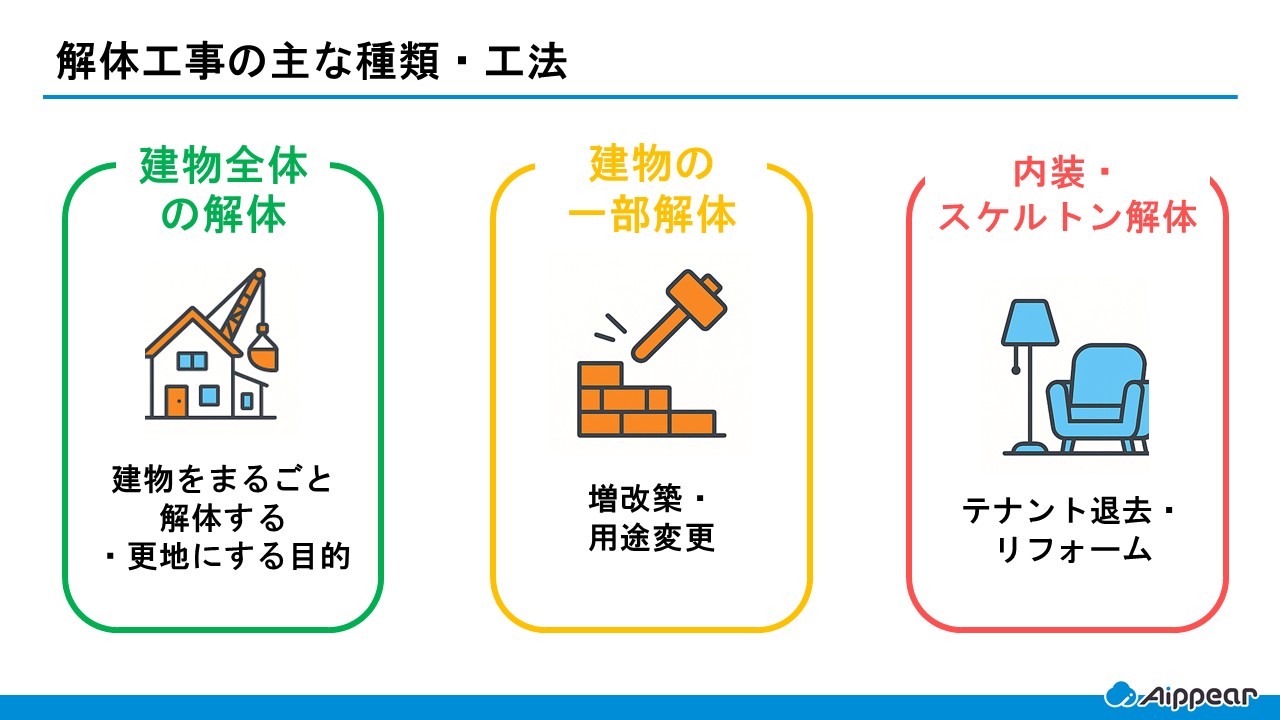

解体工事には、一括りに「建物を壊す工事」と言ってもさまざまな種類が存在します。

用途や目的によって解体範囲も異なり、費用・工期・必要な資格なども大きく変わってきます。

そのため、依頼の前段階で「どの種類の解体工事に該当するのか」を正しく判断することが非常に重要です。

主に解体の種類は以下の3つに大別されます。

- 建物をまるごと解体する「建物全体の解体」

- 増改築・用途変更に伴う「建物の一部解体」

- テナント退去やリフォーム前に行う「内装・スケルトン解体」

建物全体を解体するケース

建物が老朽化して建て替えたい、土地を更地にして売却したい、といった目的で用いられるのが「建物全体の解体」です。

住宅や事務所ビルをまるごと取り壊す工事で、もっとも規模が大きく、工期・費用ともに高くなる傾向があります。

全解体の場合、建物だけでなく敷地内のブロック塀や物置などの外構も含めて撤去されることも多く、見積前の現地調査で範囲を明確にすることが非常に重要です。

現場の状況や道路幅、重機が使えるかどうかで工法や費用も大きく変わります。

建物の一部を解体するケース

「増改築」や「用途変更」など、建物の一部のみを壊す工事がこのケースに該当します。

例えば、使わなくなったガレージや店舗部分だけの解体、階段・壁・水回りだけを取り除くといったケースが典型です。

この場合、既存の構造体を傷つけない安全な施工や、通電・配管・耐震性への考慮が求められます。

全解体とは異なり、“残す部分を守りながら壊す” 技術力が重要となるため、経験の浅い業者には難易度の高い工事といえます。

内装解体・スケルトン解体

テナント退去時の原状回復や、リフォーム前に行われるのが「内装解体」や「スケルトン解体」です。

建物本体は残しつつ、壁・床・天井・設備などを撤去する工事で、店舗・オフィスビル・飲食店などで頻繁に行われます。

「内装のみ」軽微に撤去するケースもあれば、柱と躯体だけを残す「スケルトン状態」まで徹底的に撤去するケースもあり、目的に応じて解体範囲は大きく異なります。

特にビルの場合、作業時間帯が制限されていたり、搬出経路が限定されていたりと、近隣・共用部へ影響を最小限に抑える配慮が必須です。

内装解体は「住宅リフォーム前」「店舗閉店」「業態転換」など、多様なケースで必要となるため、近年依頼が急増しているジャンルでもあります。

解体方法に関する記事はこちら

木造・鉄骨造・RC造など構造別の解体工法

建物の構造によって、解体に用いられる工法・重機・安全対策・必要な資格が大きく異なります。

木造は比較的柔軟な構造である一方、鉄骨造やRC造(鉄筋コンクリート造)は強度が高く、粉塵・騒音・振動・安全性の面でもより高度な対応が求められます。

ここでは、構造別に解体工事の特徴を整理しながら、現場判断における重要な視点をわかりやすく解説していきます。

木造建物の解体の特徴と注意点

木造住宅の解体は、もっとも依頼件数が多い一般的な工事です。

重機を使った機械解体が主流ですが、隣接住宅との距離が近い、道路が狭く重機搬入が困難などの場合は、工期はかかるものの粉塵・騒音を最小限に抑えやすい「手壊し工事」が選ばれます。

木造は解体時の柔軟性が高く低コストで済みやすい一方、近隣への粉塵対策・養生・作業導線の確保など、事前調査の精度が安全性に直結する構造です。

鉄骨造・RC造の解体における工法の違いと現場での判断軸

鉄骨造・RC造は木造に比べて大幅に強度が高いため、圧砕機(コンクリート破砕)やカッター工法(切断)、ブレーカー工法(打撃破壊)など、専用のアタッチメントを装着した重機で解体を行います。

RC造は特に「鉄筋」と「コンクリート」を分別しながら処理する必要があり、作業工程・騒音・振動・廃材処理のいずれにおいても高度な管理能力が求められる構造です。

また、現場状況(重機搬入ルート・周辺道路・近隣環境)に応じて“工法を組み合わせて使い分ける判断力”こそが業者の実力差を顕著に表す要素となります。

解体工事に含まれる付帯工事とは?

解体工事というと「建物本体だけを取り壊すもの」というイメージを持たれがちですが、実際には敷地内に残る不用品・植栽・外構(ブロック塀や物置など)の撤去なども含めて対応するケースが非常に多いのが実情です。

この付帯工事の有無によって、見積金額は数十万円単位で変動することもあるため、事前に内容を正しく把握しておくことが重要です。

代表的な付帯工事の種類と実務での判断ポイント

付帯工事には、以下のような種類があります。

- 室内に残った家具・家電などの残置物撤去

- 植木・庭石・花壇・芝などの植栽・外構の撤去

- ブロック塀・フェンス・物置・カーポートなどの構造物解体

- 2006年以前の建物に多いアスベスト(石綿)含有建材の事前調査・撤去

これらは「解体のついでにやってもらえるもの」ではなく、ひとつひとつに専門知識・処分ルール・リスク判断が必要な作業であり、業者によって得意・不得意や対応範囲が異なります。

費用・工期・トラブル防止のために確認すべき重要ポイント

付帯工事の見落としは、見積りの追加請求トラブルの原因として最も多い項目のひとつです。

「建物以外に何を撤去するか」「自治体ルールや石綿法の対象か」「残置物は施主側で処分するか」などを見積前にはっきり決めておくことが、大きなリスク回避につながります。

さらに、解体〜廃材処理〜処分記録の管理までを“データで一元管理できる体制が整っている業者ほど、透明性・信頼性・工期の正確さが高く評価される傾向にあります。

施工方法に関する記事はこちら

解体工事に関する法律

解体工事は「知らなかった」では済まされない、法的な届出・分別・作業ルールが厳格に定められた工事です。

特に2020年以降は、アスベスト対策や廃材処理の透明性が強化されており、法令違反=行政処分や取引停止リスクにつながるため、事前理解が必須となります。

ここでは、解体工事で最低限押さえるべき2つの主要法律を解説します。

建設業法|適正契約・安全施工を保つための基本法

建設業法は、工事の品質確保・安全確保・適正契約を目的とする建設業の基本法です。

解体工事も「とび・土工工事業」「解体工事業」として対象に含まれ、許可を持たない無資格業者による施工は禁止されています。

罰則だけでなく、公共工事・法人案件の入札・元請との取引機会を失うリスクもあるため、業者選定時にも重要な判断材料となります。

建設業法に関する記事はこちら

建設リサイクル法|廃材の分別・再資源化を義務付ける法律

解体工事を行うと、さまざまな廃材が出てきます。

しかし、分類していくとすべてがごみになるわけでなく、今後もリサイクルして使えるものも混ざっています。

そのまま捨ててしまえばごみにしかなりませんが、リサイクルできれば今後も使用可能です。

ごみを減らすためにも建設リサイクル法が規定されていて、解体工事業者は順守しなければいけません。

細かく分別する必要もあり、工事着工の7日前までに届け出も必要です。

万が一届け出をしなかった場合は罰金もあります。

建設リサイクル法に関する記事はこちら

解体工事に必要な許可・資格

解体工事は、誰でもすぐに始められる業務ではなく、「建設業許可」や「解体工事業登録」などの正式な行政許可を受けていなければ調査・契約・施工すべてにおいて法的トラブルのリスクが伴います。

また、実際の工事現場では、作業内容や取り扱う重機・危険物に応じた専門資格が求められるケースも多いため、業者の体制チェックは非常に重要です。

建設業許可 or 解体工事業登録の取得が必須

建設業法では、解体工事を請け負うために「建設業許可(とび・土工工事業など)」「解体工事業登録」のいずれかが必要です。

許可がない無登録業者による施工は違法となり、元請・施主が“依頼した側”として責任を負うケースもあるため注意が必要です。

公共工事や法人案件では必ず許可保有が条件となるため、信頼性の判断指標としても重要です。

施工内容に応じて求められる技術資格

現場では、工法・重機・建物構造に応じて、以下のような国家資格・技能資格が必要になるケースがあります。

- 解体工事施工技士(解体計画・工程管理に必須)

- 建設機械施工技士(重機操作に関わる技術資格)

- 土木施工管理技士/建築施工管理技士

- アスベスト調査・除去関連の専門資格 など

これらは現場の安全性・工程品質・法令遵守の保証となる資格であり、資格保有者が在籍していない業者は対応できる工事範囲が制限されます。

解体工事の資格に関する記事はこちら

解体工事の流れ

解体工事は、「見積を依頼して、すぐに工事が始まる」という単純な流れではありません。

事前の現地調査・見積・近隣対応・行政への届出・ライフライン停止などの準備工程が非常に重要であり、ここでの段取りの精度がトラブルゼロ・追加費用ゼロの鍵になります。

以下では、解体工事の全体の流れを3つのフェーズに分けて解説します。

①:事前準備(現地調査・届出・近隣対応など)

解体工事の品質は、施工前の準備によって8割決まると言われます。

ここでは「見積りが正確か」「近隣や行政への対応に抜けがないか」が最大の判断ポイントです。

- 現地調査(構造・付帯工事・重機搬入ルート・安全性のチェック)

- 見積書の作成と工期計画

- 建設リサイクル法に基づく届出(80㎡以上は7日前までに必須)

- 電気・ガス・水道などのライフライン停止手続き

- 近隣住民・管理組合への事前挨拶・通知

事前対応が曖昧なまま工事を始める業者は、トラブルを生みやすい「安さ優先型」である可能性が高いため注意が必要です。

②:解体工事本体(養生→解体→廃材分別・搬出)

このフェーズでは、安全性・工期・廃材処理の効率・近隣環境への配慮を総合的に判断しながら工事が進みます。

現場力の差がもっとも顕著に表れる工程です

- 足場仮設・防音/防塵シートでの養生)

- 残置物・設備の撤去(室内を空にしてから本体解体へ)

- 重機または手壊し工事による本体解体

- 建設リサイクル法に基づく「廃材の分別・搬出・処分記録管理」

解体は一見単純に見える工事ですが、安全と情報管理を両立できるかどうかがプロと非プロの分岐点です。

③:完了後の整地・登記・アフター対応

工事完了後も、土地の状態を「次に使える状態」に仕上げるための重要な工程が残っています。

この対応品質も、業者選びの判断ポイントになります。

- 地中の残存物・配管などの最終チェック

- 整地(新築・売却・駐車場化などに適した状態に)

- 建物滅失登記(司法書士代行が多い)

- 産廃処理記録・マニフェストの整理/提出

この段階まで丁寧に対応できる業者こそが、信頼性の高い「プロの解体会社」であると言えます。

アフターメンテナンスに関する記事はこちら

解体工事に関するよくある質問

解体工事は一度きりのケースが多く、初めての依頼となる方がほとんどです。

ここでは、実際の現場や見積相談で特に質問が多い内容を厳選し、分かりやすく回答します。

- 解体費用はどれくらいかかりますか?

-

木造住宅で1坪あたり3〜5万円、鉄骨造で4〜6万円、RC造では6〜8万円程度が一般的な相場です。

ただし、室内残置物・ブロック塀・アスベストの有無など“付帯工事”によって金額が数十万円単位で変動するため、現地調査なしの見積だけで判断しないことが重要です。 - 工事期間はどのくらいですか?

-

木造で7日〜14日程度、鉄骨造・RC造では10日〜3週間程度が目安です。

ただし、道路幅・隣家との距離・工法(重機 or 手壊し)の判断によって変わるため、スケジュール確定には事前調査が必須です。 - 近隣トラブルやクレームが心配です…

-

防音・防塵シートや散水対策はもちろん、工事前の近隣挨拶が徹底されているかが最重要ポイントです。

事前説明を怠る業者ほどトラブルになりやすく、施主へ直接連絡が入るケースもあるため、“近隣対応に力を入れている業者”を選ぶことが安心につながります。 - 解体工事に補助金・助成金は使えますか?

-

はい。自治体によっては、老朽危険空き家・アスベスト除去・耐震改修のための解体などで補助金が活用できる場合があります。

ただし「条件に該当しないケース」や「事前申請をしていないと対象外になるケース」もあるため、必ず“着工前の段階”で確認することが重要です。 - 解体後の整地や登記も依頼できますか?

-

ほとんどの業者は整地・廃材処理・建物滅失登記(司法書士との連携)まで一括対応可能です。

むしろそこまで対応できる体制が整っている業者ほど、「最後まで責任を持つ」=信頼できる業者と判断できます。

建築業向けの管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

まとめ

解体工事は、建物を壊すだけではなく、土地の再活用や安全性の確保を目的に、法令や環境に配慮して行われる専門工事です。

費用や工期は構造・立地・付帯工事の有無で大きく変わるため、**“金額だけで判断しないこと”**が重要です。

事前調査〜法対応〜近隣配慮まで一貫対応できる業者を選べば、安心して進められます。

まずは正しい情報を把握し、信頼できるパートナー選びから始めましょう。

解体工事の基本に関連する記事はこちら

- 解体工事とは?工法や関連する法律・資格について解説!

- はつり工事とは?解体工事との違いや方法、注意点を徹底解説

- 解体工事の積算の方法とは?計算方法やポイントを徹底解説!

- 【建築業】解体工事向けの見積ソフト6選をご紹介!

- 解体工事で必要な資格とは?資格の種類や取得の手続きを解説

- 解体工事施工技士とは?資格の重要性や試験について徹底解説

- 解体工事の勘定科目や仕訳を解説!節税対策もご紹介

- 解体工事に契約書は必要?契約の流れや注意点を解説

解体工事で使われる用語に関する記事はこちら

"社内のデータを一元管理"工務店・リフォーム会社が選ぶ!