建設業は、長時間労働や休日が少ないなど、労働環境が悪いといわれている業界の1つです。

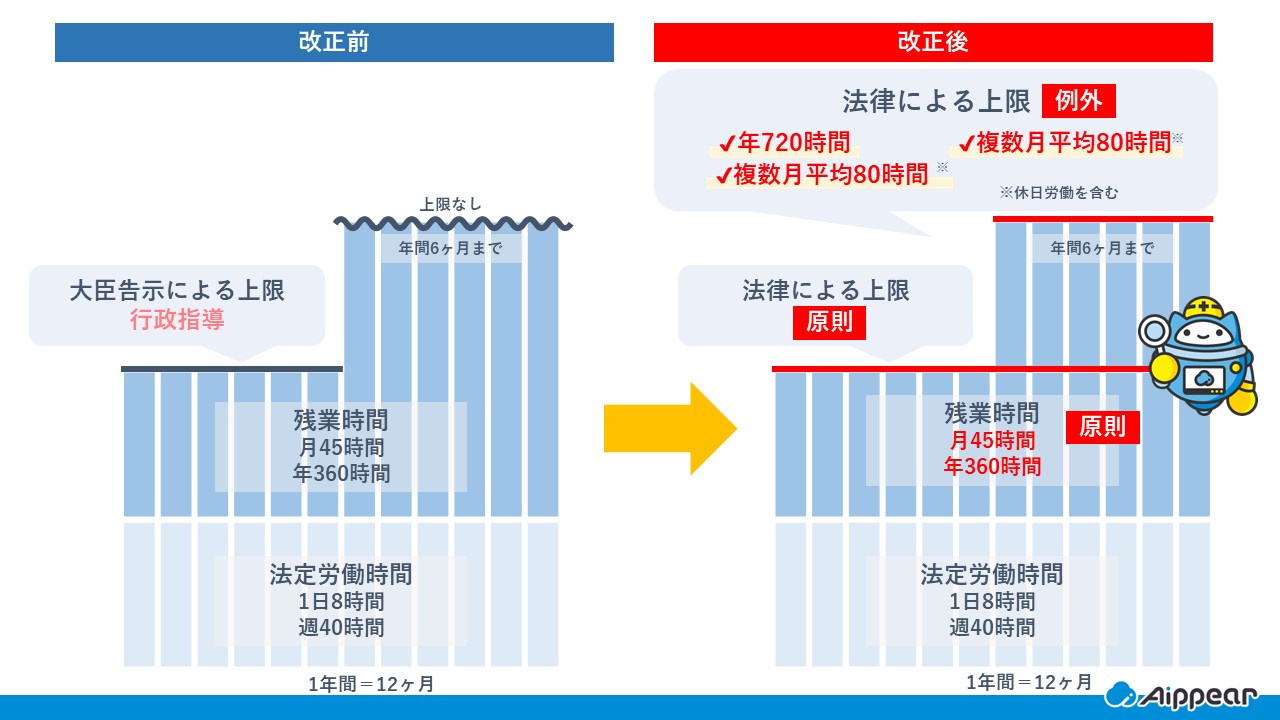

2019年4月に、労働基準法が改正され時間外労働の上限が定められました。

大企業は2019年、中小企業は2020年、建設業は業界特性等の理由から5年の猶予をもって2024年4月からの施行となります。

ここでは、この改正により36協定がどう変わるのかについて解説します。

時間削減・利益UP・情報共有ができる

効果を実感できる運用サポート!建築業向け管理システムならアイピア

アイピアではシステム導入の効果を実感していただけるよう丁寧な運用サポートを心がけております。

利益や業務効率化を体感したい方は、ぜひアイピアの無料デモ体験にお申込みください!

36協定とは

36(サブロク)協定とは従業員に法定労働時間をこえる残業をさせる場合に必ず事前に締結しなければならない「時間外・休日労働に関する協定届」のことを言います。

労働基準法36条に書かれている内容であるため36協定と呼ばれています。

労働基準法で労働時間は1日8時間および一週40時間と定められています。

この法定労働時間を超えて従業員に労働をさせる場合、会社側は労働組合や労働者の代表と協定を締結し労働基準監督署に届ける必要があります。

この36協定を締結することで月45時間、年360時間の時間外労働が可能になります。

36協定に関するページはこちら

建設業への時間外労働の上限適用

職種や業種によっては忙しい時期にこの法定労働時間を超えて働かなければならないことがあるかと思います。

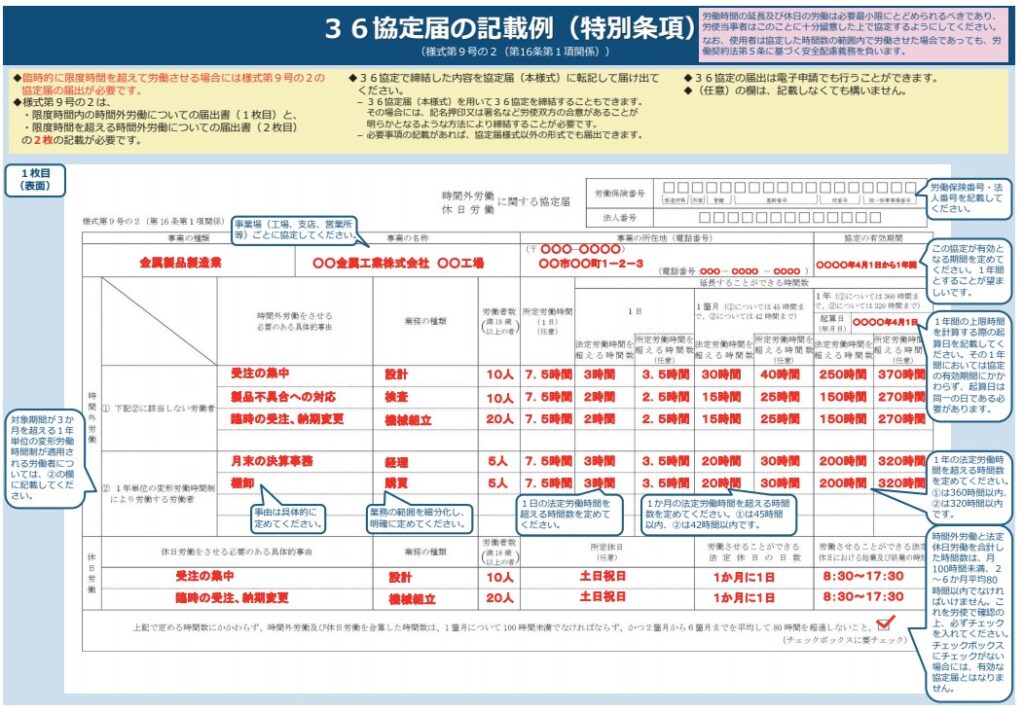

そんな時には「特別条項付きの36協定」を締結することができます。

特別条項の内容

- 時間外労働 720時間以内

- 時間外労働+休日労働 月100時間未満

- 時間外労働+休日労働 2~6か月の平均が80時間以内

- 時間外労働が月45時間を超えられるのは年6か月まで

労働生産性を向上させる方法に関連する記事はこちら

今までと何が変わるの?

今までは大臣告示によって36協定の時間外労働の上限が決められていました。

しかし特別条項36協定を結べば上限時間が設定されていないため年6か月までは実質残業し放題の状況が続いていたのです。

しかもこれらは行政指導の範囲であり法的な拘束はありませんでした。

規制を守らなかった場合の罰則

今回の法改正で時間外労働の上限が法律で定められ、違反すると罰則が科されるようになります。

- 6カ月以下の懲役または30万以下の罰金

- 厚生労働省から違反した企業名の発表(公表基準に該当した場合)

- 罰則の対象者は会社だけではなく、直接指示を下した上司にも科される

36協定の例外

例外として災害などの復旧・復興事業の場合には月100時間未満、2カ月から6カ月の平均で80時間の条件は適用しないとされています。

しかし、年720時間の時間外労働の決まりは守らなければならないので注意が必要です。

管理監督者は適用されない

管理監督者は、労働基準法における「労働時間」の規定が適用されていないため、36協定は適用されません。

36協定が適用されるのは、労働基準法32条「1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない」に該当する、管理監督者以外の労働者のことを指します。

管理監督者の判断方法

- 労働時間や休日等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容

- 重要な責任と権限を有していること

- 労働時間の規定になじまないような勤務態様

- 地位にふさわしい賃金や待遇

このような基準に満たしているものは、管理監督者であり36協定は適用されません。

ただし、深夜割増(22時~5時)は適用されます。

建設業の実態

2019年の法改正以前も36協定(時間外・休日労働に関する協定)の締結・届出義務は従前から全業種に適用されていましたが、大臣告示の「限度基準(月45時間・年360時間)」の適用除外業務として、建設業と運送業等が含まれていました

つまり、建設業と運送業等においては「月45時間以下の時間外労働」の制限は適用されていませんでした。

なぜならこれらの業種は天候に左右されやすく、忙しい時期には労働時間の上限を超えて働かなければならないことが多かったからです。

また建設業は元受けと下請けの関係上どうしても下請け業者が弱い立場になってしまうことは少なくありません。

納期に間に合わせるために残業が当たり前に行われてきたのが実態です。

建設業が大企業や中小企業とは違い5年の猶予を与えられているのもこういった背景があるからです。

政府は公共工事を週休2日にする取り組みを始めており、民間工事にも適正な工期設定や週休2日の休日確保を求めています。

勤怠管理に関する記事はこちら

36協定の届出書の作成ポイント

36協定届は、2021年4月1日から新様式に変更になりました(原則)。

また、建設業や運転業を含む特定業種においても2024年4月1日から適用されました。

36協定届 新様式はこちら

確認すべき項目

- 1日、1カ月、1年の時間外労働が36協定の上限時間を超えていないか

- 休日労働の時間と回数が36協定の上限を超えていないか

- 時間外労働と休日労働の時間が2~6か月の平均で80時間を超えていないか

特に最後の項目は注意が必要です。

36協定で時間外労働と休日労働の合計が100時間未満と定められていますが、毎月100時間ギリギリになってしまうと2~6か月の平均80時間はオーバーしてしまいます。

余裕をもって従業員の労働時間を把握しておきましょう。

36協定の協定書に関する記事はこちら

時間外労働の上限規制に関するQ&A

労働時間を管理する上で、用語の意味や労働時間の定義を知っておく必要があります。

時間外労働の上限における時間外労働と休日労働は別のもの?

労働基準法においては、時間外労働と休日労働は別のものとして取り扱います。

法定労働時間(1週40時間・1日8時間)を超えた労働時間を時間外労働といい、法定休日(1週1日または4週4日)に労働した時間を休日労働といいます。

月45時間・年360時間の36協定の限度時間は、時間外労働の上限時間のため、休日労働の時間は含まれません。

一方で、1か月の上限(月100時間未満)および2~6か月の上限(複数月平均80時間以内)は、時間外労働と休日労働を合計した労働時間の上限を指します。

移動時間や着替えの時間などは労働時間に含む?

移動時間や着替え、参加が義務付けられている研修などの安全教育、手待時間なども労働時間として含みます。

- 移動時間

- 着替えや作業準備の時間

- 安全教育などの時間

- 手待時間

労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間のことをいう。

引用元:厚生労働省労働基準局「建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A」

手待時間とは、夜間に重機を現場まで運び、工事が始まるまで現場で待機している時間など、使用者の指揮命令下にあり自由に動くことができない時間のことを指します。

なお、移動時間に関しては、移動中の業務の指示がなく、自由が保障されている場合は労働時間には含みません。

例えば、ただ現場に向かう移動に関しては通勤時間となりますが、会社の指示で待ち合わせをしてから現場に向かう場合は、待ち合わせをした時間から労働時間が始まったと考えられます。

建設業の2024年問題

2024年4月から、建設業においても36協定が適用されるため、様々な問題が起こると予想されています。

建設業の2024年問題では、「労働時間の上限規制」「同一労働同一賃金」「時間外割増賃金率引き上げ」が主に取り上げられます。

ここまで、36協定に関する労働時間の上限規制について解説してきましたが、上限規制以外の内容についても紹介していきます。

同一労働同一賃金

2021年から開始されている「同一労働同一賃金制度」が、2024年4月から建設業でも適用されます。

同じ職場の正規社員と非正規社員(短時間労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、同じ労働を行っている場合、基本給や手当などの待遇に差をつけることが禁止されます。

時間外労働の割増賃金率引き上げ

2023年4月からすでに開始されている制度です。

月60時間を超える時間外労働の賃金の割増率が25%から50%へ引き上げられました。

2024年問題の詳しい記事はこちら

新36協定の対策

では、2024年に開始される新36協定に向けて準備しておくべき3つのポイントをお伝えします。

新36協定の対策

- 工期の見直し

- 労働時間の管理を徹底

- システムやツールの活用

建設工期の見直し

新36協定に違反しないようにするためには、従業員の残業時間を削減する必要があります。

従業員の残業時間を削減するために、工期を見直す必要があります。

無理な工期を設定してしまうと、その工期までに工事を完成させなければいけないため、従業員の残業時間が増える可能性があるためです。

ただし、ただ工期を引き延ばせばいいというわけではありません。

自社だけでなく発注者にも納得の得られるような工期の設定を行いましょう。

労働時間の管理を徹底する

工事現場で働く従業員の労働時間を、徹底して管理することで新36協定の対策になります。

残業時間を労務担当者等が、1時間、1分単位で把握しておくことで月45時間以上の残業が発生しないようにコントロールすることができます。

そのため、新36協定の対策に向けて、企業が従業員の労働時間を徹底して管理することは大変重要になります。

デジタル化を進めよう

従業員の労働時間を正確に細かく記録しなければならくなると、紙媒体で管理していくことことは難しくなります。

今だからこそインターネットやスマホから簡単に時間管理できるアプリやシステムを取り入れてみてはどうですか。

アプリやシステムを使うと、場所や時間を選ばず業務管理ができます。

導入すると、事務作業のためにわざわざ出勤することはもうありません。

建築業のIT化に関連する記事はこちら

36協定に関するよくある質問

- 管理監督者に36協定は関係ないのですか?

-

管理監督者は労基法41条2号により労働時間等の規制の適用除外で、36協定の枠組み外ですが、深夜割増の支払い義務は残ります。役職名のみで判断せず、職務内容・権限・勤務態様・待遇から総合的に該当性を判断します。

- 企業名は必ず公表されますか?

-

一律ではありません。 厚労省は重大・悪質な違反等に関し基準に該当する場合に限り企業名を公表する運用です。

- 36協定を締結していない場合、どうなりますか?

-

36協定を締結していない状態で従業員に時間外労働をさせると、違法な残業になります。労働基準監督署から是正指導を受けたり、企業名が公表されるリスクもあります。最悪の場合、刑事罰(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される可能性があります。

- 特別条項付き36協定は、必ず締結しなければなりませんか?

-

必須ではありません。繁忙期などどうしても通常の上限(45時間/月・360時間/年)を超える可能性がある場合にのみ必要です。繁忙期がほとんどない事業所であれば、通常の36協定だけで足ります。

- 建設業の36協定は2024年4月から義務化されますが、それ以前に準備しておくべきことは?

-

労働時間の実態把握、勤怠管理システムの導入、工期の見直しが重要です。特に建設業では現場によって労働時間が変動しやすいため、まずは自社の「労働時間の見える化」から始めることが推奨されます。

36協定の対策にも!建築業向けの管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

まとめ

36協定が改正されたことにより、2024年から建設業界の労働環境も変わっていくでしょう。

しかし、現場への移動や現場によって労働時間が異なるなど、完璧に適用するにはまだまだ課題は残されています。

時間外労働の規定を違反してしまうと、罰則もあります。

社員一人一人の勤怠管理をしっかりと行っていくことで、36協定の改正にも対応できるでしょう。

建設業界でも、業務のIT化が進んでいます。

業務をシステム上で行うことで、コストを削減できるうえに効率的に業務ができます。

ぜひこの際に、業務管理システムの導入を検討してみてください。

建設・建築業界の法律・制度に関する記事

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!