建築基準法は、建物の安全性や防災性、衛生を守るために定められた日本の基本法です。

住宅やビル、公共施設など、すべての建築物はこの法律に基づき設計・施工され、確認申請を通らなければ着工できません。

しかし建築基準法は、細かな規則があり、建築業で働く人々でも理解するのは難しいものです。

そこで今回は、建築基準法の概要をご紹介します。

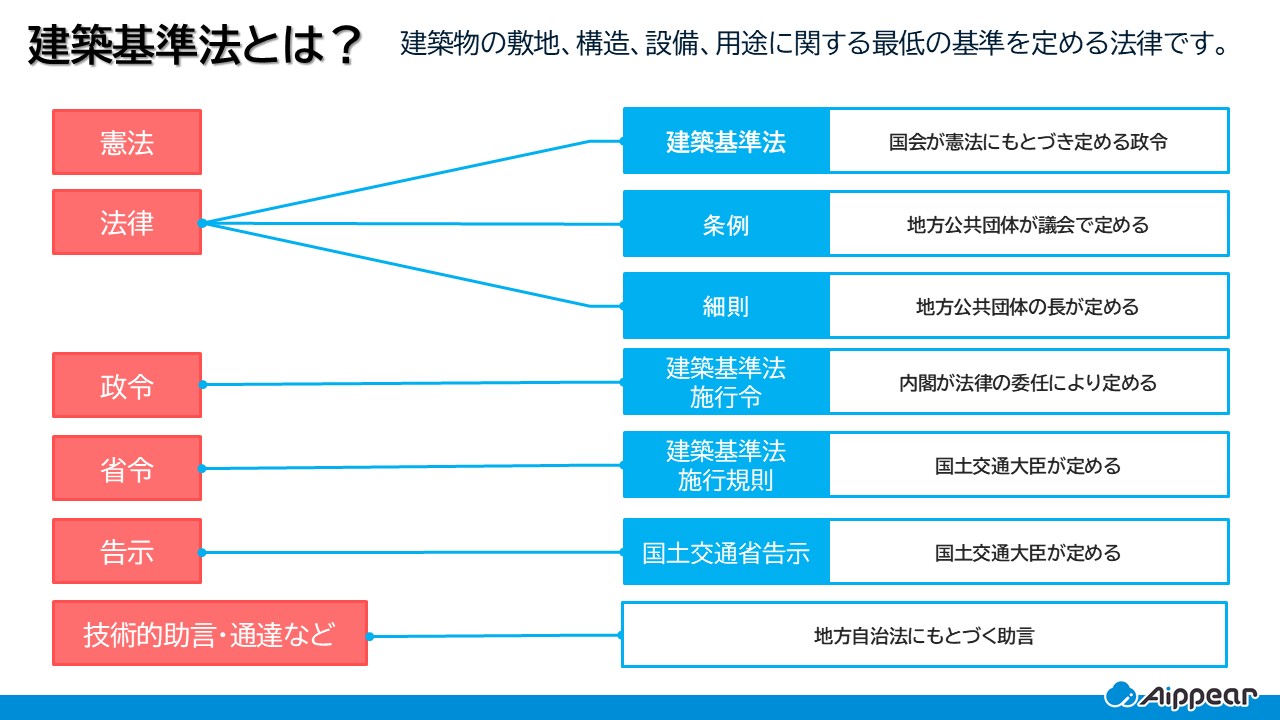

建築基準法とは

建築基準法とは、建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低の基準を定める法律です。

建築物は、建築基準法・建築基準法施行令・建築基準法施行規則・関係告示の基準に従って建てられます。

その大本となるのが建築基準法です。

建築基準法の第一章総則には以下のような記載があります。

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

建築基準法 | e-Gov 法令検索

つまり、建築基準法は、建築物の最低の基準を定めています。

またこの基準には二つの「施工するための最低基準」「機能としての最低基準」の二つがあります。

具体的に見ていきましょう。

建築基準法に関するサイト

施工するための最低基準

建築基準法は、建物を「建ててもよい状態」にするための最低条件を定めます。

敷地が法定の道路に接しているか、用途や高さ・建ぺい率・容積率が地域の計画に合うか、構造・防火・避難・衛生などの要件を満たすか──これらを満たさない計画は確認が下りず着工できません。

私権(建築の自由)を公共の福祉の観点で必要最小限に制限する基準です。

機能としての最低基準

完成した建物が「安全・衛生・快適・防災」の面で最低限の性能を発揮し続けるための基準です。

地震や風に耐える構造耐力、火災時の区画・排煙・避難経路、採光・換気・給排水・断熱など、利用者の生命・健康・財産を守るための性能要件を定めます。

地域や用途に応じた水準で、過不足なく“最低限守るべき品質”を担保します。

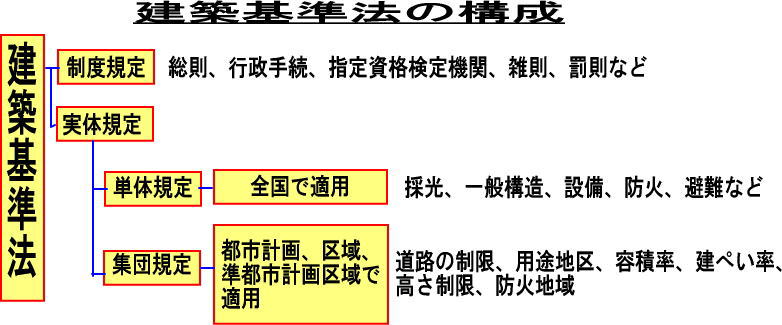

建築基準法の実体規定とは?

実体規定とは、建築物という実体のあるものに対しての規定となり、建築物とその敷地について避難、安全、衛生などについて定めた規定のことです。

多種多様の規定があり細分化されていますが、実体規定は「単体規定」と「集団規定」から構成されています。

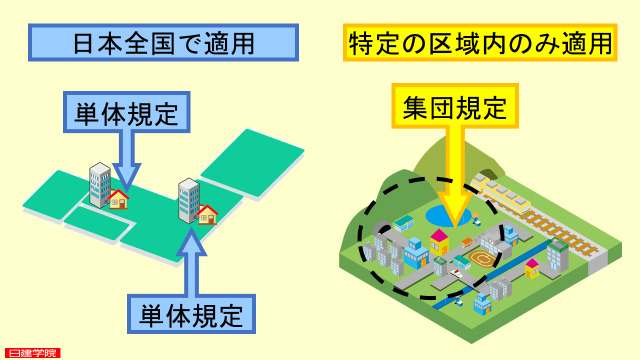

単体規定

単体規定は、建物そのものの構造や耐性、防火耐性や避難設備、衛生設備等の安全性など、性能に関する基準が定められています。

単体規定は第2章で定められ、日本国内のすべての地域に適用されます。

建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備

建築物及び建築物の建てられている敷地が、他の建築物や敷地に依存することなく、そのまま単体で恒久的に安全・機能的に保つことができるよう、必要で最低限度の構造が規定されています。

安全に関しては、大きく分けて建築物とその利用者についての規定があります。

建築物について

自然災害(地震・雷・台風等々)から建築物を守るために定められているもの

- 構造耐力

- 構造仕様

人命や財産について

利用者や居住者の健康を快適に保つために定められているもの

- 採光

- 換気設備

- 居住空間の居室の窓の大きさ-建物の用途ごとに規定

- トイレ 伝染病の防止や予防のため

- 防火

- 耐震基準

- 屋根

- 外壁

- 電気設備

- 避難経路 災害時に安全に避難するための

- 避難階段等の構造

- 排煙設備 建築物の規模や用途に応じて、出火時に発生する煙の吸引を抑え、避難路への視界を確保するため

- 防火区画 火災時に同一建物の類焼を防ぐ

- 非常用エレベーター 高層建築物について

- 防災救助用設備等 利用者の避難と消防活動に用いるため

集団規定

集団規定とは、建物そのものではなく、建築物が集まって形作られる市街地の環境整備等を目的とする規定を言います。

集団規定は、「良好な市街地環境を確保するための規定」とされており、単体規定と異なり、原則として、都市計画区域内、準都市計画区域内で適用されるものです。

集団規定に当てはまるものは、敷地と道路に関する基準や、建蔽率(建ぺい率)、容積率、高さ制限、各種斜線制限、防火地域などがあります。

制度規定

制度規定とは「実体規定」の効力を保持するための規定です。

建築基準法の目的の他、用語の意味、手続き、罰則などが規定されています。

また「実体規定」が守られているかを検査するための、確認申請、中間検査、完了検査などの手続きの規定もなされています。

その上で、その手続きを取るための組織や行政庁の仕組みなども規定されています。

その他、罰則・違反建築物の措置・建築審査会などについても規定が設けられています。

制度規定は「実体規定」以外の建築基準法に関する総括的規定の意味を持っていますから「総括的規定」とも呼ばれています。

住宅を建てる場合の関連規定

住宅を建てる場合は、いくつかの関連規定があります。

ここでは、下記の5つをご紹介します。

- 用途地域

- 建ぺい率・容積率・高さ制限

- 敷地の接道義務

- 防火地域・準防火地域

- 確認検査

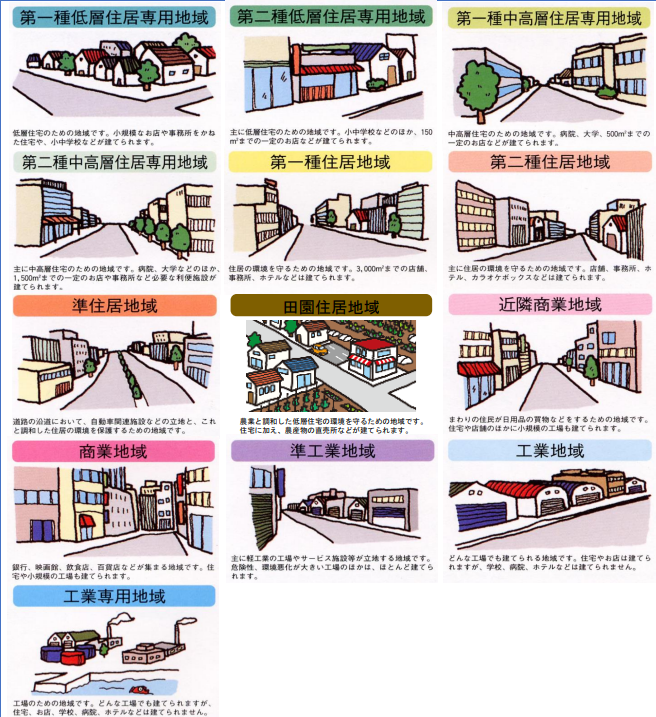

用途地域

都市計画法に基づき、住居の環境保護のためその地域に建築できる建築物を制限しています。

都市計画区域内に13種の用途地域を定めています。

- 第一種低層住居専用地域

- 第二種低層住居専用地域

- 第一種中高層住居専用地域

- 第二種中高層住居専用地域

- 第一種住居地域

- 第二種住居地域

- 準住居地域

- 田園住居地域

- 近隣商業地域

- 商業地域

- 準工業地域

- 工業地域

- 工業専用地域

上記は、住居系地域・商業系地域・工業系地域の3つに分けることができます。

また、それぞれの用途地域の制限は以下の通りです。

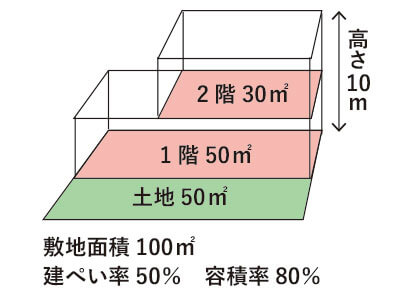

建ぺい率・容積率・高さ制限

「建ぺい率」は、土地に対する建物が占める割合を指します。「容積率」は、建物の床面積と土地の割合を指します。「高さ制限」とはその言葉通り、建てられる建物の高さを規定したものです。それぞれ上限は、用途地域や敷地が道路に面する幅などにより細かい基準が定められています。

敷地の接道義務

建築基準法43条により、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接する敷地が必要です(道路の定義は同法42条)。

この場合の「道路」とは「建築基準法で認められた道路」になります。

これらを満たしていないと、建物を建てられる面積が制限されたり、新たに建物を立てることができなくなります。

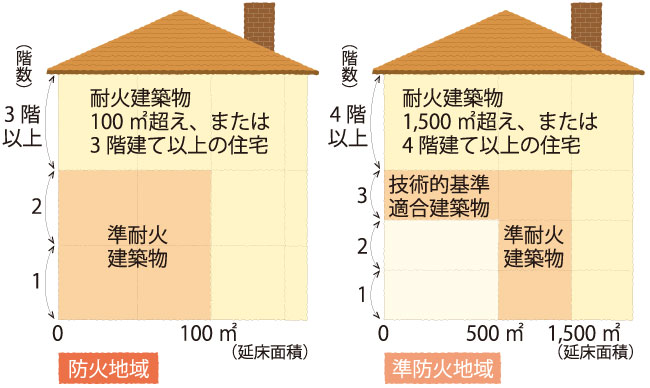

防火地域・準防火地域

防火地域・準防火地域は都市計画法9条で定義される『地域地区』の一つ(同条の項で規定)で、都市計画により指定されます。

戸建てが密集している住宅地域で、火災が起こった場合に燃え広がらないように、建物の健在や構造の耐火性が定められています。

都市計画法9条に関するページはこちら

確認検査

建物を建てる前に、建築基準法やその地域の都市計画法を遵守しているかを検査するのが「建築確認」です。建物が建ってから、申請通りに建てられているか検査する「完了検査」が行われます。

工事の途中に「中間検査」が入る場合もあります。

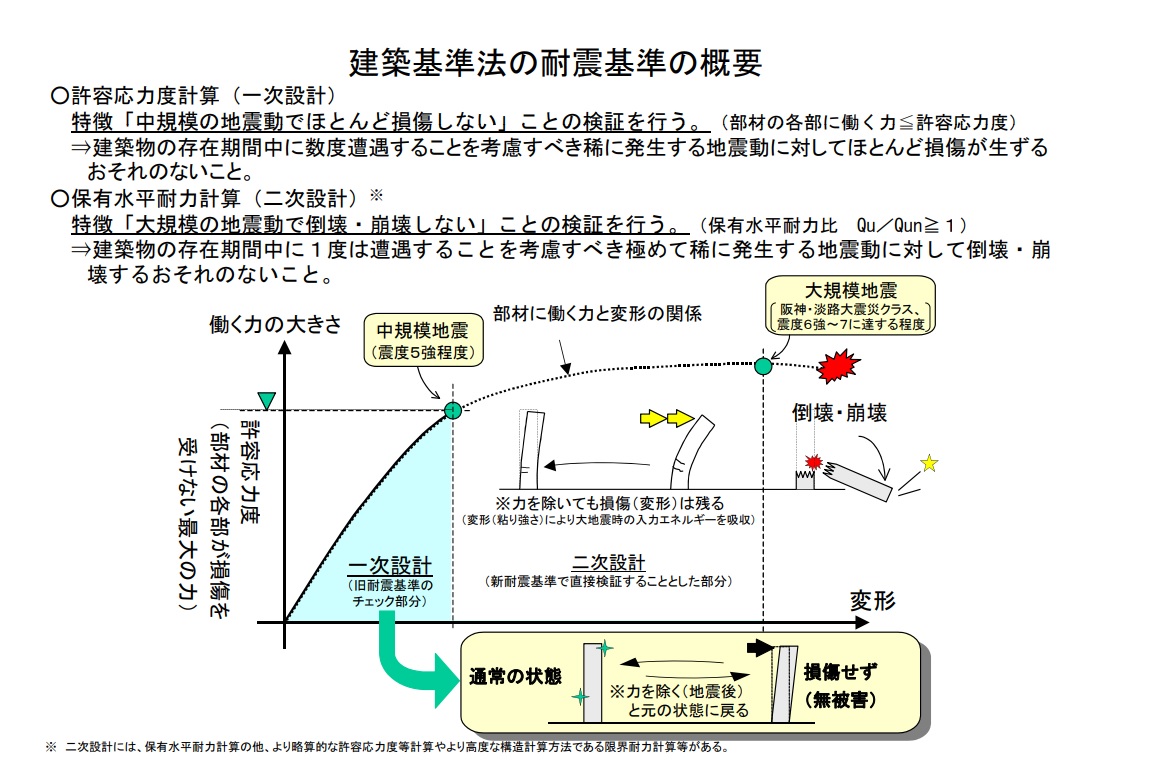

耐震について

旧耐震基準と新耐震基準の違いはどこにあるのでしょうか?

旧耐震基準とは1950年〜1981年まで適用された耐震基準を指します。

新耐震基準は1981年6月1日施行の施行令改正以降に適用され、大地震時の人命保護を重視し、震度6強~7相当の地震動を想定しています。

耐火について

建築基準法では、建物の主要構造をなす部分、すなわち柱、梁、床、屋根、壁、階段などを耐火性のある建材で作ることが義務づけられています。

建築物が火に包まれても、利用者が避難するまでの間倒壊をせずに、性能を維持できることや近隣への延焼を防ぐことが目的です。

注文住宅よりもマンションや公共の建築物や商業施設など、大規模な建築物に適用されるケースが多くなります。

耐火・準耐火の要求は規模だけでなく、立地(防火地域・準防火地域)や用途等で法的に義務づけられています(例:防火地域では3階以上または延べ100㎡超は耐火建築物等)。

防災対策に関する記事はこちら

特定行政庁について

建築基準法における「特定行政庁」とは、建築主事を置く地方公共団体およびその長を指します。

政令で指定された人口25万人以上の市は、必ず建築主事を置き、その長の指揮監督のもとで建築確認などの事務を行う必要があります。

なお、人口25万人未満の自治体でも建築主事を置いている場合があり、その際はその自治体が特定行政庁となります。

一方、建築主事を置かない自治体では、都道府県知事が特定行政庁の役割を担います。

条例について

条例を定めているのは地方自治団体の議会のため、その地域ならではの規定があるということになります。

例えば京都市の条例ですが、景観を保護するために市内全域で派手な看板が禁止されています。目立つ赤を基調にした看板や原色の割合の多い看板は許可が出ません。

そのため、全国チェーンの派手な看板も、京都ではオリジナルなものを掲げています。

こちらが全国で使用されている鳥貴族の看板です。

こちらが京都の鳥貴族の看板です。

細則について

細則については、地方自治団体の長が定めていますから、これも地域的なものが多くなります。

建築基準関係規定について

「『建築基準関係規定』は、建築基準法6条および施行令9条等で定義され、消防法・屋外広告物法・港湾法・高圧ガス保安法・ガス事業法・駐車場法・水道法・下水道法・宅地造成及び特定盛土等規制法・流通業務市街地の整備に関する法律・液化石油ガス法・都市計画法など、政令で定める他法令が含まれます。

この章では、主な関連法令16項目について確認しましょう。

消防法

火災による被害を最小限に抑え、人の命や財産を守るため、消防設備の設置や点検が義務付けられています。

屋外広告物法

屋外広告物の表示や掲載する物件の設置・維持、並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めています。良好な景観や風致の維持にも寄与します。

港湾法

港湾の整備と適正な運営を行い、航路の開発や保全を目的としています。 港湾計画、湾岸局、湾岸管理者としての地方公共団体、港湾区域および臨港地区、港湾工事の費用や開発保全航路などを定めています。

高圧ガス保安法

高圧ガスによる災害を防止するため、製造、貯蔵、販売、輸入、移動、消費、廃棄等を規制しています。民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスに関する活動を促進し、公共の安全を確保することを目的としています。

ガス事業法

ガス事業について定められています。

駐車場法

都市における自動車の駐車施設の整備に関する規定を定めています。主な駐車場整備地区内の道路の路面に路上駐車場、路面外に路外駐車場を設けることができます。

水道法

水道事業について定められています。

下水道法

下水道の整備を行い、都市の健全な公衆衛生の向上、及び公共用水域の水質保全を図るために定めてられています。

宅地造成等規制法

がけ崩れや土砂災害等が起こり得る、区域内の宅地造成工事について、災害防止のために必要な規定を定めています。

造成工事に関する記事はこちら

流通業務市街地の整備に関する法律

流通機能の向上と道路交通の円滑化を図るための規定です。流通業務施設を適度に分散・再配置し、交通混雑の緩和を図ります。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制しています。また、液化石油ガスによる災害を防止や、取引を適正に保つなどを目的としています。

都市計画法

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るのを目的としています。都市計画の決定、変更、事業の認可・施行等を規定しています。

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法

伊丹空港の開港後、空港周辺の宅地開発が進み人口が増加したことで騒音訴訟が大問題となったことを受け、成田空港の空港周辺で宅地開発が進まないよう住宅等の建築制限等を行うことを目的としています。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律

自転車の安全利用の促進、自転車等の駐車に関する法律です。

浄化槽法

浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造についての規制を設け、浄化槽工事業者の登録制度や許可制度の整備を規定しています。

また、浄化槽設備士や浄化槽管理士の資格を定め、公共用水域等の水質を管理し、浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図ることで、生活環境の保全や公衆衛生の向上を目的としています。

特定都市河川浸水被害対策法

特定の都市河川の流域浸の水被害対策を定めています。また、特定都市河川の指定も行っています。

建築業向けの管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

まとめ

建築基準法は、建築物の安全性・防災性・衛生を確保するために設けられた最低限の基準です。

施工前には確認申請を通す必要があり、基準を満たさなければ着工できません。これは、建築に携わるすべての人にとって避けて通れない要件です。

また、法律の規定は建築士や施工業者だけでなく、施主にとっても大きな意味を持ちます。建築基準法を理解することは、安全で快適な住環境を実現する第一歩となるでしょう。

建設・建築業界の法律・制度に関する記事

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!