営業の属人化は営業成績のばらつきや能力の差を生む原因になります。

確かに営業に向いている人と向いていない人はいますが、ほぼすべての人はある一定のところまでは教育で伸ばすことができます。

しかし、手法や知識、ノウハウが属人化している状態だと営業の能力に依存してきます。

もしくは、教育する先輩によって伸びたり伸びなかったりします。

社内で売れる営業の手法やノウハウを共有することで、「売れない営業」が「売れる営業」に変わります。

それでは、営業の属人化を解消して営業全員が売れる営業になる方法について見ていきましょう。

営業の属人化とは

営業の属人化とは簡単に言うと「各営業担当が独自のノウハウややり方をもっていて、その人にしかやり方がわからない状態」です。

もう少し掘り下げていくと、営業担当者によって使っている商談資料が違っていたり、アプローチの仕方が違っていたりすることがあります。

例えば営業担当者が3名いて下記の状態だった場合、

営業Aは商談後にサンキューレター(お礼の手紙)を送っている(契約率60%)

営業Bは商談後にサンキューメール(お礼のメール)をしている(契約率40%)

営業Cは特に何もしていない(契約率20%)

サンキューレターを送った方がいいですよね。

ちょっと大げさに書きましたが、ここまで分かりやすくないですが、営業方法が共有されていない企業では起こっている状態です。

ちょっとしたノウハウやコツ、経験やモチベーションなど様々な条件で、契約がキャンセルになることもあります。

属人化に関する記事はこちら

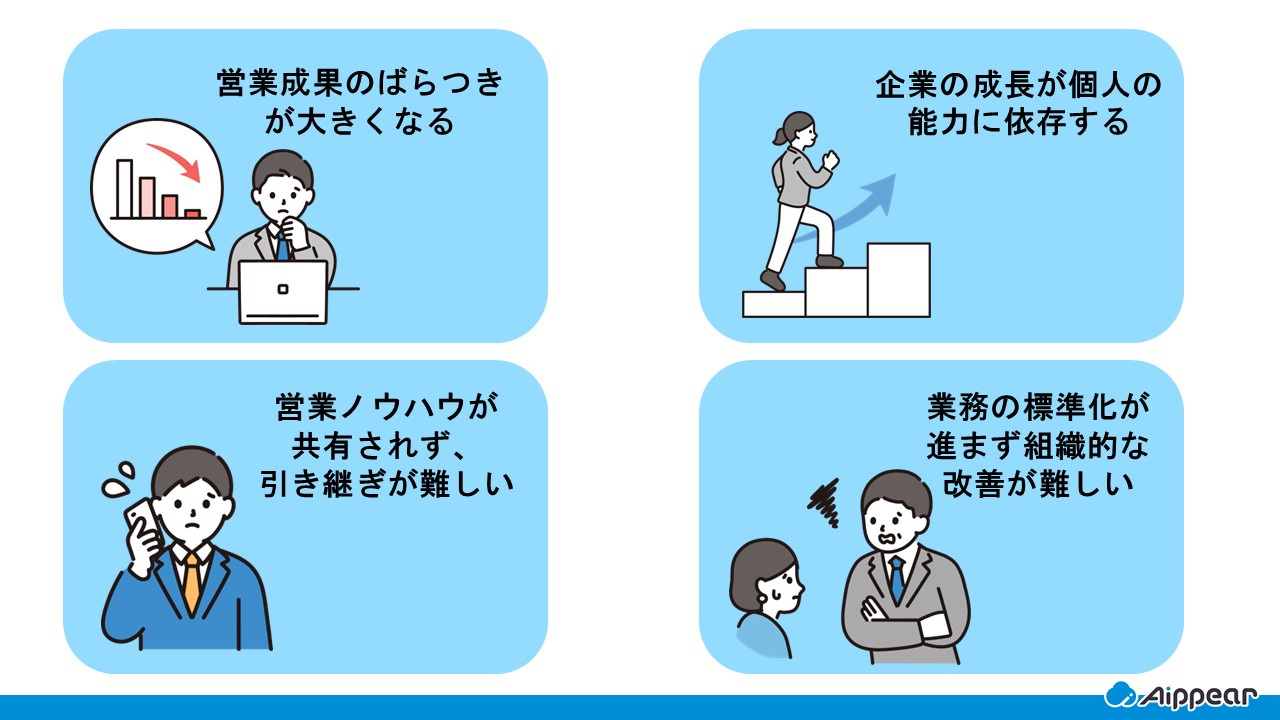

営業の属人化による問題点

営業の属人化が発生することで起こる問題点は以下の通りです。

- 営業成果のばらつきが大きくなる

- 企業の成長が個人の能力に依存する

- 営業ノウハウが共有されず、引き継ぎが難しい

- 業務の標準化が進まず、組織的な改善が難しい

順にみていきましょう。

営業成果のばらつきが大きくなる

営業の属人化が進むと、営業担当者ごとにスキルの差が生じ、売上や成約率に大きなばらつきが発生します。

これにより、組織全体としての売上予測が難しくなり、安定した成長を実現するのが困難になります。

企業の成長が個人の能力に依存する

特定の営業担当者が優れた成績を収めている場合、その担当者の手腕に依存する形で売上が成り立つことになります。しかし、組織としての営業力が向上しないため、新たな営業担当者が同様の成果を上げるのは困難になります。

営業ノウハウが共有されず、引き継ぎが難しい

営業担当者が自身の経験や手法を属人的に活用している場合、ノウハウが組織全体に共有されません。

そのため、新人営業担当者の育成や、異動・退職に伴う引き継ぎがスムーズに行われず、結果として売上低下につながる可能性があります。

業務の標準化が進まず、組織的な改善が難しい

営業活動の属人化が進むと、企業全体の営業プロセスが統一されず、業務の標準化が進みません。

そのため、組織全体でPDCAサイクルを回し、営業手法を継続的に改善することが困難になります。

営業の属人化が起こる原因

ではなぜ営業の属人化は起こるのでしょうか?理由を見ていけば解決方法がわかるかもしれません。

営業が属人化になる原因について見ていきましょう。

そもそも共有するという意識がない

企業として営業のノウハウという意識がなく、「営業は契約をとってきたらいい」や「ほかの人より契約数や売上が良いと評価される」という考えだと自然と営業は属人化します。

競争意識は重要です。ですが、意識させすぎると属人化していきます。

企業としては個人ではなく営業部門として契約数や売上を最大化させることが重要です。

マネージャーが見ていない

営業会議などで、上がってきた数字に対してマネージャーが指示を出します。

例えば、「契約率が落ちていた場合は、接触頻度を増やそう」と指示を出したとします。

そして、指示を出しただけで次の報告まで営業担当者が指示通りに行動をしているかを見ていない場合があります。

これでは、各営業担当者でやり方が変わってきますし、本当に適切な方法で接触頻度を増やしたのかも判断できません。

営業担当者は自分がやりやすい方法で営業活動を行ってしまいます。

営業は隠したがるもの

情報を共有すると成果が共有されるので良い反面、ミスも共有されてしまいます。

ミスは隠したくなるものです。

隠したくなる気持ちはわかりますが、隠されると客観的な評価ができなくなるばかりか、ミスの対応の遅れや会社の信用を損なう場合があります。

最終的にはお客様にご迷惑をお掛けすることにもなりかねません。

また、ミスも情報共有することで、他の営業担当者も同じ失敗を予防することができます。

営業の属人化を解決するには

属人化は良い風に言えば出来る社員なのですが、企業としては、人に依存してしまうので、「退職されると困る」や「強く指導しづらい」など弊害も出てきます。

では、どのようにすれば属人化を解消し、チーム内で情報共有ができるようになるでしょうか?

ポイントを2つご紹介いたします。

企業として情報共有をする文化を作る

まずは、企業の方針として情報共有をすることを発信していきましょう。

営業部門だけや一部のところだけではなく、企業全体の方針として発信することが重要です。

そうすることで、社内でお互いが「情報共有をしよう」と声を掛け合う形になります。

また、できていなければきちんと注意することもできます。

情報共有をするようにしましょう。

と伝えても今までやってこなかったことなので、すぐにできるものではありません。

情報共有をするメリットを伝えたり、日々の業務中にフロートして情報共有できる仕組みを作るでも構いません。

繰り返し伝えていくことで徐々に意識が変わり、行動が変わってきます。

情報を共有する便利なツールもあるので、活用するのもよいでしょう。

情報共有に関する記事はこちら

管理するデータを決める

では、情報を共有しましょう。となった時に「何の情報を共有するか」を決める必要があります。

普段業務をする中で扱っている情報は膨大で、際限なく増えていきます。

必ずしもすべての情報を共有する必要もありませんので、最初は必要最低限の情報から漏れない・抜けないことを意識して共有するようにしましょう。

営業の組織であれば、以下の情報・データを網羅できるようにしておくといいでしょう。

共有しておきたい情報

- 顧客情報

- 案件情報

- 営業進捗情報

- 行動情報

営業の属人化解消の成功事例

営業の属人化解消は、多くの企業が取り組んでいる課題です。ここでは、具体的な事例をいくつかご紹介します。

事例1:SFAの導入による情報共有の徹底

IT企業では、営業担当者ごとに顧客情報や商談履歴がバラバラに管理されており、属人化が深刻な問題となっていました。そこで、SFAシステムを導入し、全ての営業活動データを一元管理する仕組みを構築しました。

効果

- 顧客情報の一元化により、どの担当者がどの顧客を担当しているかが明確になり、情報共有が円滑になった。

- 商談履歴を分析することで、成功事例や失敗事例を共有し、営業スキルの向上に繋げた。

- 新人社員でも、先輩社員の成功事例を参考に、効率的に営業活動を進められるようになった。

事例2:営業プロセス標準化とマニュアル作成によるノウハウの共有

製造業では、ベテラン営業社員の退職に伴い、ノウハウが失われ、営業成績が低下する事態が発生しました。そこで、営業プロセスを標準化し、詳細なマニュアルを作成しました。

効果

- 営業活動の全プロセスが可視化され、新人社員でもスムーズに業務を遂行できるようになった。

- ベテラン社員の経験やノウハウがマニュアルに落とし込まれ、組織全体のスキルレベルが向上した。

- 顧客対応の品質が安定し、顧客満足度が向上した。

事例3:営業目標の設定と定期的な進捗報告によるモチベーションの向上

サービス業では、各営業担当者が各自の目標を設定し、週1回の営業会議で進捗を報告する仕組みを導入しました。

効果

- 各担当者が自分の目標達成に向けて主体的に行動するようになった。

- チーム全体で目標達成に向けて協力し合う意識が醸成された。

- 定期的な進捗報告により、問題点や改善点が早期に発見され、迅速な対応が可能になった。

事例4:営業研修の充実とOJTの強化による人材育成

金融機関では、入社後のOJTプログラムを強化し、経験豊富なベテラン社員が新人社員にマンツーマンで指導する体制を構築しました。

効果

- 新人社員が早くから実務に携わり、実践的なスキルを習得できるようになった。

- ベテラン社員の指導力向上にも繋がり、組織全体のレベルアップに貢献した。

- 定期的な営業研修を実施することで、最新の知識やスキルを習得し、変化に対応できる人材育成を実現した。

建築業向けの管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

まとめ

今回は、営業の属人化を解消して売れる営業組織になる方法についてご紹介しました。

営業は一人で頑張っていては属人化してしまいますが、営業部全体で共有することで、安定した売上を上げ続けられる組織になります。

会社全体の方針として営業方法を可視化し、属人化しないような取り組みを行っていきましょう。

業務改善を進めるポイントはこちら

- 業務改善の効果的な進め方!ポイントやフレームワークを徹底解説

- 業務改善を効率的に進めるポイントとは?

- 施工管理の効率化手法とは?メリットとポイントも解説!

- 【超初級】業務改善報告書の基本的な書き方とは?テンプレート例つき

- 【最新版】業務改善助成金とは?簡単な申請方法から注意点まで

- 業務効率化とは?具体策と進める際のポイントを解説

- 業務効率化とは?具体策と進める際のポイントを解説

ツールを使った業務改善ならこちら

36協定に関する記事はこちら

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!