時間削減・利益UP・情報共有ができる

効果を実感できる運用サポート!建築業向け管理システムならアイピア

アイピアではシステム導入の効果を実感していただけるよう丁寧な運用サポートを心がけております。

利益や業務効率化を体感したい方は、ぜひアイピアの無料デモ体験にお申込みください!

働くうえでの労働条件の基準を定めた労働基準法は、労働者を守るために重要な役割を果たします。

この記事では、労働基準法について、その目的や対象、具体的な内容や押さえるべきポイントについて、分かりやすく解説していきます。

また2019年の改正に伴う変更点や、建設業がどう変わるべきかについてもご説明していきます。

労働基準法とは

労働基準法とは、全ての労働者の雇用を守るために労働条件の最低基準を定めた法律です。

労基法と略されることもあります。

ここでは労基法について、法制定の目的やその対象についてご説明していきます。

労基法の目的

労働基準法の一番の目的は、労働者の持つ生存権を保障することにあります。

労働基準法第1条では、労働条件の原則を以下のように示しています。

第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない

基本的に、雇用する立場にある雇用者と、雇用者に雇用される立場である労働者は、民法で対等な立場にあると定められていても、雇用者側がより優位な立場に置かれやすいです。

そのため、労働者側が不利な契約を迫られたり、不当な労働条件の下で雇用者に搾取されないよう規定を定める必要があります。

このように、労働者が搾取されず、人としての生活を保障するために制定されたのが、労働基準法です。

労基法の対象

労基法が適用される対象者は、日本国内で労働者として働くすべての人です。

ここで言う「労働者」とは、事業所もしくは事務所に使用され、賃金を支払われる人のことを示しており、職業の種類は問いません。

契約社員や派遣社員、パートやアルバイトも、もちろん対象となります。

CHECK! 外国人労働者

日本で働く外国人労働者についても同様に、労基法は適用されます。

労働者の国籍や身分を問わず、国籍、性別、年齢などによる差別やそれに基づく強制労働を防ぐものとしても、労基法は機能しています。

また、雇用保険法についても、外国人労働者も原則として、国籍のいかんを問わず被保険者として取り扱われます。

社会保険に関する記事はこちら

CHECK! 適用の対象外となる場合

実は、労基法の適用の対象外となる場合があります。

それは、フリーランスとして働く人びとのことです。

フリーランスで働く場合は、業務委託や請負といった形で働くことになるため、上記で示したような労働者の定義には当てはまりません。

そのため、フリーランスだと労基法に基づく保護を受けることができないのです。

ただ、事業者との従属関係が認められる場合には、労働者とみなされ保護の対象とされるケースもあります。

工事請負契約書に関する記事はこちら

労働基準法の内容

それでは、労働基準法が定める内容について、詳しく見ていきましょう。

ここでは、基本的な労基法の内容と、特に押さえておくべき4つのポイントについて解説していきます。

基本の労基法の内容

労働基準法は、労使間での労働契約に関する規約を定めた法律です。

その内容は、雇用契約から労働時間、賃金、就業規則、書類の保存まで多岐にわたります。

ここでは、その中でも以下の基本的な内容に焦点を当て、ご説明していきます。

- 労働契約の明示

- 賃金の支払い

- 労働時間・休日・休暇

- 就業規則

- 解雇の制限

労働契約の明示

まず重要なのが、第15条で定められている労働条件の明示です。

使用者(雇用する事業者側)は、労働者と労働契約を締結する際に、

- 契約期間・更新時期

- 就労場所

- 就労内容

- 勤務時間・休憩時間・残業の有無・休日など

- 賃金の締め日、支払日、支払方法

- 退職の際の規定

といった基本的な労働条件を、事前に書面にて明示することが義務付けられています。

提示された労働条件が事実と異なる場合は、労働者は即時に契約の解除をすることが認められています。

賃金支払い

第24条では賃金支払いについて定められており、賃金支払いの5原則と呼ばれています。

賃金支払い5原則とは、以下の4つを指しています。

- 通貨支払の原則

原則は現金支払い。

労働者の同意を得た場合、銀行振り込みも可能。 - 直接払いの原則

労働者本人に向けて、直接支払う。 - 全額払いの原則

強制的な一部の天引きなどは禁止し、全額支払う。

所得税などの控除は認められている。 - 毎月1回以上

毎月1回以上支払う。 - 一定期日支払の原則

定められた一定の期日に支払う。

このように、労働者に対する賃金の支払いに関する規定が、ここでは定められています。

賃金の支払いに関する詳しいページはこちら

賃上げに関する記事はこちら

労働時間・休日・休暇

労働時間(第32条)、休日(第35条)、年次有給休暇(第39条)も、労基法を扱うにあたって把握しておくべき項目です。

労働時間に関しては、労働時間の原則というものが決められており、

- 労働者への休憩時間を除いた1週間につき40時間を超えた労働の禁止

- 労働者への1週間の各日における休憩時間を除いた1日8時間以上の労働の禁止

上記のような長時間の労働の禁止が規定されています。

また、休日に関しても、毎週最低1回、4週間を通じて4日以上の休日が労働者に与えられることが定められています。

就業規則

10名以上の従業員を常時雇用している使用者は、第89条によって就業規則の作成および提出が義務付けられています。

就業規則とは、労働をするうえで守るべき事柄を定めたものです。

就業規則を作成または変更する際には、労働者代表の意見を聞き、その意見書の提出も同時に求められています。

解雇の制限

雇用者が労働者を解雇する際の制限は、第19条1項に定められています。

具体的には以下の2つの期間は解雇が禁止されています。

- 業務上の怪我や病気の治療の為の休業期間とその後30日間

- 女性社員の産前産後の休業期間とその後30日間

押さえておくべき労基法の4つのポイント

労基法で定められている、基本的な項目について確認してきました。

以下では、数ある労基法の項目の内、押さえておくべき4つのポイントをご紹介していきます。

労基法の4つのポイント

- 36協定の締結

- 時間外・休日・深夜労働の割増賃金

- 従業員の妊娠・出産に関する制度

- 退職・解雇に関して

36協定の締結

労働時間は、先ほど確認したように第32条において、原則週40時間・1日8時間とされています。

しかし、第36条で示される「時間外・休日労働に関する協定届」(以下、36協定)と呼ばれる労働協定を締結した場合は、協定の範囲内での労働時間の超過、休日出勤が認められます。

どれだけ臨時的かつ特別な事情があっても、以下の範囲を超える労働は認められていません。

- 年720時間以内の時間外労働

- 時間外労働と休日労働の合計が、月100時間未満

- 2〜6か月の各複数月平均で80時間以内(時間外+休日労働の合計)

- 月45時間を超えられるのは年6か月まで

36協定に関する記事はこちら

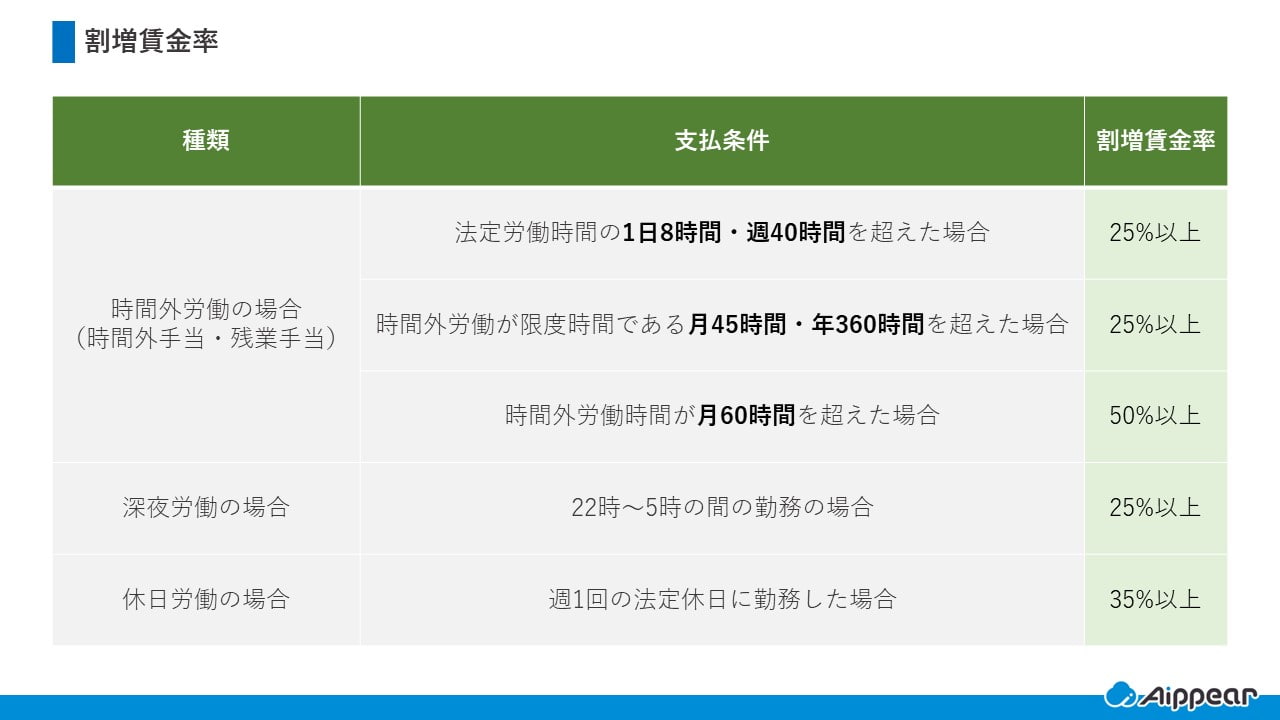

時間外・休日・深夜労働の割増賃金

労働者が命じられて、法定時間外労働、休日労働、深夜労働をした場合は、割増賃金が支払われる必要があります。

具体的な割増率は、以下のように定められています。

このように、定められた最低の割増賃金率はきちんと満たすようにしましょう。

従業員の妊娠・出産に関する制度

従業員の妊娠・出産に関する制度に関しても、労基法で定められています。

代表的なものだと、

- 産前・産後休業

- 妊婦の労働時間の規定

- 育児休業

などが挙げられます。

適切な期間の休暇や労働時間が確保できていないと、労基法違反とみなされる可能性もあるので、使用者側も労働者側も、適切な対応ができるように確認を取るようにしましょう。

退職・解雇に関して

労基法では、退職に関する明記はありません。

そのため、ここでは民法が優先されます。

民法において、これは期間の定めのない雇用において退職を希望する際は、希望退職日の2週間前に申し出をすれば退職が可能であるとされています。

また、使用者による解雇に関しては、第20条において取り決めがなされており、

- 少なくとも30日前には解雇の予告をすること

- 30日前に予告をしなかった場合には、予告手当として30日分以上の賃金を支払うこと

が定められています。

ただし、有期雇用の場合は、原則として期間満了までは一方的に辞めることは認められず、期間内に辞する場合はやむを得ない事由が必要です。

労基法改正のポイント

労働基準法は1947年に制定されて以来、時代の変化に合わせて改正を繰り返してきました。

2019年に労基法を含む8法が一括して改正された「働き方改革関連法」が施行されたことが、記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。

ここでは、働き方改革により改正された労基法のポイントを解説していきます。

長時間労働の是正

ここでの改正の大きなポイントの1つが、長時間労働の是正です。

それまで明確な上限が設定されていなかったため、労働者の長時間労働が問題視されていました。

そこで時間外労働の上限規制の見直しが行われ、36協定を締結していても、月45時間、年360時間の労働時間を上限と定めたことにより、長時間労働の是正が図られました。

同一賃金同一労働

短時間・有期雇用労働法(パート有期法)および労働者派遣法の改正により「同一労働同一賃金」が導入されました。

労働者の業務内容や負う責任が同等であれば、正規雇用でも非正規雇用でも同じ賃金を支払うことが前提とされました。

これは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇差の不平等を是正することを目的に、定められたものです。

同一賃金同一労働に関するページはこちら

中小企業の割増賃金率の引き上げ

労働者が時間外労働を行った際、その分の給与は割増賃金率が掛けられたものでなければなりません。

この割増賃金率は、それまでの通算労働時間に応じて変化しますが、中小企業においてはこれまで一律25%とされており、それ以上の割増賃金率は定められていませんでした。

しかし、働き方改革により、中小企業も、労働時間が月60時間以上を超えている場合には、割増賃金率を50%に引き上げることが決定されました。

2023年4月までの猶予期間が設けられていましたが、2023年4月1日から引き上げの適用が義務付けられています。

年次有給休暇取得の義務化

2019年4月から10日以上の年次有給休暇が与えられている従業員に対し、時季を指定した上で年5日の年次有給休暇を取得させることが義務となりました。

年5日の有給休暇を取得させられなかった場合には、従業員一人につき30万円以下の罰金が科せられます。

対象の労働者となる場合には、きちんと有給を取得するようにしましょう。

年5日の年次有給休暇の確実な取得に関する資料はこちら

働き方改革に関する記事はこちら

労基法改正で建設業はどう変わる?

働き方改革により改正された労働基準法は、建設業にも影響を与えています。

改正労基法により建設業に求められる変化と、その対応の方法について、以下で見ていきましょう。

労働時間の上限規制の適用

2019年の改正により、労働時間に絶対的な上限が設けられたのは、既に確認した通りです。

しかし、建設業を含む一部の業種は、上限規制の猶予期間が2024年4月まで与えられています。

建設業に対する労働時間の上限の規制の執行猶予が長めに設定されている理由の一つは、建設業における長時間労働の常態化です。

慢性的な人手不足や、短納期な工事を多く抱える建設業では、業務が長時間に及ぶ傾向が強いです。

こうした建設業の抱える問題が考慮され、特別に5年の猶予が与えられていました。

2025年現在、2024年4月1日から本格適用されています。

建設業向けの解説ページでも周知されています。適用後は、特別条項の有無を問わず、前掲の上限(年720h、月100h未満、複数月80h平均以内、月45h超は年6か月まで)を遵守する必要があります。

人手不足に関する記事はこちら

建設業で働き方改革を進めるには

建設業での残業時間の規制が迫るなか、早急な労働環境の改善が求められています。

以下では、長時間労働の問題を改善するための方法を2点ご紹介していきます。

週休2日制の導入

全国的に働き方改革が推進されたことに伴い、建設業でも、国土交通省と日本建設業連合会(以下、日建連)によって週休2日制の導入が推進されています。

例えば日建連では、2023年度までに建設現場の4週8閉所を目標として掲げています。

「週休二日実現行動計画」が日建連により策定され、建設業の週休二日制の普及が取り組まれています。

また、2020年に施行された改正建設業法では、適正な工期で工事を行うことを定める「工期に関する基準」が制定されています。

適正な工期を設定しながら、全ての従業員が週2日の休日を確保できるようにしましょう。

建設業法に関する記事はこちら

業務の効率化を推進する

長時間に及ぶ労働時間の問題を解決するために効果的なのが、業務を効率化させ、そもそもの作業時間を短縮させる方法です。

近年では、建設業でもIT化やDX化が推進され、システムやソフトを使用し業務の効率化を図る企業も増えています。

新しい業務フローを定着させるまで時間がかかるというデメリットもありますが、長い目で見た時に、作業時間の短縮やコスト削減といった得られるメリットも多くあります。

建設業の業務効率化に関する記事はこちら

労基法違反になるケース

どのような業界で働く人にとっても労基法は、自分を守るためにも重要な法律です。

ここでは、どのような時に労基法違反とみなされるのか、いくつか事例を紹介していきます。

基準を超えた長時間労働

労働基準監督署などに寄せられる相談のうち、大きな割合を占めているのが限度を超えた長時間労働です。

よく耳にするのは、36協定を結ばずに時間外労働を従業員に強いているケースです。

しかし、36協定を締結していても、定められた労働時間の上限を超えてはいけません。

月45時間、年360時間の上限を超過する場合は、36協定締結の有無に関わらず労基法違反とみなされます。

休暇取得を希望通り取らせない

労働者に有給を希望通りに取得させない、といった行為も労基法に違反しています。

休暇の取得も労働者に与えられた権利のため、これを侵害することは許されません。

また、産休や育児休暇などの取得によって、賞与や昇進に関わる査定を下げる、といった行為も労基法では認められていません。

労働者の違約金による足止め

退職すれば、労働契約の不履行であるとして違約金を労働者に要求し、退職の足止めをすることも労基法の第16条で禁止されています。

そもそも、労使間で労働契約の不履行に関する違約金を定めることは認められていません。

雇用者は労働者の退職の自由を制限することができないのです。

退職の意思を示しても、違約金や損害賠償を要求された場合は、労働者はこれを無効とできますので、労働基準監督署へ相談するようにしましょう。

退職や懲戒、損害賠償の取り扱いは就業規則の内容とも密接に関わるため、社労士クラウドの「就業規則は10人未満の会社でも作成すべき?就業規則作成の義務とメリットを社労士が解説」といった記事も参考になります。

建設業の法律に関する記事はこちら

労働基準法に関するよくある質問

- 労働基準法は誰に適用されますか?

-

日本国内で「使用され、賃金を受け取って働く人」であれば、正社員・契約社員・派遣社員・パート・アルバイトすべてに適用されます。国籍や性別も問いません。フリーランスや個人事業主は原則として対象外ですが、実態として労働者性が認められる場合には保護されるケースもあります。

- 労働時間の上限はどうなっていますか?

-

原則として「1日8時間・週40時間」が上限です(労基法第32条)。これを超えて労働させる場合には、労使協定(36協定)を締結して労働基準監督署へ届け出る必要があります。ただし、36協定があっても年間720時間以内などの上限規制があります。

- 有給休暇は必ず取れますか?

-

雇用開始から6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、年次有給休暇が与えられます。2019年の改正で「年5日以上の取得」が義務化されており、会社が時季を指定してでも取得させる必要があります。

- 解雇のルールはどうなっていますか?

-

解雇する際は少なくとも30日前の予告、または30日分以上の平均賃金を支払う必要があります(解雇予告制度)。また、業務上の怪我や病気で休業中の労働者や、産前産後休業中の女性労働者は解雇してはいけません。

- 建設業には特別なルールがありますか?

-

建設業は慢性的な長時間労働が問題となってきたため、時間外労働の上限規制の適用が2024年4月から始まりました。これにより「月45時間・年360時間の原則」や「年720時間以内の絶対上限」など、他業種と同様の規制が適用されています。

業務効率化なら建築業向け業務管理システム『アイピア』

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

まとめ

労働基準法は、全ての労働者の暮らしを守るために制定されたものです。

労働契約の明示や、賃金の支払い方法、労働時間や休日の取得など、働くうえで必要不可欠な項目が定められています。

2019年に大幅に改正されたことに伴い、建設業においても労働時間の基準への適用が求められており、建設業界内での働き方改革が必要とされています。

自分の身を守るためにも、労基法は働くうえでとても重要な法律です。

きちんと内容を把握し、違反が起きないようにしましょう。

また少しでも職場環境に違和感を感じたら、労働基準監督署などの適切な相談場所へ相談してみてください。

建設・建築業界の法律・制度に関する記事

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!