コンクリートは建築・土木工事の基盤となる重要な素材ですが、その中で発生する「ブリーディング(コンクリートブリーディング)」という現象は、工事の品質に大きな影響を及ぼします。

この現象は、コンクリートの均一性を乱し、構造の耐久性や安全性を低下させる恐れがあります。

しかし、原因を正確に把握し、適切な管理を行えば、その発生を大きく抑制することが可能です。

本記事では、コンクリートブリーディングのメカニズムからその影響、そして具体的な対策まで、幅広くわかりやすく解説いたします。

建設業の専門家はもちろん、DIY愛好家の方にも、質の高いコンクリート施工を実現するための実践的な知見としてお役立ていただける内容です。

ブリーディングとは?

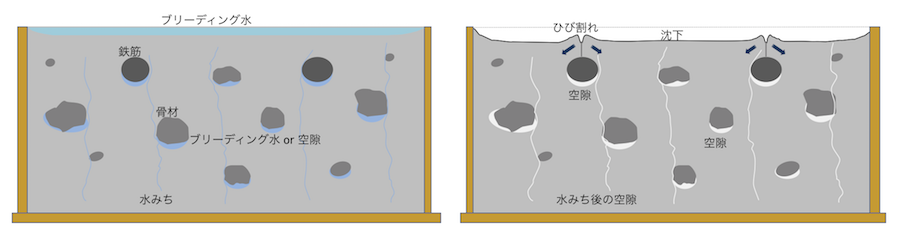

「コンクリートブリーディング」とは、新たに打設されたコンクリート内部で、セメントペーストや骨材が沈降し、余分な水分が表面に上昇して溜まる現象を指します。

この現象が起こると、内部に空洞や弱い層が形成され、最終的に構造的強度の低下や耐久性能の劣化につながることがあります。

この基礎を押さえることで、原因の特定や適切な施工方法の選択が可能になります。

アジテーターについての記事はこちら

ブリーディングの主な原因

コンクリートの耐久性に影響をもたらすブリーディングは、何を要因として発生してしまうのでしょうか。

主な原因として以下の二点があげられます。

- 材料に起因する要因

- 施工・環境に起因する要因

ここでは、上記について更に詳しくを解説します。

材料に起因する要因

ブリーディングは、コンクリートを構しているものの中のセメント・骨材が水よりも重たいことが原因で起こります。

コンクリートは、大きさや密度が異なる材料を混合したものなので、分離が起きやすい材料です。

そのため、コンクリート打設後にブリーディングが発生し、時間とともに進行していきます。

また、コンクリートの粘度が高いと水は分離しやすいくなります。

セメントと水が水和反応を起こすのに必要な水の量は、一般的にはセメント質量の約30%前後といわれています。

生コンの製造に必要な水の量は施工がしづらくならない範囲で少ないことが望まれますが、少ない水の量で製造されたコンクリートは粘度が高くなりすぎて施工しづらくなってしまいます。

その為、スムーズな施工を可能にするため、打設箇所によって10~30%余分に水を追加して製造されます。

つまり、コンクリートの設計段階での水の量が多いほど、ブリーディングは起こりやすくなるということです。

またいくら水量を抑えたコンクリートであっても、骨材の粒度に問題があれば、結果的ににひび割れなどが起こりやすくなってしまいます。

材料に起因する要因

- 水セメント比が高い:水分が多いほど、浮上する水の量が増える。

- 骨材の粒度や配分が不適切:粗骨材・細骨材のバランスが悪いと、水の逃げ場・移動経路が生まれやすくなる。

- 混合物の粘度が低すぎる:粘度が低いと分離が起きやすく、浮上水の形成が促される。

施工・環境に起因する要因

施工時にコンクリートの打ち込み速度が速かったり、打ち込み高さが大きかったりすると、打ち込まれたコンクリートはブリーディングしやすくなります。

それによりブリーディング水(ブリーディングによって発生した水)が増え、ひび割れなどの原因になってしまいます。

また、高さの違う部分を一気に打設してしまうと、打設面の高さに比例しコンクリートの沈下量は大きくなるので、これもひび割れなどの原因のひとつになります。

高さの違う箇所に打設する時は、一気に行わないようにしましょう。

施工・環境に起因する要因

- 打設高さが高い、打込み速度が速い:沈降が大きくなり、水分上昇を助長する。

- 締め固め・振動が不十分:空隙や水路が残ることで、ブリーディング水が集まりやすくなる。

- 高温・強風・乾燥気味の環境:水分の蒸発が促進され、表面に水が溜まりやすくなる。

ブリーディングの影響とリスク

ブリーディングは、コンクリートの硬化初期に起こる一見小さな現象ですが、放置すると構造の強度・仕上がり・耐久性に深刻な影響を与える可能性があります。

ここでは、主な影響を5つの観点から詳しく見ていきましょう。

① 強度低下 :内部に弱点層を生む

ブリーディングによってコンクリート内部に水分が上昇すると、その水分が蒸発した後に空隙(すきま)や多孔質層が形成されます。

この層は密度が低く、セメントペーストと骨材・鉄筋との付着力を著しく弱めてしまいます。

結果として、

- 圧縮強度・引張強度の低下

- 鉄筋の付着不良(定着力不足)

- 構造物の耐荷性能の低下

といった問題が発生します。特にスラブ上面や梁下部など、水分が滞留しやすい部位では注意が必要です。

ポイント

ブリーディング層が残ったまま仕上げを行うと、後々剥離や浮きの原因にもなります。

② 表面仕上がりの不良:美観と密実性の低下

ブリーディング水がコンクリート表面に溜まると、表層のペーストが薄まり、粉状化(ラテンス)が発生します。

この状態で金鏝仕上げを行うと、見た目は平滑でも、内部は強度が弱く剥離しやすくなります。

また、仕上げ時に水分が蒸発しきっていないと、次のような不具合も起こりやすくなります。

- 表面が白っぽくなる(ブリード跡)

- モルタル層の剥がれ・浮き

- 塗装・防水層の密着不良

- 磨き床の早期摩耗

特に仕上げコンクリートや床スラブでは、ブリーディング管理が品質と美観を左右すると言っても過言ではありません。

③ ひび割れの発生:乾燥収縮との複合リスク

ブリーディングが過剰に起こると、上昇した水が蒸発してコンクリート内部が急激に沈下します。

このとき表面層が固まり始めていると、**沈下ひび割れ(ブリーディングクラック)**が発生します。

また、ブリーディング水が蒸発すると空隙が増え、そこから乾燥収縮や温度変化による二次ひび割れが誘発されやすくなります。

代表的なトラブル例

- 打設後数時間で現れる微細な縦割れ

- 鉄筋上に発生する線状の沈下クラック

- 表面の網目状ひび割れ(クレージング)

対策のヒント

- 打設直後の表面水は早めに除去し、再振動で密度を高める

- 風・乾燥・高温下では散水やシート養生で表面乾燥を防ぐ

④ 長期的な耐久性への影響:劣化の「入り口」を作る

ブリーディングは単に施工時の不具合にとどまらず、構造物の寿命を縮める長期的リスクにもつながります。

ブリーディング層にできた空隙やひび割れは、水や塩分・二酸化炭素の侵入経路となり、次のような劣化を促進します。

- 鉄筋の腐食(錆び)

- 凍結融解による剥離・スケーリング

- 中性化による耐久性の低下

- コンクリート表層の剥落

こうした劣化は数年後に顕在化し、補修・改修コストを増大させます。

したがって、打設時点でブリーディングを最小限に抑えることが、長寿命構造を実現する最善策です。

⑤ 品質管理上のリスク:“見えない不良”が発生する

ブリーディングは表面からは見えにくく、完成後に発覚する“隠れ不良”の要因になることもあります。

特に、大型スラブ・柱脚部・接合面などでは、ブリーディングによって層間の密着不良が起こり、

後からはく離・剥落・漏水といった不具合として現れることがあります。

そのため、品質管理の観点からも、

- ブリーディング量の試験による定量評価

- 打設手順や材料配合の標準化

- 現場での早期観察・記録の徹底

といった取り組みが求められます。

ひび割れ発生などを防止するのための対策

ブリーディングによって生じたブリーディング水が原因で、ひび割れなどが発生することを解説しましたが、対策方法としてはどのようなものがあるのでしょうか。

適切な制御方法は確立されていませんが、ブリーディングを抑えるため気を付けるべきことをご紹介します。

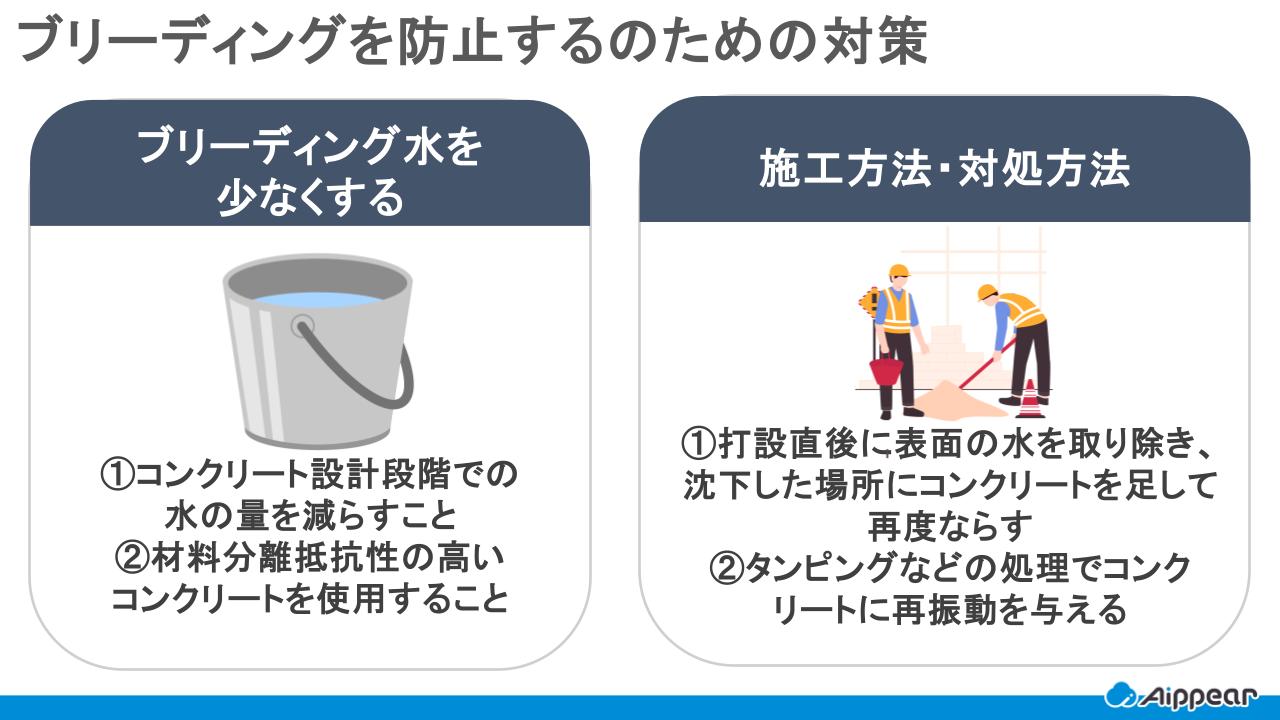

ブリーディング水を少なくする

ひび割れの発生を防止するには、なるべくブリーディング水を少なくする必要があります。

そのために有効なのが、コンクリート設計段階での水の量を減らすこと、材料分離抵抗性の高いコンクリートを使用することです。

水量に関しては、直接減らさなくても、水量が少なくて済む材料の配合を選定するのがよいでしょう。

また、細かな粒子の骨材を増やすことで分離して表面に浮遊する水をつなぎ止める=保水することもいいといえます。

施工方法・対処方法

打込み速度や高さなどに気を付けることも重要です。

ひび割れの多くは、打設後数時間の間に発生するといわれています。

もし、ひび割れが発生したら、迅速に対応しなくてはなりません。

まず、打設直後に表面のブリーディング水を取り除き、沈下した場所にコンクリートを足して再度ならします。

また、タンピングなどの処理でコンクリートに再振動を与えることで柔軟性が戻ってひび割れを修復しやすくなります。

発生初期の段階できちんとひび割れのに対して対応すれば、そこまで問題にはならないでしょう。

打設を続けて行う場合は高圧洗浄機などで表面のブリーディング水を除去した後に、その次のコンクリートを打設します。

さらに、固練りのコンクリートを叩き込み、コンクリートを締め固めるとよいですが、これには時間と労力がかかってしまいます。

そこで最近では、高周波バイブレータが使用されています。

このバイブレータを、余分な気泡を除去するまで使うことで、コンクリートを締め固めます。

工事写真についての記事はこちら

ブリーディング量を測定する試験方法と評価のポイント

コンクリートの品質を正確に把握するうえで、ブリーディング量の試験(ブリーディング試験)は欠かせません。

ブリーディングとは、コンクリート中の水が表面に浮き上がる現象のことで、発生量が多いほど強度低下やひび割れの原因になる可能性があります。

そのため、ブリーディング量を定量的に評価する試験は、構造物の品質管理や配合設計の最適化において非常に重要な工程です。

標準的なブリーディング試験の手順

ブリーディング試験は、JIS A 1123(コンクリートのブリーディング試験方法)などの基準に基づいて行われます。

試験の流れは以下の通りです。

- 新鮮なコンクリートを筒状または円柱状の容器に充填し、表面を平滑に均します。

- 一定の温度・湿度環境下で静置し、時間経過とともに表面に浮き上がる水の量を観察します。

- 所定時間(30分~数時間)ごとに浮上水を採取・計測し、単位面積あたりの水量を求めます。

- 最終的に、**ブリーディング率(=浮上水量 ÷ コンクリート中の総水量)**を算出します。

この数値を比較することで、コンクリートの安定性・水分分離傾向・配合設計の適否を判断できます。

ブリーディング率が高い場合は、水セメント比が大きすぎる、骨材の粒度が不均一などの配合上の問題が疑われます。

コンクリートの活用に関するガイドラインはこちら

小型容器を使用した試験方法とその精度

現場や研究機関では、手軽に実施できる小型容器を用いた簡易試験もよく行われます。

この方法は、少量のコンクリートサンプルを容器に入れ、一定時間放置した後に上昇した水量を測定するものです。

- メリット: 簡単・低コストで実施可能。試験室だけでなく現場でも迅速に評価できる。

- デメリット: 試料が小さいため、実際の大型構造物の挙動を完全に再現することは難しい。

より精度を高めるためには、試験条件(温度・湿度・時間)を統一し、複数回の測定を平均化することが推奨されます。

この方法は、簡易的でありながらも、ブリーディング傾向を把握するには十分有効です。

実際の工事現場での試験実施とデータ解析

実際の工事現場でも、打設前後の品質確認としてブリーディング試験が行われます。

新鮮なコンクリートを採取して条件を設定し、表面に浮いた水の量を定期的に測定します。

得られたデータは、以下のような目的に活用されます。

- 配合設計の見直し(適正な水セメント比の設定)

- 施工条件の改善(打設速度・締固め方法の最適化)

- 品質管理記録としての保存・比較分析

このような現場試験を継続的に行うことで、コンクリートの品質ばらつきを抑制し、長期的な耐久性を高めることができます。

まとめ

ブリーディングは、材料の問題・施工の問題どちらが原因でも起こりうるものです。

打設後少なからずブリーディングは起こるので、ブリーディングにより発生したブリーディング水がコンクリートのひび割れなどを起こす前に、打設直後に対処することが重要です。

また、なるべく骨材など材料の質が良いものを選定することも大切になってきます。

建築業向けの管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

リフォーム業に関連する記事はこちら

- 【リフォーム業界向け】原価計算書を作成して粗利率低下を防止

- リフォームのチラシで反響を狙うには?作成とポスティングのポイントを紹介

- 【リフォーム業界】課題は?今後は?生き残るための経営ポイント

- 建築・リフォーム業の見積書の書き方と見本(サンプル付き)

リフォーム・工務店向け管理システムに関する記事はこちら

- 建築業向け管理システム『アイピア』で粗利管理。評判と口コミ

- 工務店向け顧客管理システムおすすめ10選【最新・無料版あり】価格や費用を徹底比較

- 【工務店・リフォーム会社向け】工程表とは?施主を安心させるポイントとおすすめシステム3選

リフォーム業界で注目のTOPICはこちら

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!