リフォーム会社に限らず、営業職には様々なスキルが求められます。

その中でもなかなか難しいとされるのが「キャンセル理由のヒアリング」です。

あまりそういったことを聞くのははばかられるというか、抵抗がある・・・という営業の方も少なくありません。

今回はこの「キャンセル」に関してご紹介します。

キャンセル理由を聞く理由とは?

契約や見積が「キャンセル」されることは、建設・建築業界では決して珍しくありません。

しかし、その理由を正確に把握していない企業は少なくありません。

キャンセル理由のヒアリングは、単なる営業活動の一環ではなく、経営改善・顧客対応力の強化・再発防止の基盤となる重要なプロセスです。

ここでは、業界の実態とヒアリングを怠ることで生じるリスク、そしてそれがDX(デジタルトランスフォーメーション)や管理システム導入にどう結びつくのかを解説します。

建設・建築業界におけるキャンセルの実態

建設業界では、見積提出後や契約前の段階でキャンセルが発生するケースが多く見られます。

その理由は、予算の都合・他社比較・仕様変更・担当者交代・発注時期の延期など多岐にわたります。

特に中小の工務店やリフォーム業者では、顧客とのコミュニケーションが口頭やメールにとどまり、

キャンセルに至った具体的な要因を記録していないケースが少なくありません。

その結果、「なぜ失注したのか」が社内で共有されず、同じ失敗を繰り返す構造が生まれてしまいます。

また、近年では顧客側も複数の業者に見積依頼をかける「相見積もり」が一般化しています。

この中で、自社の見積が選ばれなかった理由(価格・対応速度・信頼感など)を把握していないと、

次回以降の改善につながらず、競争力を失う要因となります。

ヒアリングを怠ったときに起こる損失

キャンセル理由を聞かずに案件が終わってしまうと、売上機会の喪失だけでなく、情報資産の欠落という大きな損失が発生します。

まず、失注の要因分析ができないため、価格設定・提案内容・現場対応のどこに課題があったのかが不明確になります。

さらに、同じ担当者が次の案件で同じ対応を繰り返すことで、組織としての改善が進まない悪循環に陥ります。

加えて、顧客側にとっても「きちんと話を聞いてくれなかった」という印象を残すことで、

信頼関係の断絶にもつながります。建設業界のように口コミや紹介が重要な業種では、

一度の対応が次の受注に大きく影響します。

つまり、キャンセル理由のヒアリングは「失注対応」ではなく、再受注のための第一歩なのです。

キャンセル理由は「仮説・検証」のために最も必要なキー

営業は才能が必要であると思われがちですが、仮説・検証を繰り返すことで品質を高めていくことができます。

仮説・検証を行うためには仮説を実行する「アクション」とその「結果」、そして新たな仮説を立てるための「情報」が必要になります。

キャンセル理由は、まさに営業が仮説・検証を繰り返し続けるために必要不可欠な情報なのです。

何がいけなかったのか分からないまま、やる気と根性だけで続けていても疲弊していく一方です。

リフォーム会社の営業におすすめの記事はこちら

キャンセル理由を聞く前の準備ポイント

キャンセル理由を聞くことは、単に「なぜ契約に至らなかったか」を確認する行為ではありません。

相手の本音を引き出すには、適切な準備と信頼関係の構築が欠かせません。

特に建設業界では、取引先や施主との関係性が長期にわたることも多く、聞き方ひとつで今後の付き合いが左右されることもあります。

ここでは、キャンセル理由を聞く前に押さえておくべき3つのポイントを解説します。

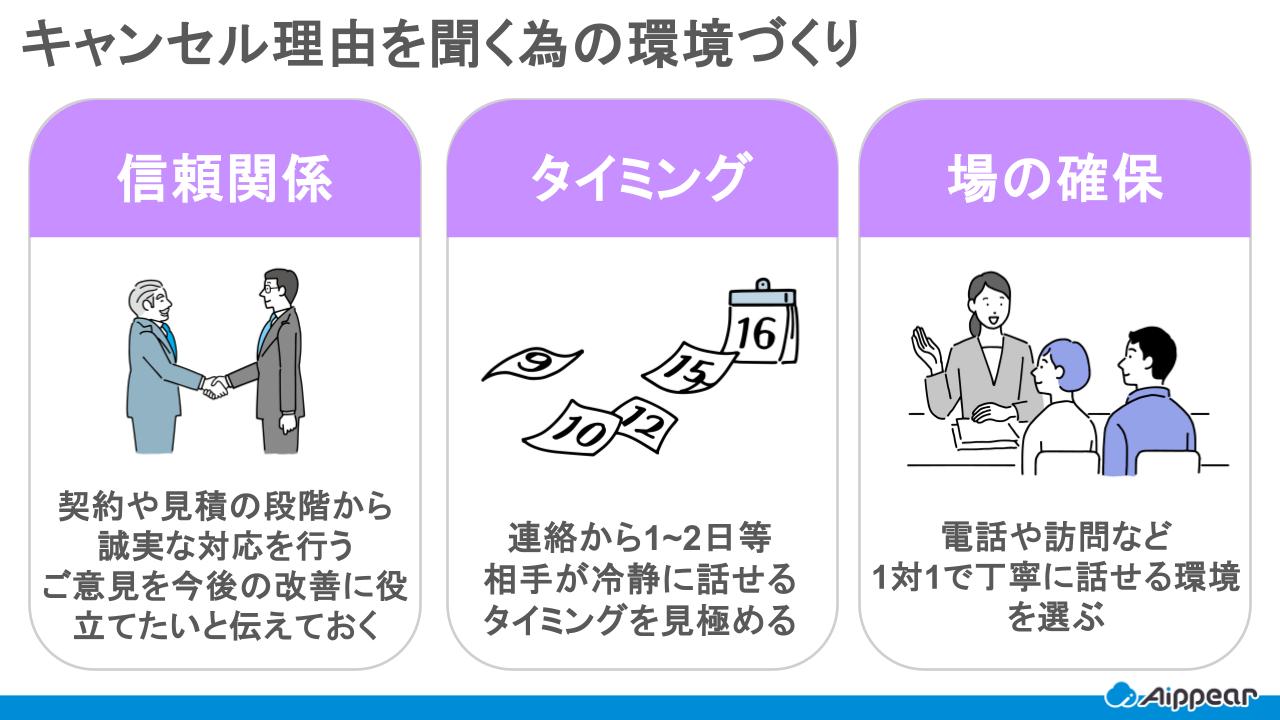

聞くための環境づくり(信頼関係・タイミング・場の確保)

まず最も重要なのは、「どんな関係・場面で聞くか」です。

キャンセル理由は、相手にとって言いづらい内容であることが多いため、聞く環境が整っていない状態で質問すると、防衛的な回答しか得られません。

たとえば、電話での簡単な確認や、メールでの一方的な質問では、本音が返ってくる可能性は低いでしょう。

以下の3点を意識して準備を整えることがポイントです。

- 信頼関係の構築:

契約や見積の段階で誠実な対応を続けておくと、キャンセル時でも率直な意見をもらいやすくなります。

取引の最中に「ご意見を今後の改善に役立てたい」と伝えておくのも効果的です。 - タイミングの選定:

キャンセルが決まった直後は相手も心理的に敏感な状態です。

感情が落ち着いた1〜2日後など、冷静に話せるタイミングを見極めましょう。 - 場の確保:

可能であれば、電話や訪問など“1対1で丁寧に話せる環境”を選びます。

チャットやメールでは要点確認にとどめ、深掘りは直接話すほうが信頼を保てます。

質問をする目的を明確に伝える

次に重要なのは、「なぜ理由を伺いたいのか」を明確に伝えることです。

目的が不明確なまま質問すると、相手は「責められている」「言い訳を求められている」と感じてしまいます。

たとえば、次のように伝えると良いでしょう。

例文:

「今回の内容を、今後のご提案や対応改善に活かしたいと考えております。

差し支えなければ、キャンセルの理由をお聞かせいただけますでしょうか。」

このように改善のためという前向きな姿勢を示すことで、

相手も安心して話してくれる傾向があります。

特に建設業では、発注者・元請・下請の間で信頼が重視されるため、「反省」ではなく「改善」につながる質問として受け止めてもらうことが大切です。

また、社内で統一された聞き方を決めておくと、データ化・分析がしやすくなり、ヒアリング結果を組織的に活用することができます。

どんな“理由”を把握すべき?

キャンセル理由には、実にさまざまなパターンがあります。

中には「本音」と「表向きの理由」が異なるケースも多く、質問の内容によって得られる情報の深さが変わります。

建設・建築業界でよく見られる理由の例を以下に挙げます。

| カテゴリ | 具体的な内容 | 改善につながる視点 |

|---|---|---|

| 体調・家庭の事情 | 施主や担当者の急な体調不良、家庭都合 | スケジュール変更や柔軟対応の体制を再検討 |

| 資金面の問題 | 見積額が想定より高い、補助金・融資が間に合わない | 提案時に予算上限をヒアリング、補助金情報を共有 |

| 納期・スケジュール | 他現場との兼ね合いで時期が合わない | 工期調整・柔軟な着工時期提案の仕組みづくり |

| 仕様変更・設計見直し | 設計段階での変更、追加工事の懸念 | 打ち合わせ時の可視化・変更履歴管理の徹底 |

| 他社比較・乗り換え | 他社の提案が早い・価格が安い・サポートが丁寧 | 自社提案の差別化要素・対応スピードを分析 |

このように、単に「キャンセルされた」という事実だけでなく、どの要因が一番の決定打だったのかを整理することで、自社の改善ポイントが明確になります。

そして、これらの情報をクラウド管理システムで蓄積すれば、見積・営業活動のPDCAが回しやすくなり、キャンセルを次の受注機会に変えることができます。

建築業におすすめのシステムはこちら

キャンセル理由の聞き方は?(例文あり)

アクション理由を聞かなければならない理由が分かったところで、その「聞き方」について考えてみましょう。

いきなり詰問口調で迫らない

とくにBtoCなど場合、さまざまな感性・感覚を持った一般家庭のお客様を相手にすることになります。

そういった際には価格や品質と同じくらい「感情」が重要視されるケースが多いものです。

極端な話、「他よりも少し高いけど担当の人がよくしてくれる」というお客様だっていらっしゃるはずです。

そんな環境の中、キャンセルの理由を単刀直入に、根掘り葉掘り聞いてしまうと相手に嫌な思いをさせることがあります。

というのも、キャンセルする際に何割かのお客様は「申し訳なさ」「うしろめたさ」をほんの少し持っています。

競合のほうが安い、品質がいい、サービスがいい、事情が変わって買わなくなった等いくら正当な理由があったとしても、そういった理由を「キャンセルする相手」に対して伝えるのは少し抵抗を持たれているものです。

そんな中にグイグイと詰問口調で「なんでですか?」「何かよくないことがありましたか?」などと聞くのはおすすめできません。

例文

このたびはご連絡ありがとうございます。今回はご縁がなかったとのこと、承知いたしました。

差し支えなければ、今後のご提案の参考にさせていただきたいので、今回お見送りになった理由を少しだけお聞かせいただけますでしょうか?

まずは快くキャンセルを受け入れる

営業活動はお客様の悩み解決や願望実現のお手伝いが目的です。

「自社で買ってもらう」のは二の次で、お客様からすれば全くどうでもよいことです。

その前提に立って、まずはキャンセルを快く受け入れましょう。

そのうえで、「差支えない範囲で構わないので、今後のサービス向上のためにキャンセルなされた理由をお聞かせいただければありがたいのですがいかがでしょうか?」と聞いてみます。

もし競合検討も含めて購入そのものを保留にされたのであれば、その点に共感をしてからというのも重要です。

例文

今回はご検討のうえで見送りとのこと、承知いたしました。

ご事情もあるかと思いますので、無理にとは申しませんが、今後のご提案やサービス改善の参考にさせていただきたく、

可能な範囲で理由をお聞かせいただけると大変ありがたいです。

絶対にキャンセルを覆そうとしてはいけない

キャンセル理由のヒアリング時に最もやってはいけないタブーがあります。

キャンセルの連絡があったお客様を無理やり覆して契約させようとしてはいけません。

もちろんキャンセルの理由や経緯によって何か提案できることがあるかもしれません。もしかするとお客様の勘違いによってキャンセルが決断されてしまったというケースかもしれません。それでも、いきなりその話を初めてしまえばそれは「説得」であり「押し売り」です。

あまり良い印象は与えません。それどころか口コミで広がって会社のイメージを落とすことすらあり得ます。

例文

承知いたしました。今回はご縁がなかったとのこと、しっかり受け止めさせていただきます。

またご都合が変わった際や、別のご相談がございましたら、ぜひお声かけください。

今回の内容も今後の改善に活かしてまいります。

リフォーム会社の営業におすすめの記事はこちら

キャンセル理由を活用して次に活かす仕組み

キャンセルは「失注」で終わらせてしまうのではなく、次の受注につなげるための貴重なデータとして活用することが重要です。

特に建設・建築業界では、案件ごとに条件が異なるため、1件ごとのキャンセル理由を記録・分析することで、

営業力・見積精度・顧客満足度の改善につながります。

ここでは、キャンセル情報をどう社内で共有し、どのようにシステム連携・改善に活かすべきかを解説します。

社内共有・データ化(見積・契約・キャンセルログ)

まず最初に取り組むべきは、「キャンセル理由を属人的に終わらせない」仕組みづくりです。

営業担当が聞き取った内容を個人のメモやメールで管理していると、情報が埋もれて再利用できません。

そこで必要なのが、キャンセル理由のデータ化と社内共有体制です。

たとえば、以下のような情報を「キャンセルログ」として整理します。

| 記録項目 | 内容例 |

|---|---|

| 案件名 | ○○邸リフォーム工事 |

| 見積日・契約予定日 | 2025/4/5・2025/4/20 |

| 顧客属性 | 施主・法人・下請 等 |

| キャンセル日 | 2025/4/18 |

| 理由分類 | 価格/納期/仕様変更/他社選定/資金都合 等 |

| 詳細コメント | 他社が短納期対応できたため/予算上限を超過した など |

| 担当者所感 | 次回は早期に納期確認を実施 など |

このようにログ化しておけば、特定の担当者・見積内容・発注時期などとの関連性を分析しやすくなります。

また、蓄積したデータを定期的に会議で共有することで、「失注原因をチームで学ぶ文化」が形成されます。

管理システム(見積・契約・原価)との連携で生む効果

キャンセルデータを活かす最大のポイントは、見積・契約・原価管理システムと連携させることです。

Excelや紙ではデータの一元管理が難しく、分析にも時間がかかります。

しかし、クラウド型の建設業向け管理システムを導入すれば、以下のような効果が期待できます。

- 見積段階の傾向分析が可能になる

どの見積項目でキャンセルが多いか(例:設備費・外注工事費など)を把握でき、価格設定の見直しが容易になります。 - 契約率の可視化と改善が進む

「提出数」「契約数」「キャンセル数」を自動集計できるため、営業や見積担当ごとの契約率を把握し、教育・支援が行いやすくなります。 - 原価計画や利益見込みへの反映

キャンセルデータを原価管理と紐づけることで、「利益を圧迫する要因(過剰な値下げ・見積過多)」を早期に特定できます。 - ナレッジ共有が自動化される

システム上にキャンセル理由を登録しておけば、次の営業担当者が過去案件の傾向を参照でき、再提案の際に失注を防げます。

特に、クラウドで社内全体が情報を共有できる環境を整えることが、“属人営業”から“組織営業”への転換につながります。

次回受注率を上げるためにはどうすべき?

キャンセル理由を分析した後は、それを具体的な行動へ落とし込む必要があります。

ここでは、建設業における「次回受注率アップ」のための実践的ステップを紹介します。

- 原因の分類と優先順位付け

キャンセル理由を「価格」「対応速度」「信頼」「仕様変更」などに分類し、

発生頻度の高い項目から改善策を検討します。 - 再提案のタイミングを設定

キャンセル直後に連絡するのではなく、

数か月後に「季節需要」や「補助金情報」を絡めた再アプローチを行うと効果的です。 - 見積プロセスの見直し

見積作成スピードや提案資料の品質を改善し、顧客が比較しやすいフォーマットを整備します。

見積ソフトの導入により、迅速かつ正確な対応が可能になります。 - キャンセル後フォローの仕組み化

見込み顧客をCRM(顧客管理システム)でリスト化し、定期フォローを自動化します。

「失注顧客の再契約率」をKPIとして可視化するのも効果的です。 - ナレッジ化と教育

キャンセル事例を「失敗データ」とせず、「学びの資産」として社内研修や営業マニュアルに反映します。

このように、キャンセル情報を「終わりの記録」ではなく「次の受注を生む設計図」として活用することで、

組織の成長スピードは大きく変わります。

まとめ

今回は契約のキャンセルがあった場合に、キャンセル理由を確認するべき理由と、その尋ね方について紹介しました。

繰り返しますが、営業は「科学」です。

大切な仮説・検証を繰り返すために、キャンセル理由は「聞きにくい」でためらうにはあまりにも勿体ない情報です。

リフォーム・工務店の顧客管理は『建築業向け管理システム アイピア』

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

リフォーム業に関連する記事はこちら

- 【リフォーム業界向け】原価計算書を作成して粗利率低下を防止

- リフォームのチラシで反響を狙うには?作成とポスティングのポイントを紹介

- 【リフォーム業界】課題は?今後は?生き残るための経営ポイント

- 建築・リフォーム業の見積書の書き方と見本(サンプル付き)

リフォーム・工務店向け管理システムに関する記事はこちら

- 建築業向け管理システム『アイピア』で粗利管理。評判と口コミ

- 工務店向け顧客管理システムおすすめ10選【最新・無料版あり】価格や費用を徹底比較

- 【工務店・リフォーム会社向け】工程表とは?施主を安心させるポイントとおすすめシステム3選

リフォーム業界で注目のTOPICはこちら

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!