会社において、迅速な経営判断や適正な販売価格の決定には、正確な原価計算が不可欠です。

ただし、原価計算は商品の原価だけでなく、労務費や工場の賃貸料なども含まれるため、手間がかかります。

この記事では、原価計算の基礎知識や計算方法について紹介します。

原価計算とは

「原価計算」とは、商品やサービスを顧客に販売したり、提供するまでにかかった費用のことを指します。

たとえば、ケーキ屋さんであれば小麦粉やバターなどの原料や職人さんの労務費などが原価に当たります。原価計算を行うことでケーキ1つ分の原価を計算することができ、販売価格の決定や利益の予測をすることが出来ます。

原価計算を正しくしないと、顧客からの販売価格を下げる要望があった際、どれぐらいの利益が出るのか予想できず、損失が大きくなってしまうこともあります。

原価計算を正しく行うことで、会社にとって利益の確保や生産効率の向上に繋がります。

原価管理について詳しくはこちら

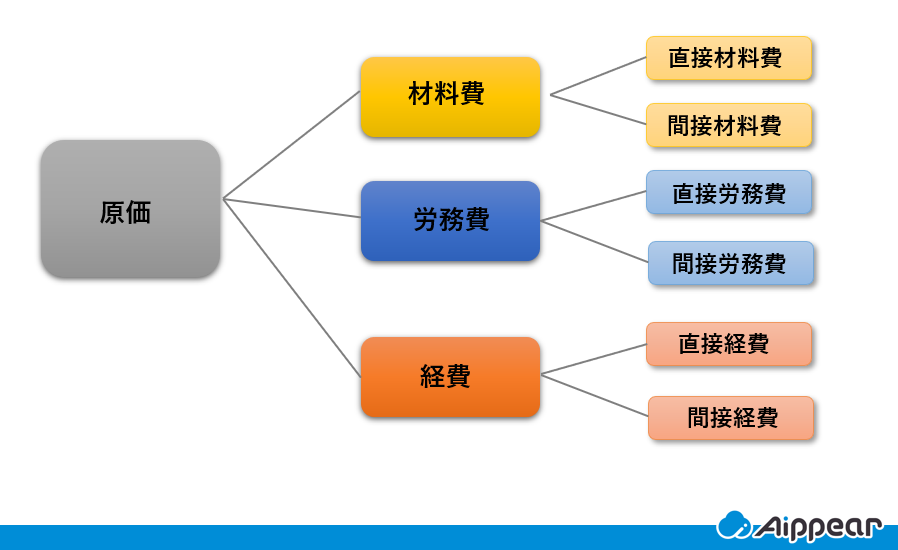

原価の構成する3つの要素

原価には、3つの構成要素があります。原価計算を行うにあたってこの構成要素を理解することは、大変重要なことです。

材料費

材料費とは、商品を製造する際に使用する材料や原料にかかるコストを指します。

材料費は、1つの製品にかかった材料費が明確な「直接材料費」と明確ではない「間接材料費」に分かれています。

直接材料費

主要材料費:製品に主に使用される素材の費用(原料費)

買入部品費:外部から購入し、製品に取り付ける部品の費用

<例>車のタイヤ、ライト等-国土交通省

間接材料費

補助材料費:商品を製造する際に使用される補助的な部品にかかる費用

<例>車の塗料、接着剤

工場消耗品費:商品を製造する際に必要な消耗品にかかる費用

<例>機械の潤滑油、軍手、ネジ

消耗工場備品費:商品を製造する際に消耗する工具にかかる費用

<例>ドライバー、道具箱、台車

労務費

労務費とは、製品を製造する際の従業員の労働にかかるコストのことを指します。製品に誰が関与したか特定できる「直接労務費」と、それ以外の「間接労務費」に分けることが出来ます。

たとえば以下のようなものがあります。

- 賃金

- 賞与手当

- 間接工賃金

- 福利厚生費

- 雑給

経費

経費とは、製品を製造する際にかかる材料費と労務費以外の費用をいいます。製品の製造に直接かかわっている費用を「直接経費」、工事の電気代や倉庫の賃貸料など直接製品とは関わっていないものを「間接経費」といいます。

具体的には以下のようなものがあります。

- 外注加工費(直接経費)

- 修繕の費用

- 減価償却費

原価計算の目的とは

原価計算とは、製品1つ当たりを製造し、販売するのにかかった費用を計算することであるとお伝えしました。

では、原価計算はどのような目的があり必要と競れているのでしょうか。原価計算の目的を理解することで、原価計算の意義を理解することが出来ます。

原価計算の目的は以下の5つに分類されています。

- 財務諸表目的

- 価格計算目的

- 原価管理目的

- 予算編成目的

- 経営計画目的

【原価計算の目的1】財務諸表目的

企業の出資者、債権者、経営者等のために、過去の一定期間における損益ならびに期末における財政状態を財務諸表に表示するために必要な真実の原価を集計すること。

簡単に説明すると、財務諸表を作成するために必要なデータを提供するためです。

企業は、自社株主や銀行等の融資機関や投資家に、経営状況を示した損益計算書を公表する必要があります。

その損益計算書を作成する際に、重要であるのが原価計算です。原価計算が出来ないと損益計算書を作成することは出来ないからです。

財務諸表は、材料費や労務費、経費がそれぞれどれぐらいかかっているのか内訳が分かるようになっています。

【原価計算の目的2】価格計算目的

価格計算に必要な原価資料を提供すること。

すなわち、原価計算を行うことで、「製品原価」を算出することができ、商品の値段を決定する際の判断基準になるのです。

商品を販売する際、原価が低すぎるといくら売っても利益は出ず、大きく見積もると販売価格が高騰してしまい、商品が売れないということになりかねません。

商品を製造するのにかかったコストを回収できるだけの価格を設定し、「製造原価」の数値を参照し正しい価格決定を行うためには、原価計算が大変重要になってきます。

【原価計算の目的3】原価管理目的

経営管理者の各階層に対して、原価管理に必要な原価資料を提供すること。ここに原価管理とは、原価の標準を設定してこれを指示し、原価の実際の発生額を計算記録し、これを標準と比較して、その差異の原因を分析し、これに関する資料を経営管理者に報告し、原価能率を増進する措置を講ずることをいう。

原価の構成を把握することで、削減可能なコストを見つけることが可能になります。

余分なコストを削減することで、販売価格を下げたり、利益を多くとることが出来るようになります。

また、同じ商品でもその時々によって、原価は変動しているため原価計算を行うことで、リスク管理を行うことが出来ます。

原価の変動が予測される際に、利益を最大限に得るためにも原価管理は重要な役目をしています。

【原価計算の目的4】予算編成目的

予算の編成ならびに予算統制のために必要な原価資料を提供すること。ここに予算とは、予算期間における企業の各業務分野の具体的な計画を貨幣的に表示し、これを総合編成したものをいい、予算期間における企業の利益目標を指示し、各業務分野の諸活動を調整し、企業全般にわたる総合的管理の要具となるものである。

原価計算を行うことで、商品をいくら売ると利益がどれくらいになるか、具体的に予想できるため、利益の予想が出来るようになります。

また、次期の予算を編成する際、予算計画の根拠として原価計算によって算出されたデータは大変重要になります。

経営計画や販売計画を立案する場合、原価計算をする事で、的確な利益の予想ができるのです。

【経営計画目的5】経営計画目的

経営の基本計画を設定するに当たり、これに必要な原価情報を提供すること。ここに基本計画とは、経済の動態的変化に適応して、経営の給付目的たる製品、経営立地、生産設備等経営構造に関する基本的事項について、経営意思を決定し、経営構造を合理的に組成することをいい、随時的に行なわれる決定である。

原価計算は、経営の意思決定に大きな影響を与えます。

たとえば、「3年後に利益を2倍にしたい」と計画を立てても、原価計算に基づいた計算でなければ目標達成ができるのか、根拠のある計画を立てることが出来ないからです。

正しく原価計算を行うことで、経営計画を実際値に基づいた根拠のあるものになります。

目的別の原価計算の種類

原価計算を目的別に分けると、大きく3つに分けることが出来ます。

- 標準原価計算

- 実際原価計算

- 直接原価計算

標準原価計算

標準原価計算とは、最初に目標となる原価(目標原価)を設定しておき、その原価によって、製品の原価を計算する方法のことを言います。

材料費、労務費、経費の目安を設定して計算を行い、目安以上の余分なコストを洗い出します。

実際原価計算で実際に発生した原価と比較することで、コスト削減のための分析が出来ます。

実際原価計算

実際原価計算とは、商品を製造する際に使用した部品や材料の数量・単価、費やした作業時間など、商品の製造にかかったコストを集計して原価を求める方法のことをいいます。

実際に使用されたコストを算出できるため、財務諸表の作成に必要な計算方法です。

直接原価計算

直接原価計算とは、商品の製造コストを固定費と変動費にわけ、固定費を製造原価に含めない原価計算の方法です。

通常の原価計算では、固定費は製品原価に含んで計算しますが、直接原価計算では固定費は含みません。それに対して、固定費だけを製品原価として計算する方法を、「期間原価」といいます。

固定費と変動費に分けて計算することで、製品ごとの利益を明確にすることが出来ます。

原価管理ソフトに関連する記事はこちら

生産形態別の原価計算の種類

原価計算を生産形態別に分けると、以下の2つに分けることが出来ます。

- 総合原価計算

- 個別原価計算

総合原価計算

総合原価計算とは、一定期間に生産した商品の原価をまとめて計算する方法です。

総合原価計算は、大量生産する形態で利用され、主に食品や飲料の製造業などの同じ製品を一度に生産する業種で使用されます。

個別原価計算

個別原価計算とは、製品単位ごとの原価を計算する方法で、受注生産の場合によく利用されます。プロジェクトや製品単位ごとの原価を計算するため、製品それぞれの正確な原価を計算することが出来ます。

工事台帳に関連する記事はこちら

原価計算の計算方法

原価計算は、はじめに費目別原価計算を行い、次に部門別原価計算、そして製品別原価計算というようなステップで行います。

費目別原価計算

費目別原価計算は、原価計算を行う上で、一番最初に行うステップです。製品原価を、材料費・労務費・経費に分類し、それを「直接材料費」と「間接材料費」など、「直接」と「間接」に分類します。

原価要素を6つに分類

- 直接材料費と間接材料費

- 直接労務費と間接労務費

- 直接経費と間接経費

部門別原価計算

次のステップは、費目別原価計算で算出した費目別原価を、部門ごとに分類して明確化します。たとえば、管理部や技術部、製造部など各部門に分けて製品原価を算出します。部門ごとに分類することで、どの部門にどれぐらいのコストがかかっているのか明確になるからです。

部門別計算の流れは以下のとおりです。

1.部門費の集計(第1次集計)

第1次集計では、部門ごとに集計を行います。

各部門ごとに集計した原価を部門費と言います。

2.補助部門費の配賦(第2次集計)

第2次集計では、適切な配賦基準に沿って一度、製造部門に配賦し、製造部門から製品に配賦を行います。

3.製造部門費を仕掛品に配賦(第3次集計)

第3次集計では、各製造部門に集計された原価を適切な配布基準で、仕掛品勘定へ配賦

製品別原価計算

最後のステップは、製品の種類ごとに製品を一単位で原価の計算を行います。複数の種類の製品がある場合、製品ごとに費目別の原価を集計し、1つずつの原価を算出します。

受注生産の場合は個別原価計算で原価を計算し、食品や飲料、電気製造品のような大量見込生産の場合は総合原価計算によって原価を計算します。

建設業で原価管理するなら「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。 さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

まとめ

これまで原価計算の基礎知識や原価計算の方法についてお伝えしてきました。

原価計算は、製品における詳細な原価のデータを算出する必要があるため、大変手間がかかるとともに、知識が必要となります。

近年は、原価管理システムが普及されてきており、システムを導入することで原価計算が効率的かつ正確に行えるようになってきました。

予算計画や販売価格の決定など重要な業務であるため、正確な原価計算が求められています。

この機械に自社の原価管理について見直してみてはいかがでしょうか。

原価管理の基礎に関する記事

- 【建設業向け】原価管理とは?その目的とメリットを簡単にご紹介。

- 知っておきたい原価計算の基礎知識から計算方法まで詳しく解説!

- 原価管理をきちんと行うためのABC(活動基準原価計算)計算方法やメリットも解説

- 【リフォーム業界向け】原価計算書を作成して粗利率低下を防止