経営存続や売上向上には高い戦略性が必要不可欠です。常に生まれ続ける競合他社に目を光らせつつ、一方で社内の従業員にも目を向けなければ成長の二文字はあり得ません。

解決策として様々な戦略性向上施策やITツールの導入が謳われていますが、その根幹となるのが今回ご紹介する「データ管理」です。

データ管理とは?

データ管理とは、企業活動で生まれた情報=データを適切に保管し、必要に応じて活用することを指します。

データ管理を行う目的は、企業や組織がデータを正確かつ安全に扱い、その価値を最大限に活用できるようにするこです。

まず、データの正確性と一貫性を維持することで、信頼できる情報に基づいた意思決定が可能になります。

また、不正アクセスや情報漏えいを防ぐために、適切なセキュリティ対策を講じることも重要です。

適切なデータ管理を行うことによって、企業はデータの持つ価値を最大化し、競争力を強化することができます。

どのようなデータを保管すべきなのか

どのようなデータを保管すべきかはどのように活用するかによって変わります。

現時点でどのような活用をするか分からなかったり、将来的に今とは異なる活用をする可能性があるので、できる限り多くの情報を保管しておくことが大切です。

例えば「顧客データ」であれば、お客様の氏名や住所、連絡先はもちろんのこと問合せの回数や内容、これまで購入した商品の金額や数、性別や家族構成が当てはまります。

「このお客様ってどんな人?」と尋ねられたときに如何に正確に伝えられるかという基準でも構いません。

「商談データ」であれば、主に営業マンが知っているお客様情報です。どの営業マンが何度やり取りをして、いつアポを取って、どのような課題を抱えていて、どういう方法で接点を持ったのか等です。

成約またはキャンセルになったら廃棄してしまいがちな情報ですが、実は非常に高い価値があります。

その他、社員の人事情報や業績に関する会計データなど様々なデータが保管対象となり得ます。

適切な保管とはどういう状態なのか

適切な保管とは、「欲しいデータがすぐに見つけられる状態」です。

同じ情報でもどれが最新のものか分からなかったり、関連する情報が分散して保管されていたりすると、いざ活用すべき時に見つけられないということになりかねません。

データの保管場所が明確で全員が同じ場所に保存できること、関連する情報同士が紐づいていること、最新情報から過去情報まで整理されていることが重要です。

活用するとは具体的に何をすればいいのか

活用とは、「PDCAを回すこと」にあります。データを通じて現状を正しく把握し、打破・改善する戦略立案を行うのがポイントです。

現状把握にデータを利用できていないと、誤った認識をしていたり問題そのものに気が付けず放置してしまうことも起こり得ます。

また、データが活用できないと現状把握が主観的・肌感覚になりがちです。例えば売り上げ状況が芳しくない場合でも、「営業マンは頑張っているように見えるのに」「契約自体は取れているはずだ」と問題発見に至らず後から大ごとになる可能性も考えられます。

データ管理を正しく行うメリットは?

データ管理を最適化することで、以下のようなメリットを受けられます。

- データの正確性と信頼性の向上

- 業務効率の向上

- セキュリティの強化

- コスト削減

- 法規制の遵守とリスク管理

- データ活用による競争力の強化

データの正確性と信頼性の向上

データの重複や誤りを防ぎ、一貫性を保つことで、正確な情報に基づいた意思決定が可能になります。

特に、建築業向けの業務管理システムでは、プロジェクト情報や工程管理の正確性が重要です。

業務効率の向上

適切なデータ整理と管理により、必要な情報を素早く検索・取得できるため、業務の無駄を削減できます。

例えば、顧客情報や案件データを一元管理することで、チーム内の情報共有がスムーズになります。

セキュリティの強化

アクセス制御や暗号化を活用することで、機密情報の漏えいや不正アクセスを防ぐことができます。

建築業では、プロジェクトの設計データや契約情報を安全に管理することが求められます。

コスト削減

データの整理が不十分だと、不要なストレージコストや管理作業が発生します。

最適化することで、データの管理コストを削減し、運用の効率を高めることができます。

法規制の遵守とリスク管理

個人情報保護法やGDPRなどの法規制に対応し、コンプライアンスを確保することで、法的リスクを回避できます。

建築業界でも顧客情報の管理が重要になっており、適切なデータ管理は信頼性向上にもつながります。

データ活用による競争力の強化

蓄積したデータを分析し、業務改善や新たなビジネスチャンスの発見につなげることができます。

例えば、プロジェクトデータを分析して工期の短縮やコスト削減の戦略を立てることが可能です。

データ管理を最適化することで、企業の運営がスムーズになり、より効果的な意思決定が可能になります。

情報共有、PDCAに関する記事はこちら

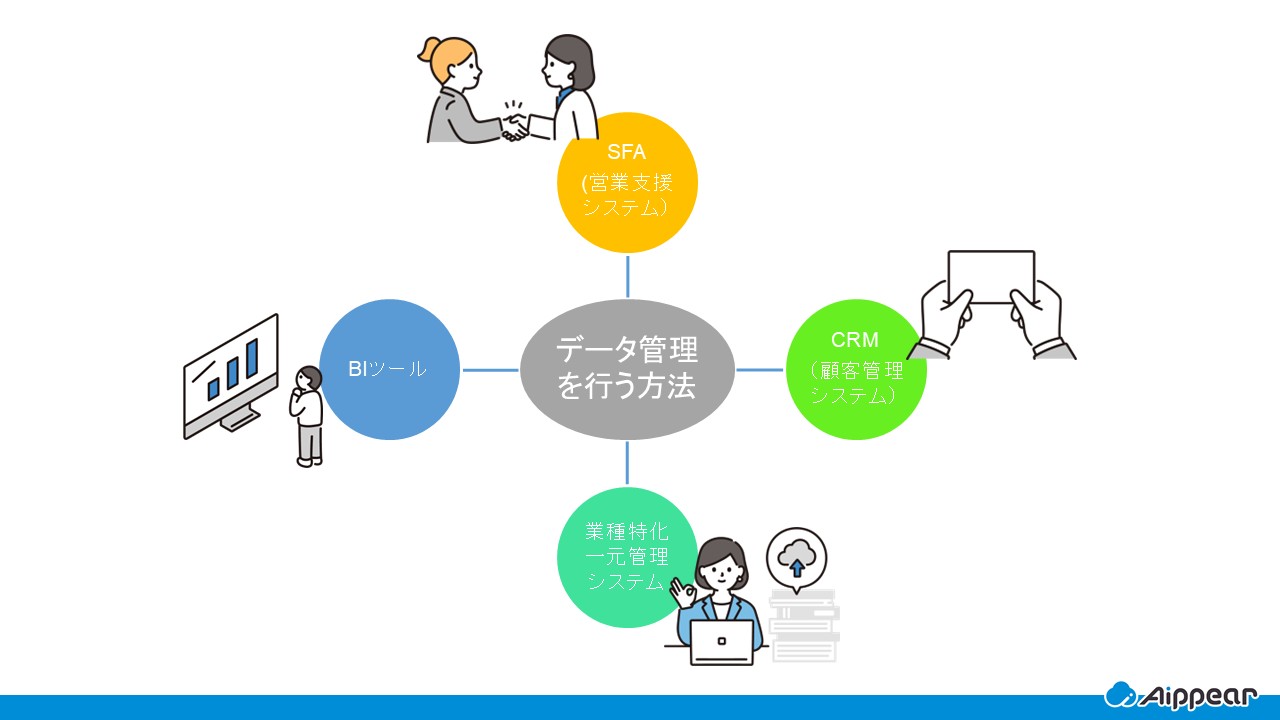

データ管理を適切に行う方法と事例

データ管理で正確な現状把握が出来る、と言われても少しピンと来ないかもしれません。

そこで、実際のデータ管理事例をご覧いただきながら効果をご紹介します。

専用管理システムとは、営業活動や顧客サポートなど様々な職種で扱うデータを管理できる専用システムです。各システムを紹介しながら、実際の事例を見てみましょう。

データ管理の方法①:SFA(営業支援システム)を活用したデータ管理

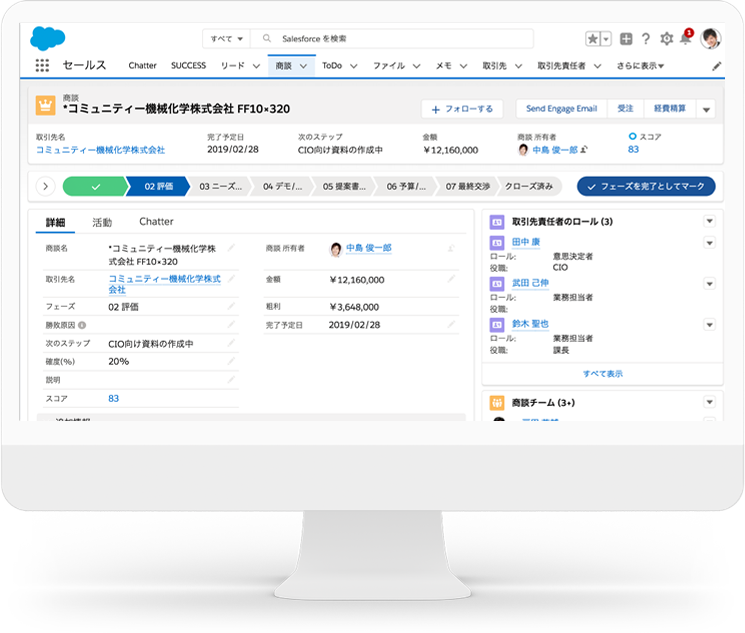

SFA(Sales Force Automation)は営業活動を効率化するためのITシステムです。

商談先ごとに進捗状況を整理したり、やり取りの記録を記録します。かつて個人単位での情報把握が基本だった営業活動を、チームでの管理運営にシフトできるのが特徴です。

SFAが保存されるデータ項目の一例

SFAは営業活動に関する情報を管理分析するためのツールなので、営業マンの活動にまつわるあらゆる情報を管理することができます。

- 顧客企業の基本情報(社名・住所・連絡先・業種・沿革など)

- 顧客担当者の基本情報(担当者名・連絡先・役職や権限など)

- 顧客担当者以外の関係者情報(人物名・役職や権限・担当者との関わりなど)

- キーマン情報(キーマン名・担当者との関係性・コンタクト手段など)

- 顧客企業の決裁フロー

- 顧客企業との過去の取引状況(契約回数や購入頻度、金額など)

- 商談の進捗状況(アポイント取得情報、訪問状況、検討状況など)

- KPI状況(アポイント取得件数、訪問件数、契約件数など)

- 営業担当者ごとのノルマ達成率(売上や粗利状況など)

上記項目例の他にも企業によって様々な情報を保存・共有しています。

ただしSFAのデータ項目を入力するのは営業担当者なので、入力作業によって本業(営業活動)の時間が圧迫されないよう注意する必要があります。

次は、SFAを活用した営業活動のデータ管理事例で実際の活かし方を見てみましょう。

【事例】SFAを活用したデータ管理

20名以上の営業マンを抱えるA商社では、営業マンの成果は売上額で判断され売上目標も経営陣から下りてくる年間契約を分解して設定しています。

ところが売上数値のみで判断しているために、目標を達成できない営業マンは原因分析が出来ずにずっとできないままどころか、目標達成が容易な営業マンのノウハウも不透明なので優秀者が退職してしまうと会社にとって大きな痛手になるというリスクを抱えていました。

そこで、営業活動のデータ管理を実施しました。

営業活動で管理すべきデータ項目と言われる上記例を参考に情報収集を指示したところ、営業マンはそもそもデータにあるような行動を意識しておらず、担当者によって商談手順も異なる暗中模索状態だったのです。現場の営業マンたちはこの状況を理解していましたが、現場に出ない管理者サイドにとって驚愕の事実でした。

改善策として営業マンの活動を標準化するための基準を設けることとし、BANTCのような顧客認識状態の把握や進捗毎にクリアすべきステップなどを可視化することで、「何故失注したのか」「何故契約できたのか」を全社的に把握し営業成績の平均値を大きく上げることに成功します。

この事例のポイントは、「現場が肌感覚で理解していることを管理者サイドが初めて気付く」ことです。この経験ができたのは、まさにデータという客観的情報のおかげです。

データ管理の方法②:CRM(顧客管理システム)を活用したデータ管理

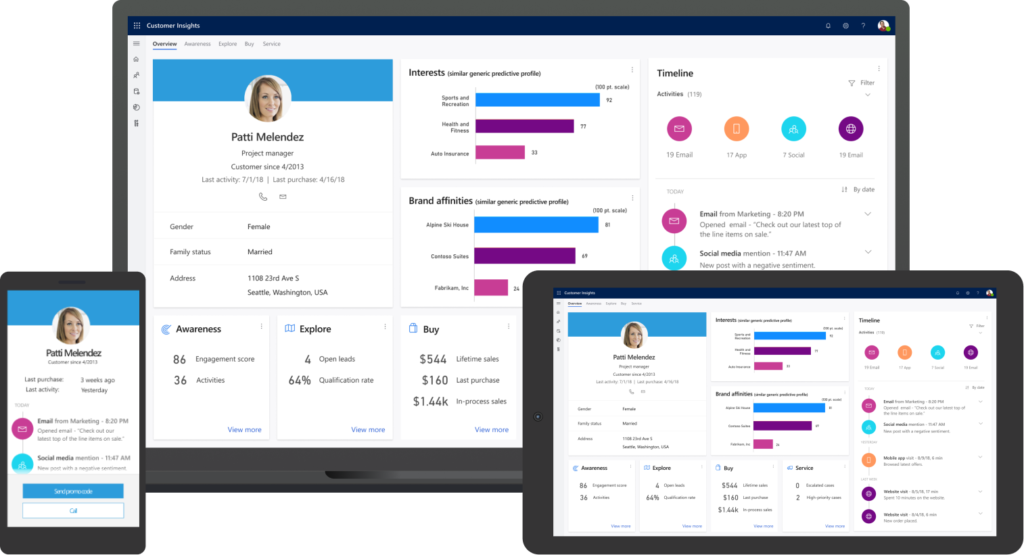

CRM(Customer Relationship Management)は顧客関係管理と訳され、顧客満足度の向上や売上拡大のための戦略手法です。このCRMの考え方を反映させたITツールは顧客管理システムと呼ばれます。

CRMが取り扱う「顧客」は、主に一度自社サービスを利用してくれた既存ユーザーです。

自社のサービスを通じてお客様に十分な満足を得てもらうためには、企業としてお客様個人を知らなければなりません。お客様1人1人を知ることでその人に合ったフォローを行い、関係をより深めていく事をCRMは目指しています。

顧客管理システムに関する記事はこちら

CRMが保存されるデータ項目の一例

SFAにも顧客に関するデータは含まれましたが、CRMはユーザー理解のためにより深い情報まで管理します。項目例は以下の通りです。

- 顧客企業の基本情報(社名・住所・連絡先・業種・沿革など)

- 顧客担当者の基本情報(担当者名・連絡先・役職や権限など)

- 顧客担当者以外の関係者情報(人物名・役職や権限・担当者との関わりなど)

- 購買データ(顧客が購入した商品種類や個数・金額など)

- アンケートへの回答状況、回答内容

- 配信メールの開封状況

- 自社イベントへの参加状況

CRMはお客様1人1人の理解と満足度向上を目的とするため、取引先を組織単位ではなく個人単位で管理することがあります。同じ会社に勤めている方でも1人1人考え方や趣向は異なるので、その人にあったアプローチで関係構築を図ります。

【事例】CRMを活用したデータ管理

B商社では新規契約数に心配は無かったものの、一度取引してから再度問合せをいただく「リピート」が少ないことに悩んでいました。リピートが少ないと売上確保のための要素は新規獲得だけになってしまい、営業マンは常に新規ルートを探して疲弊し、安定した経営とは言えない状況が続いてしまいます。

そこで、CRMに蓄積されたデータをもとに「お客様がご契約くださる商品規模」に何か条件が無いかを調査してみました。

データ集計してみると、1度目の契約からリピートしていただけた場合の期間や、リピートしていただけるお客様が1度目に注目くださる商品の種類や個数に傾向がある事が分かってきたのです。

結果、1度目の契約時の状況(商品種類や個数)ごとにターゲティングし、一定期間後にサポートチームから連絡することで2度目の商談を生み出すことに成功、見事営業チームへの橋渡しを通じて売上の積み増しに成功します。

この事例のように、データを蓄積していれば「契約」という成功事例を分析して仮説立てることができます。適切に保管されたデータはまさに企業の宝なのです。

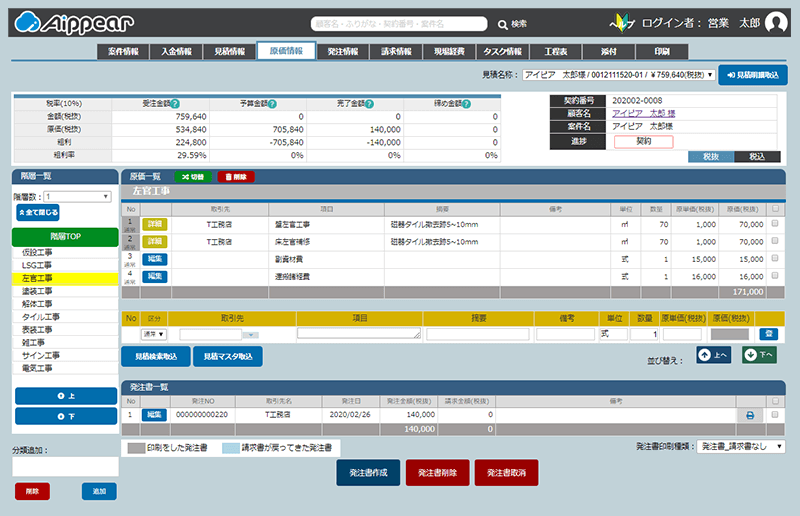

データ管理の方法③:業種に特化した一元管理システムでデータ管理をする

SFAやCRMは各部門の情報を管理するのに非常に適したツールですが、「部門ごとに情報が分断される」というリスクを抱えています。そこで、SFAが担う営業部門、CRMが担う顧客サポート部門、その他入金支払など経理チームが担う経理部門などをまとめて1つのシステムで管理できるのが「一元管理システム」です。

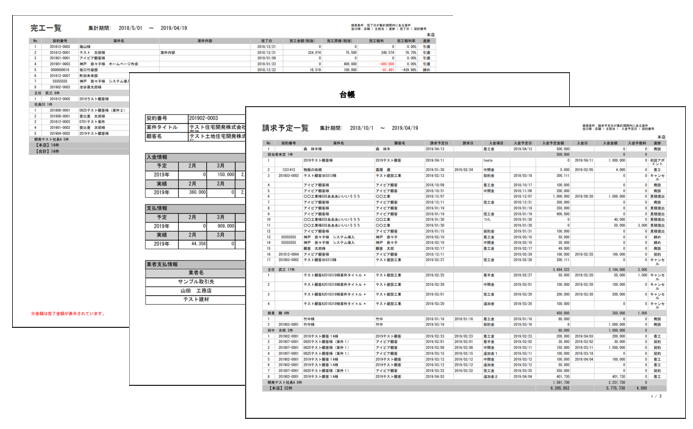

一元管理システムは情報を横断的に管理できるうえ、システム運用の効率化を図るために各業種に特化しているケースがあります。自社業種にマッチするシステムを見つけられるなら、まずは一元管理システムの導入検討をしたほうがいいかもしれません。

【事例】建築業向け一元管理システムを活用したデータ管理

建築業界の中でもリフォームを行う事業者がとくに気にするべき数値は売上ではなく「粗利」です。せっかく高額な受注をしても工事が進行するにつれて原価が膨れ上がり、残る利益がごくわずかになるという現象も起こり得ます。

問題は、その現象を経営者が把握していないケースがあることです。

建築業界向け一元管理システム「アイピア」は営業時に提出した見積から実行予算、完工時など様々な段階の粗利データを管理することで、どの案件がどんな原因で粗利低下を引き起こしたのか一目で分かるようになっています。

適切な原価管理を行えば、売上は上がっていないのに粗利益が向上しているというケースも珍しくありません。

データ管理の方法④:自社情報を活用できるBIツールでデータ管理をする

BIツール(ビジネス・インテリジェンスツール)は蓄積されたデータを集計・分析し、レポート作成ができるツールです。

レポート作成のほか、複数のデータを多角的に検証するOLAP分析、データから法則を見出すデータマイニング、予測を行うシミュレーションなど様々な機能が搭載されています。

近年、経営状況の把握や売上シミュレーションに活用するためにBIツールを導入する企業が増加していますが、BIツールを利用する目的が明確でなければ適切な分析ができません。

現時点でどのようなデータを保管するかから検討を始める場合には、いきなりBIツールに手を出さずにまずはSFAやCRM、一元管理システムから考えることをおすすめします。

データ管理に関するよくある質問

- データのセキュリティを強化するにはどうすればよいですか?

-

セキュリティ対策として以下の方法があります。

- ファイアウォールやウイルス対策ソフトの活用

- アクセス権限の適切な設定(管理者・一般ユーザーの制限)

- データの暗号化(機密情報の保護)

- 定期的なバックアップ(障害・サイバー攻撃に備える)

- データ管理システムを導入すると業務はどのように改善されますか?

-

データ管理システムを導入すると、以下のような改善が期待できます。

- 過去のデータを分析し、より効果的な業務改善が可能になる

- 業務の属人化を防ぎ、チームでの情報共有がスムーズになる

- 手作業でのデータ入力ミスを減らし、業務の精度が向上する

- 顧客情報・案件情報を一元管理し、対応のスピードを向上させる

- 建築業向けのデータ管理で気をつけるべきポイントは?

-

建築業では以下のポイントに注意することが重要です。

- 関係者間でのセキュアなデータ共有(クラウド活用による円滑な情報共有)

- BIMデータの一元管理(設計・施工のデータ連携を強化)

- プロジェクト情報の可視化(工程・コスト管理の最適化)

- 契約書・図面などの電子管理(ペーパーレス化による効率向上)

- データ管理を最適化するための具体的な手順は?

-

最適化のためには、以下の手順を踏むと効果的です。

- 定期的なメンテナンスと改善(データの品質管理と更新ルールの策定)

- データの現状分析(不要なデータの整理、重複データの削除)

- データの分類・構造化(フォルダ構成・データベース設計の見直し)

- 適切な管理ツールの導入(クラウド・業務管理システムの活用)

建築業のデータ管理なら『建築業向けの管理システム アイピア』

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

SFAやCRMを通じてデータを蓄積できる環境を作ろう

今回はデータ管理の目的やメリット、方法について紹介しました。データを適切に保管・活用することはあらゆる企業に求められることですが、Excelなど独自の方法ではどうしても限界があります。SFAやCRMを業務に取り入れることで自然とデータが集まる環境を作っていけば、分析を行うに十分なデータを収集することができます。

まずはシステムを導入して、自社のデータが活用できる環境を作るところから始めましょう。

建築業界(リフォーム・工務店向け)のシステムに関する記事

- 施工管理システムの比較20選!選び方や機能、費用を解説

- 工務店向け顧客管理システムおすすめ10選【最新・無料版あり】価格や費用を徹底比較

- 見積管理システムおすすめ13選【最新・無料版あり】機能・価格をタイプ別に比較

- 建築見積ソフトおすすめ16選【最新版・無料あり】価格や機能を徹底比較

- 原価管理ソフト・システムのおすすめランキング11選!

建設業のDXに関する記事

クラウドシステムに関する記事

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!