建設業は他業種に比べて利益率が低いと言われています。

他業種に比べて、高額な代金の工事を請け負いながら利益率が低くなるのはなぜでしょうか。

この記事では、建設業の適切な利益率はどのくらいなのか、利益率が低い理由、計算方法や利益率向上の方法を解説していきます。

建設業の適正な利益率とは

建設業は、建物などを建設する仕事を請け負います。

1回ごとの工事代金は高額になり、施工期間は長期に及ぶのが特徴です。

多くの建材や資材が必要となり、重機をはじめ、多くの人手がないと工事を進めることもできません。

こうした特徴がある業種で、適正な利益率はどのくらいなのでしょうか。

建設業における適正な利益率

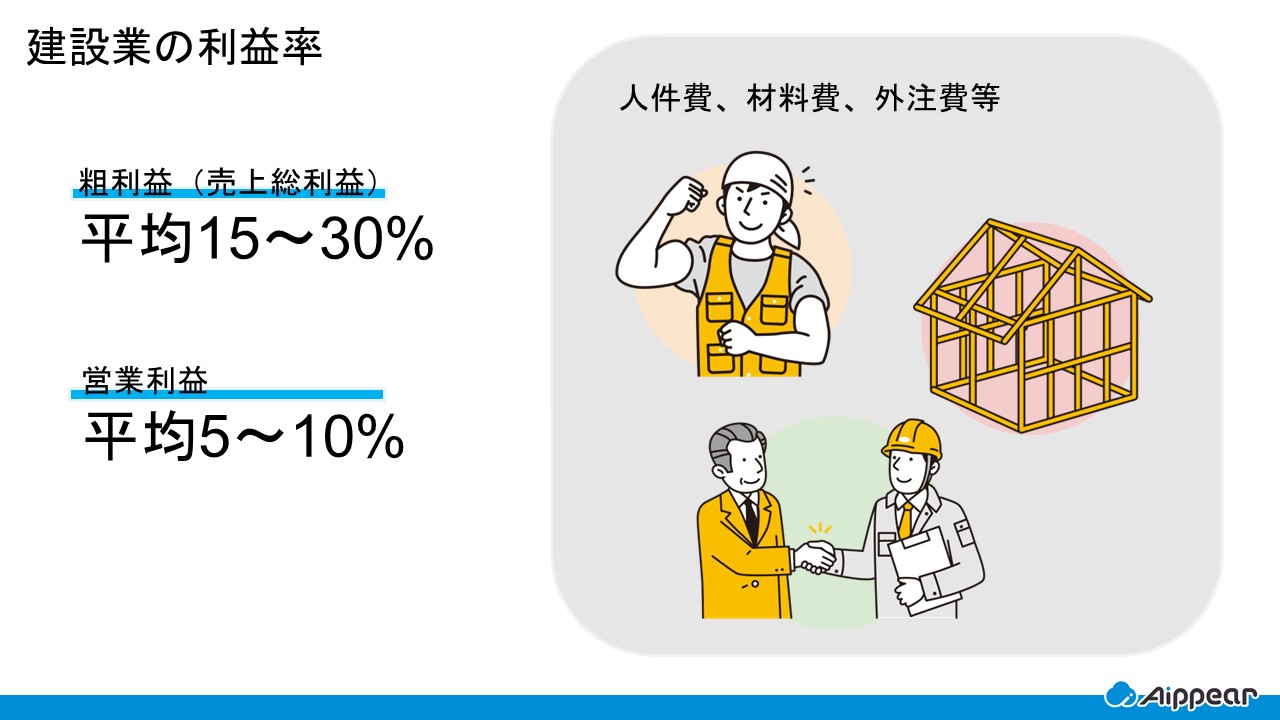

建設業における適正な利益率は、平均として粗利益率は15〜30%、営業利益率は5〜10%程度と言われています。

ただし、近年では少子高齢化で人手が不足し、人材獲得のために人件費が高騰しているため、さらに引き下がる傾向があります。

世界情勢の変化による建材や資材、エネルギー費用などの高騰も、利益率に影響しています。

資材の高騰、人手不足に関する記事はこちら

人件費の割合と適正管理方法は?

建設業における人件費の割合は10~20%と言われています。

見積を作成する際に人件費・材料費・外注費・経費など原価内訳の割合を把握することで、見積書を適正な利益率で提出ができることができます。

また、見積で予定をした人件費を労務管理をすることで、実際にかかった人件費を把握することができます。予定と実績を分析することで、見積の時より人件費がかかったということで利益率が下がるということを防ぐことができます。

まずは会社の人件費の割合を算出してみましょう。

建設業の利益率の推移(国土交通省)

近年、建設業の収益性は改善傾向にありましたが、令和3年度は横ばいまたは低下が見られました。特に、総資本経常利益率(企業の総資本に対する経常利益の割合)は、令和2年度の 6.56% から 5.97% に低下しました。

主な要因

- 資材価格の高騰(鉄鋼・木材などの価格上昇)

- 政府建設投資の減少(前年度比 約2.5% 減)

- コロナ禍による工期の遅延・コスト増加

また、売上高経常利益率は 3.58%(前年: 4.15%) に低下し、売上高営業利益率も3.44%(前年: 3.58%)と減少しました。

建設業の経営分析に関する記事はこちら

利益率の計算方法

建設業における利益率は、売上高総利益率を求めるのが一般的です。

計算式は以下の通りです。

売上総利益率=売上総利益(粗利)÷売上高×100

なお、売上総利益(粗利)=売上高-原価です。

なぜ建設業の利益率は低いのか

建設業の利益率は他業種に比べると低いと言われています。

建設業と関連のある不動産業では、20~50%と約2倍程度引き離されています。

製造業では20%~40%、サービス業となると30~80%にも及ぶため、他業種に比べると低いのは確かなようです。

では、なぜ建設業の利益率は低いのでしょうか。

他業種に比べて、工事代金は高くなるので、売上高では他業種に比べても高額になるはずです。

売上高が高いのに利益率が低いのは、計算式からもわかるように、原価が高いからです。

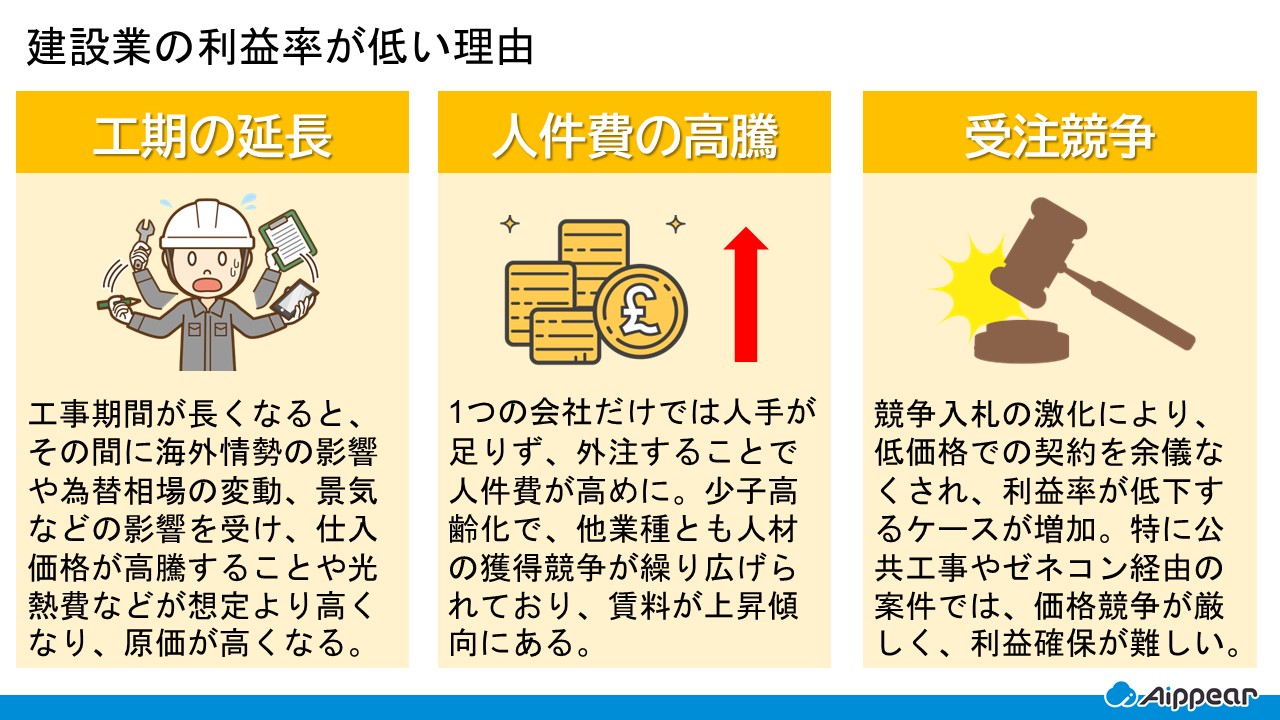

工期が長引くことによる影響

建設工事を行ううえでは、多くの建材や資材、人手が必要となります。

建材や資材はあらかじめ見積もりを行います。

しかし、工事期間が長くなると、その間に海外情勢の影響や為替相場の変動、景気などの影響を受け、仕入価格が高騰することや光熱費などが想定より高くなることがあります。

人件費の高騰による影響

多くの人手が必要であり、1つの会社だけでは人手が足りず、外注することで人件費が高めになります。

また、少子高齢化で、他業種とも人材の獲得競争が繰り広げられており、賃料が上昇傾向にあります。

一方、下請企業においては、外注を受けるために、下請代金を高額提示することができません。

つまり、下請企業では元請企業以上に利益率が低下します。

建設業の利益率は、元請企業も下請企業も含んだ平均の利益率となるため、低くなってしまう傾向にあるのです。

受注競争による影響

建設業では、競争入札の激化により、低価格での契約を余儀なくされ、利益率が低下するケースが増えています。

特に公共工事やゼネコン経由の案件では、価格競争が厳しく、利益確保が難しい状況です。

工期短縮や追加コストの負担など、不利な契約条件を受け入れる必要があり、結果として利益率が圧迫されます。

また、受注量を確保するために値下げを行うことで、利益率が低くなってしまいます。

建設業の利益率に関する記事はこちら

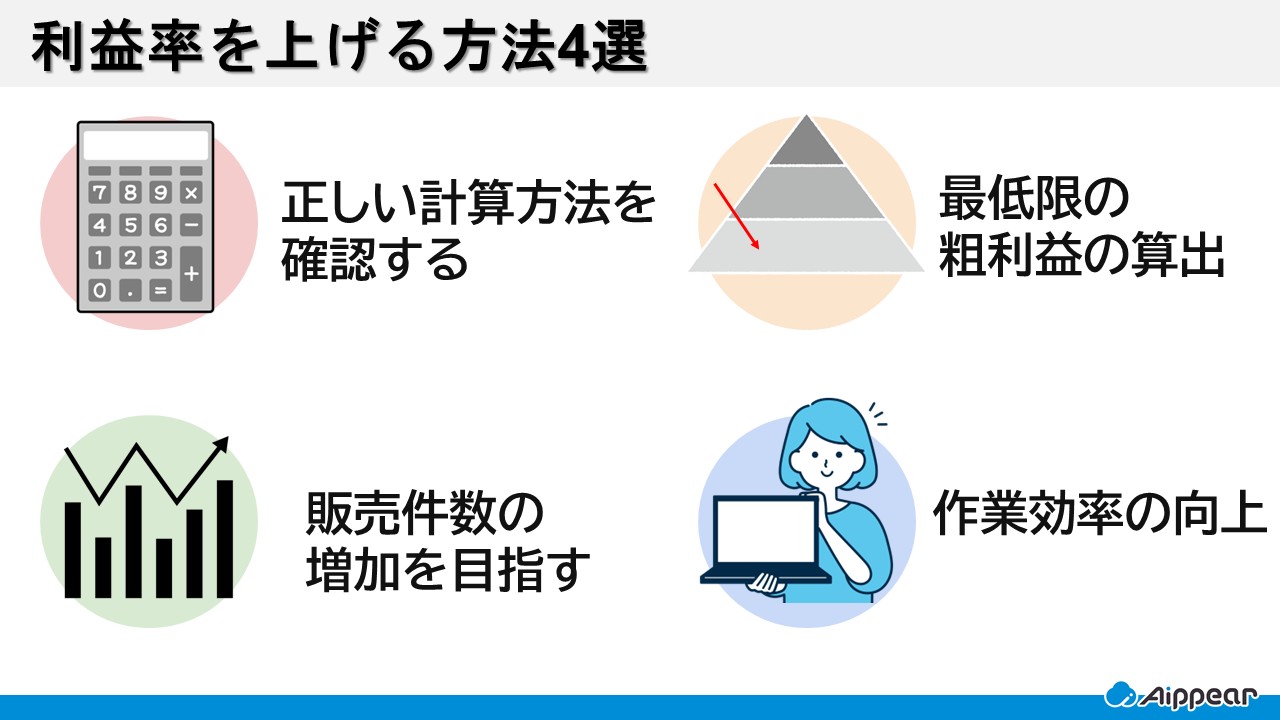

利益率を上げる方法4選

低いと言われる建設業の利益率は、下請企業ほど、いっそう低くなる傾向があります。

経営を維持していくために、利益率を上げるにはどうすれば良いのでしょうか。

利益率を上げる方法4選をご紹介します。

- 正しい計算方法を確認する

- 最低限の粗利益金額の算出

- 販売件数の増加を目指す

- 作業効率の向上

正しい計算方法を確認する

利益率を出す、正しい計算方法を確認しましょう。

売上総利益率=売上総利益(粗利=売上高-原価)÷売上高×100です。

また、工事は長期に及ぶため、見積額が実際に近くなるよう、しっかりと分析して客観的に予測することも大切です。

そのため、以下の計算式も押さえておきましょう。

- 予想利益額= 受注額 ― 実行予算額(原価予想額)

- 粗利率 =予想利益額 ÷ 受注額 × 100(%)

最低限の粗利益金額の算出

粗利益金額が最低限どのくらいあれば良いのか、あらかじめ検討を行い、社内ルールを定めておくと、予想外の赤字工事を回避しやすくなります。

受注する工事の規模や難易度、施工期間などに応じて、最低限得るべき粗利率を決めておきましょう。

たとえば、1ヶ月以上3ヶ月以内の小規模工事なら18%、3ヶ月以上6ヶ月未満の中規模工事なら20%、6ヶ月以上の大規模工事なら22%などです。

営業担当者や施工管理者などは、社内で取り決めた粗利益の獲得を目指し、原価の引き下げを狙いましょう。

具体的な取り組みとしては、以下のことが挙げられます。

- 依頼主と価格交渉を行って売上高を上げる

- 資材調達先と仕入価格の交渉を行う

販売件数の増加を目指す

販売件数を増加させて、売上高アップを目指すのも一つの方法です。

販売件数が増え、仕入れる建材や住宅設備なども増えれば、メーカーとの交渉もしやすくなり、仕入価格の低減にもつなげやすくなります。

ただし、自社のキャパシティを超えて販売件数を伸ばすと、外注費が増えるなど原価高騰にもつながります。

自社が請け負える件数とのバランスは大切ですが、工事がない日があるなど暇を持て余している場合や、別の会社から下請けの依頼が来るのを待っているだけといったことがないようにしましょう。

作業効率の向上

作業効率を上げて、原価低減を図ることも大切です。

作業工程の見直しや便利なツールの導入、よりスムーズに作業できるための安全環境の整備など、さまざまな角度から検討しましょう。

作業効率が上がって、これまでの作業をより短時間、短期間で行えるようになれば、その分人件費が下がり、工事ごとの原価を下げることができます。

賃上げが求められる中、1人あたりの賃金を下げる方法は行うべきではありません。

作業時間を短くし、1つの工事あたりの人件費を下げることがポイントです。

その一方で、販売件数を伸ばします。

作業効率化でカットできた人手を、増えた受注工事に回せるようになれば、売上高が上がって原価を下げられ、利益率を上げることが可能です。

建設業の業務効率化に関する記事はこちら

建設業における利益率の重要性

建設業においては、売上高と原価から導き出される利益率を把握、分析することがとても重要です。

経営状態の客観的に把握でき、経営指針の決定に役立つためです。

以下で詳しく確認していきましょう。

経営状態の客観的な把握

利益率を把握、分析することで、経営状態の客観的な把握につながります。

建設業は1回の工事が長期に及び、完成後もメンテナンスや補修、建て替えなどアフターサービスが欠かせません。

そのため、長期にわたって経営体力を維持し、成長し続けていくことが、施主にとっても建物を利用する人にとっても大切です。

工事の途中で倒産して、工事がとん挫することがないよう、経営状態の客観的な把握が大切です。

経営指針の決定

適切な利益を確保し、今後も経営を維持、成長し続けられるよう、利益率をもとに経営指針を決定することが求められます。

やみくもな指標ではなく、過去の実績をもとに問題点を分析し、改善を図り、利益率を伸ばすにはどうすべきかを考えることが必要です。

原価管理に関する記事はこちら

建設業における利益率増加の事例

建設業において、利益率を向上させた具体的な事例を以下に紹介します。

建設会社の事例

| 課題 | 売上高重視の戦略により、利益率が低下していた。 |

| 対策 | 全ての工事カテゴリーで選別受注を行い、売上高重視から利益重視へと戦略転換を図った。具 体的には、粗利益20%未満の工事受注を禁止する方針を徹底した。 |

| 結果 | 選別受注により、売上高は25%減少したが、粗利益率の増加により、粗利益額は横ばいを維持し、利益率の向上に成功した。 |

中堅・中小建設業の黒字化改善事例

| 課題 | 正確な受注原価の把握ができておらず、利益率が低迷していた。 |

| 対策 | 全ての工事カテゴリーで選別受注を行い、売上高重視から利益重視へと戦略転換を図った。具体的には、粗利益20%未満の工事受注を禁止する方針を徹底した。 |

| 結果 | 選別受注により、売上高は25%減少したが、粗利益率の増加により、粗利益額は横ばいを維持し、利益率の向上に成功した。 |

建築業向けの管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

まとめ

建設業の適正利益率とは18~25%程度と言われています。

利益率の計算方法は、売上総利益率=売上総利益(粗利)÷売上高×100で、粗利は売上高-原価で算出できます。

建設業の利益率は他業種に比べて低いのは、施工期間が長期に及び、資材費や人件費が高額になること、下請け業者の請負代金が低いことが主な理由です。

建設業における利益率が重要になるのは、経営状態の客観的な把握につながり、経営指針の決定材料になるからです。

利益率を上げる方法4選として、正しい計算方法を確認すること、最低限の粗利益金額の算出を行うこと、販売件数の増加を目指すこと、作業効率の向上を図ることが求められます。

経営指標に関連する記事はこちら

- 【建築業】経営指標とは?経営分析に役立つ指標をご紹介!

- 貸借対照表とは?資産、負債、純資産に分けて解説!

- 自己資本比率とは? 図で簡単解説。会社の安全性を把握しよう

- 損益分岐点とは?建築業で具体例をご紹介

- 限界利益、限界利益率、損益分岐点の意味と計算方法

- キャッシュフロー計算書とは?基礎知識から目的まで簡単に解説

- 労働配分率とは?重要な粗利(付加価値)についても解説

- 粗利(粗利益)とは? 計算方法や重要性について解説!

経営者なら知っておくべき用語に関する記事はこちら

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!