経営に数値的な解釈を取り入れて客観的に分析する、という考え方はずいぶん前に当たり前になりました。

最近では、KGI(Key Goal Indicator)やKPI(Key Performance Indicator)などを通じて目標設定を数値化する考え方なども一般的です。

ところが、数値化することや分析することばかりに意識を集中してしまい現場の声をまったく無視した方向性を示したり、使い道の無い分析結果を生んでしまうことがあります。

こうした分析麻痺症候群はなぜ起きるのでしょうか?

また、“発症”しないためにはどうすれば良いのでしょうか?原因と対策についてご紹介します。

目次

分析麻痺症候群とは?

分析麻痺症候群とは、野中 郁次郎氏(一橋大学大学院国際企業戦略研究科名誉教授)が取材の中で発した言葉で、分析にかかるコストがメリットを超えてしまう状況を指して用います。

分析のゴールを見据えずに分析すること自体が目的になってしまうマーケティング。

様々な数値をもとに経営計画を策定するも、「誰がどうやって行うのか」という観点が欠けていてうまく機能しない・・・など、実はどんな企業にも起こりうる「ありがちパターン」ではないでしょうか?

企業が陥りがちな事例

マーケティングや分析には「顧客満足」や「収益増加」というゴールがあるはずです。

これを常に意識できる環境を作る必要があり、怠れば企業にとって悪影響になりかねません。

ここではもう少し具体的に分析麻痺症候群の“症例”を見てみましょう。

パターン例1

本社スタッフの緻密な分析をもとに立てた営業計画を立てた。

➡現場の実情とあまりにかけ離れていて実現不可能。

それどころか現場と本社スタッフとの間に不信感が生まれてしまい、新しい計画を現場が受け入れなくなってしまう

パターン例2

上長への報告するために、丁寧で分かりやすい分析報告資料を作成した。

➡分析結果を用いた展望(この情報をもとにどうしていきたいのか)が欠けているために次のステップに進まない

分析麻痺症候群に陥らずに良い経営をするためには?

ここまで、分析麻痺症候群とその事例に関してみてきました。

では、どのようにすれば分析麻痺症候群に陥らずに済むのでしょうか。

以下の二点をご紹介します。

- PDCAを意識し、「分析」と「行動」のバランスを保つこと

- スタッフの心理面や状況などの現場感覚を意識すること

PDCAを意識し、「分析」と「行動」のバランスを保つこと

分析すること自体は大変価値のあることです。ただし、分析以上に行動が重要になる場面もあります。

分析はPDCAの一部であると意識して、

分析→改善のトライ&エラーをスピード感を持って積み重ねられるのが、良い経営をするポイントです。

スタッフの心理面や状況などの現場感覚を意識すること

いかに緻密な計画であっても、実行するスタッフや受け手になる顧客のことがイメージされていなければ、それは「具体性に欠ける計画」と言われてしまいます。

その計画は誰が、「どんな状況で行うのか?」「誰に向けて行うのか?」という視点が分析に含まれているかをしっかり振り返りましょう。

PDCAと心理的安全面に関する記事はこちら

現場を反映したフレームワーク

分析麻痺症候群に陥らないためには、分析がゴールを見失わないことが重要です。

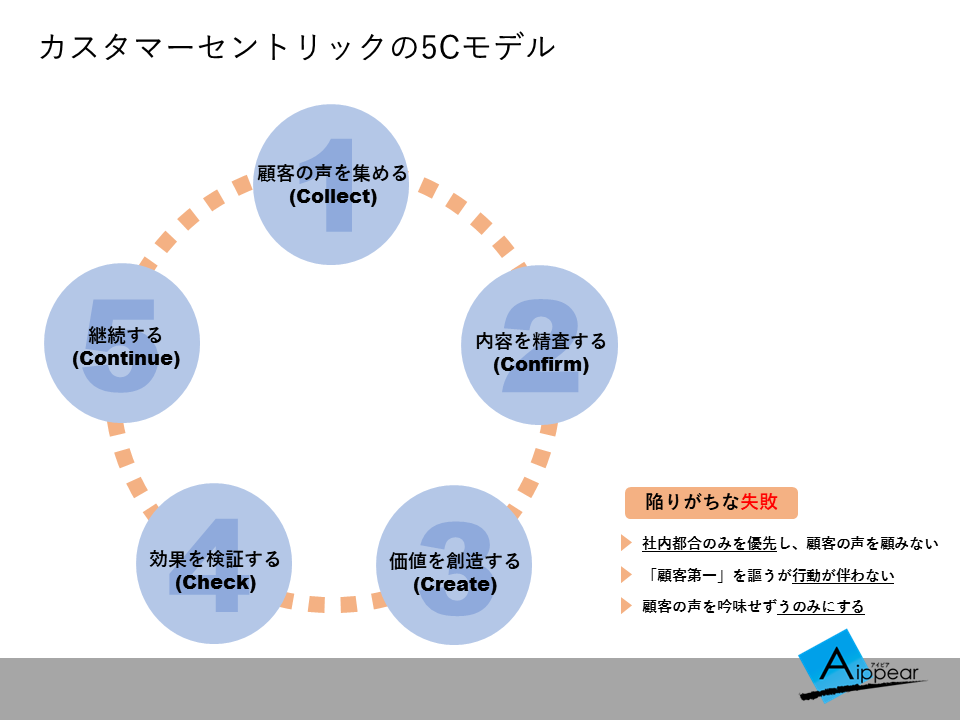

例えばカスタマーセントリックというフレームワークを用いる方法があります。

カスタマーセントリックとは

カスタマーセントリックとは、顧客の声を中心にして戦略や戦術を決定できるフレームワークがあります。

カスタマーセントリックにおいて重要な3点を詳しく見ていきましょう。

顧客の声を集める

カスタマーセントリックの考え方は、まず顧客の声を集めるところから始まります。

ここで重要なのは、ビッグデータなどを活用した平均値など集約化されたデータを基準に考えるのではなく、個々のデータにも注目するという点です。

集約される前の生の声に触れることで、顧客の考え方に肌感覚で把握することができます。

内容を精査する

内容を精査する段階では、必ず実現可能性について検討しましょう。

ここで実行する現場スタッフの実情が反映されないまま戦略実行に移ってしまうと、戦略が失敗に終わるばかりか社内での不信感に繋がり今後の運営が狙い通り進められなくなることがあります。

継続する

その他の項目は一般的なPDCAにも合わせて言えることですが、特に重要なのは5番目の「継続する」という点です。

どんなに優れた取り組みであっても一時的なもので終わってしまっては、企業全体の思考として定着することはありません。

分析麻痺症候群を根底から排除するためにも、カスタマーセントリック戦略思考を継続することは何より重要なことです。

顧客の声が中心になる考え方が染みつけば、戦略が社内都合になってしまうことはありません。

逆に、顧客の声をうのみにして自社のブランド性を失ってしまうこともないでしょう。

フレームワークに関する記事はこちら

経営分析にもおすすめ!『建築業向け管理システム アイピア』

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。 さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

まとめ

「顧客の声を大切にする」「実行するスタッフのことを考える」

言葉そのものはどれも当たり前のことですが、意外なところで見落としてしまうケースはどの会社にもありえます。

今一度、「この仕事は誰のためにあるのか?」という視点で分析や計画を振り返ってみましょう。