日々、業務をする中で様々な問題が発生しては解決をしていることでしょう。

業務の意思決定を決める方法のフレームワークとして、PDCAサイクルは有名ですが、数年前からOODAループという新しいフレームワークが注目を浴びています。

そして、さらにOODAを進化させてD-OODAというフレームワークも出てきます。

そこで、今回はこの意思決定を決めるフレームワークについてみていきます。

D-OODAとは?

D-OODAとはOODAループがモデルのベースになっているフレームワークです。

OODAの最初に「D」がついていますが、この「D」とは何でしょうか?

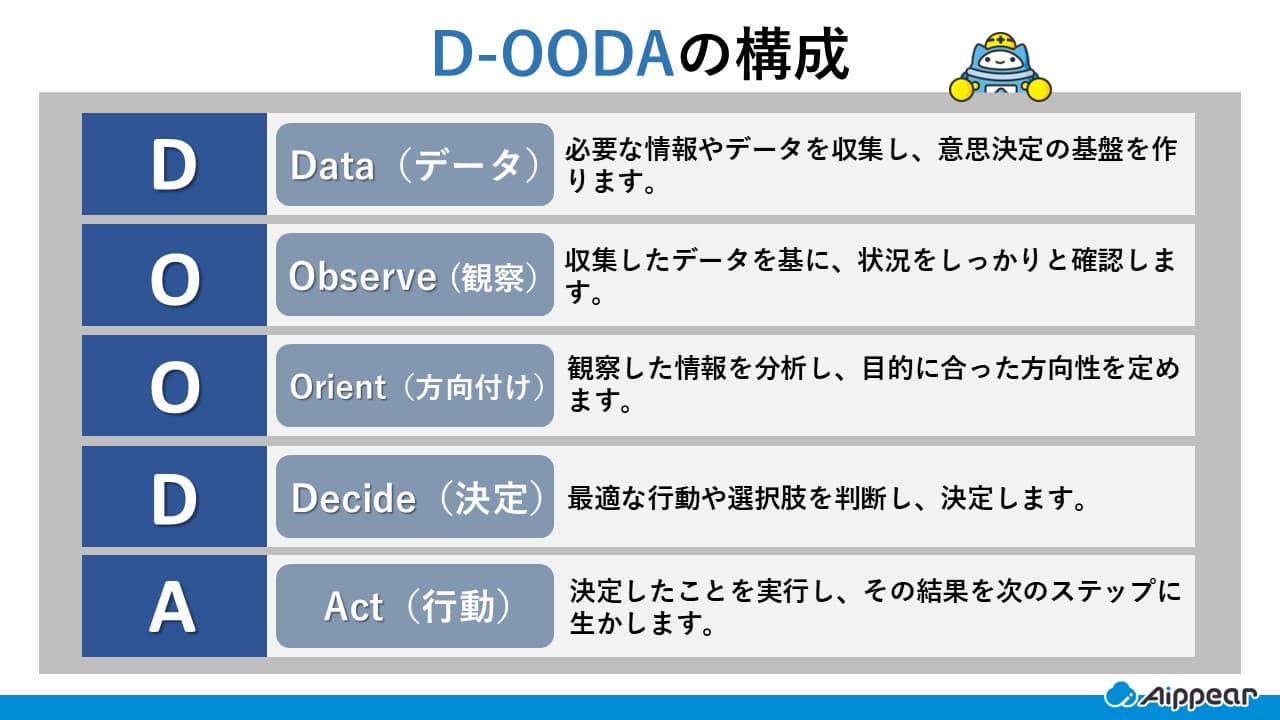

D-OODAは、迅速で効果的な意思決定を支援するフレームワークで、「データ(Data)」「観察(Observe)」「方向付け(Orient)」「決定(Decide)」「行動(Act)」という上記の5つのステップから成り立っています。

つまりD-OODAとは、まず管理者や上司がおおまかな計画を立て(Design)、その後、現場でObserve(観察)、Orient(情勢判断・方向付け)、Decide(意思決定)、Act(行動)を回していきます。

このプロセスは、元々アメリカ空軍のジョン・ボイド大佐によって提唱された「OODAループ」を基にしており、現代の急速に変化する環境での意思決定をサポートするために進化しました。

D-OODAは、最初に必要なデータを収集し、そのデータに基づいて状況を観察、分析して方向性を定め、その後、最適な決定を行い、素早く行動を起こすという流れです。

このプロセスは反復的に行われ、次々に変化する状況に柔軟に対応できる点が強みです。

またD-OODAは、ビジネスや軍事戦術、スポーツ、健康管理など、さまざまな分野で有効に活用されています。

特に、不確実性が高く変動の激しい環境において、迅速に行動を決定し、実行する力を提供してくれます。

D-OODAの特徴とは?

D-OODAの特徴は主に以下の3つです。

- 迅速な意思決定

- 反復的プロセス

- 柔軟性と適応力

特徴① 迅速な意思決定

D-OODAループの最大の特徴は、リアルタイムでの迅速な意思決定を可能にする点です。

特に変化の激しい環境や複雑な問題に直面したとき、次々に情報を観察し、方向付け、決定、行動といったプロセスを繰り返すことで、柔軟かつ素早く対応できます。

特徴② 反復的プロセス

D-OODAループは一度きりのプロセスではなく、反復的に回ることによって改善される点が特徴です。

状況が進化するにつれて、最適な決定を下すために何度も観察し、行動を繰り返すことが求められます。

特徴③ 柔軟性と適応力

進行中の状況に合わせて判断を変更できる柔軟性を持つため、急速に変化する状況にも適応しやすいです。

特に不確実性が高い環境では、この柔軟性が非常に重要となります。

OODAループとD-OODAループの違いとは?

意思決定のフレームワークとして知られる「OODAループ」と、近年注目されている「D-OODAループ」。

どちらも状況を判断し、適切な行動を取るための思考プロセスですが、そのアプローチには大きな違いがあります。

2つの違いを具体的に見ていきましょう。

OODAループ(ウーダループ)とは?

OODAループは、まず状況を観察し、得た情報を整理・分析した上で意思決定を行う、慎重かつ戦略的な手法です。

OODAループは、急速に変化する現代社会において重要なフレームワークとして注目されています。

元々、アメリカ空軍のジョン・ボイド大佐が湾岸戦争で得た洞察を基に提唱したもので、以下の頭文字を取っています。

- Observe(観察):状況を把握する

- Orient(状況判断):情報を整理し、判断の軸を定める

- Decide(意思決定):次に何をすべきか決める

- Act(行動):実行する

Observe:(観察)

観察の段階では市場、競合、自社などしっかりと観察し、正確な情報を観察・把握します。

時には観察のためにアクションを取る必要もあります。

現場でのよりリアルな情報収集からスタートするのがOODAループです。

Orient:(情勢判断・方向付け)

次の「情勢判断」では「観察」で集めた情報がどのような意味を持つのかを考え、自分の置かれている状況を判断と戦略の方向性を定めます。

※厳密なプランを作る必要はありません。正確さよりも行動決定のスピードが優先されます。

Decide:(意思決定)

3つ目は「意思決定」です。OODAループはかなり「個人」に依った意思決定モデルです。

空軍のパイロットたちに自分が次にとるべき戦闘行動を誰かに相談している余裕などありません。

1人で考え、1人で決定する。その結果、スピードが上がるのがOODAループの特色です。

Act:(行動)

最後は「行動」です。実行中に状況が分かったり、迷ったらObserve(観察)に戻って状況の観察・把握に戻ります。

OODAループではこのObserve(観察)、Orient(情勢判断・方向付け)、Decide(意思決定)、Act(行動)を高速で回していくことが重要です。

D-OODAループ(ドゥーダループ)との違いは?

OODAループとD-OODAループは以下のような違いがあります。

| OODAループ | まず状況を「観察」してから動く(慎重な意思決定) ビジネスや軍事戦略など、変化の激しい環境で迅速に最適な判断を下すのに向いている |

| D-OODAループ | 全体の方向性や戦略的な枠組みを最初にデザイン(Design)する 実験的アプローチが必要な場面で有効(スタートアップや新規事業など) |

OODAループはまず状況を「観察」してから動く(慎重な意思決定)のに対し、D-OODAループは全体の方向性や戦略的な枠組みを最初にデザイン(Design)するアプローチです。

D-OODAループは全体的な方向性を明確にした上で次のステップを進めるため、より戦略的な観点から意思決定が行われることになります。

スタートアップや新規事業の立ち上げなど、スピード感が求められる場面で特に有効です。

PDCA、OODAに関する記事はこちら

PDCAサイクルとの違いとは?

PDCAサイクルは、業務の改善や効率化に役立つ基本的なフレームワークで、多くの企業や組織で広く使われています。

特に、仕事の進め方や問題解決の手法として、新人研修やOJTの一環で初めて学ぶことが多いかもしれません。

P(Plan:計画)

最初のステップは、改善すべき課題や目標を設定し、それに基づいて計画を立てることです。

この段階では、具体的な目的や達成すべき結果を明確にし、どのように進めるかの戦略を立案します。

計画には、目標設定、必要なリソースの洗い出し、実行スケジュールの作成などが含まれます。

D(Do:実行)

次に、立てた計画に基づいて実行に移す段階です。

この段階では、計画通りに業務を進めたり、プロジェクトを実施したりします。

重要なのは、計画した内容を忠実に実行することです。

実行時には、進行状況や結果をしっかりと記録し、後で評価できるようにすることが求められます。

C(Check:評価)

実行後には、計画通りに進んだか、成果はどれほどだったかを評価します。

このステップでは、実際の結果を定量的または定性的に測定し、計画とのギャップや問題点を洗い出します。

もし、設定した目標が達成されていなければ、原因を分析して次のステップへ繋げるための情報を得ます。

A(Act:改善)

最後に、評価結果をもとに改善策を講じる段階です。

このステップでは、問題点や改善点を反映させ、次回に向けてより良い方法を模索します。

もし目標が達成できていない場合は、PDCAサイクルを繰り返し、さらなる改善を行うことになります。

改善策を実施することで、次回の計画にフィードバックをかけ、サイクルを進化させていきます。

このようにPDCAは、改善を進める「持続的なプロセス改善」に特化しており、計画→実行→評価→改善のサイクルを繰り返します。

しかしD-OODAループは、デザイン段階からスタートし、迅速な意思決定と柔軟な対応を重視し、特に戦略的な設計と対応に焦点を当てています。

つまりPDCAは定常的な改善に有効で、D-OODAは戦略的な思考と迅速な実行が求められる状況に最適です。

D-OODAループの実践ポイント

変化の速い環境で効果を発揮するためには、D-OODAループの実践的な活用方法を理解することが重要です。

ここでは、D-OODAループを効果的に活用するための実践ポイントを紹介します。

- データの質と量を重視する

- 柔軟な視点を持つ

- フィードバックを活用する

ポイント①データの質と量を重視する

初期段階でのデータ収集が重要です。

正確で質の高いデータを基に判断を下すことが、結果的に成功に繋がります。

ポイント②柔軟な視点を持つ

観察と方向付けの段階で柔軟な視点を持ち、固定観念にとらわれずに状況を分析することが重要です。

ポイント③フィードバックを活用する

行動後はフィードバックを受け取り、その結果を次のループに生かすことが、D-OODAループの効果を最大化します。

D-OODAループの活用シーン

D-OODAループは、迅速で効果的な意思決定を行うためのフレームワークであり、さまざまな分野で活用されています。

その柔軟性と適応力から、ビジネスや軍事、医療、スポーツなど、幅広い領域で応用されています。

ここでは、D-OODAループが実際にどのような場所で活用されているのか、具体的にいくつか紹介します。

活用シーン① ビジネスの意思決定

ビジネスの現場では、迅速に変化する市場環境や競争に対応するためにD-OODAループが活用されています。

まず、企業は新製品の開発において、全体的な戦略や方向性をデザインし(Design)、市場の動向や消費者のフィードバックを観察して(Observe)、その情報をもとに市場のニーズや競合の動きから情勢判断を行います(Orient)。

次に、その分析結果を基に、製品のコンセプトや戦略を決心し(Decide)、決定した戦略に基づいて試作品の開発やマーケティング活動を迅速に行動に移します(Act)。

その後、市場の反応を再度観察し、必要に応じて戦略を修正することで、継続的に改善されていきます。

このように、D-OODAループを取り入れることで、競争の激しいビジネス環境でも柔軟で迅速な意思決定が可能になります。

活用シーン② プロジェクト管理

プロジェクト管理においても、D-OODAループはプロジェクトの進捗に合わせて柔軟に対応するために利用されています。

プロジェクトチームはまず、プロジェクトの目的や進行方法をデザイン(Design)し、その後、定期的に進捗状況を観察(Observe)し、リスクや課題を洗い出して(Orient)、その上で対応策や進行方法を決定(Decide)します。

そして、計画を実行(Act)し、その後は結果を評価して再度対応策を練り直し、プロジェクトを最適化していきます。

このようにD-OODAループを用いることで、進行中のプロジェクトの成功確率を高め、リスクを最小限に抑えることが可能になります。

業務改善におすすめのフレームワークに関する記事はこちら

まとめ

今回はD-OODAループについてご紹介しました。

D-OODAは、変化が激しい時代に対応したスピード重視の「OODAループ」に計画性を合わせたフレームワークです。

PDCAループよりも、OODAのようにスピード感をもって遂行できる上に、OODAよいも会社と現場のずれが生じにくいことが特徴です。

PDCAやOODAを活用してもいまいち効果を感じられない場合は、D-OODAを活用してみると良いでしょう。

経営分析にもおすすめ!建築業向けの管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

経営指標に関連する記事はこちら

- 【建築業】経営指標とは?経営分析に役立つ指標をご紹介!

- 貸借対照表とは?資産、負債、純資産に分けて解説!

- 自己資本比率とは? 図で簡単解説。会社の安全性を把握しよう

- 損益分岐点とは?建築業で具体例をご紹介

- 限界利益、限界利益率、損益分岐点の意味と計算方法

- キャッシュフロー計算書とは?基礎知識から目的まで簡単に解説

- 労働配分率とは?重要な粗利(付加価値)についても解説

- 粗利(粗利益)とは? 計算方法や重要性について解説!

経営者なら知っておくべき用語に関する記事はこちら

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!