業務改善やチームの成長には、日報などによる振り返りが欠かせません。

特に、建築業やIT業界など、プロジェクト単位で業務が進む環境では、継続的な改善が求められます。そこで活用されるのが「KPT法」です。

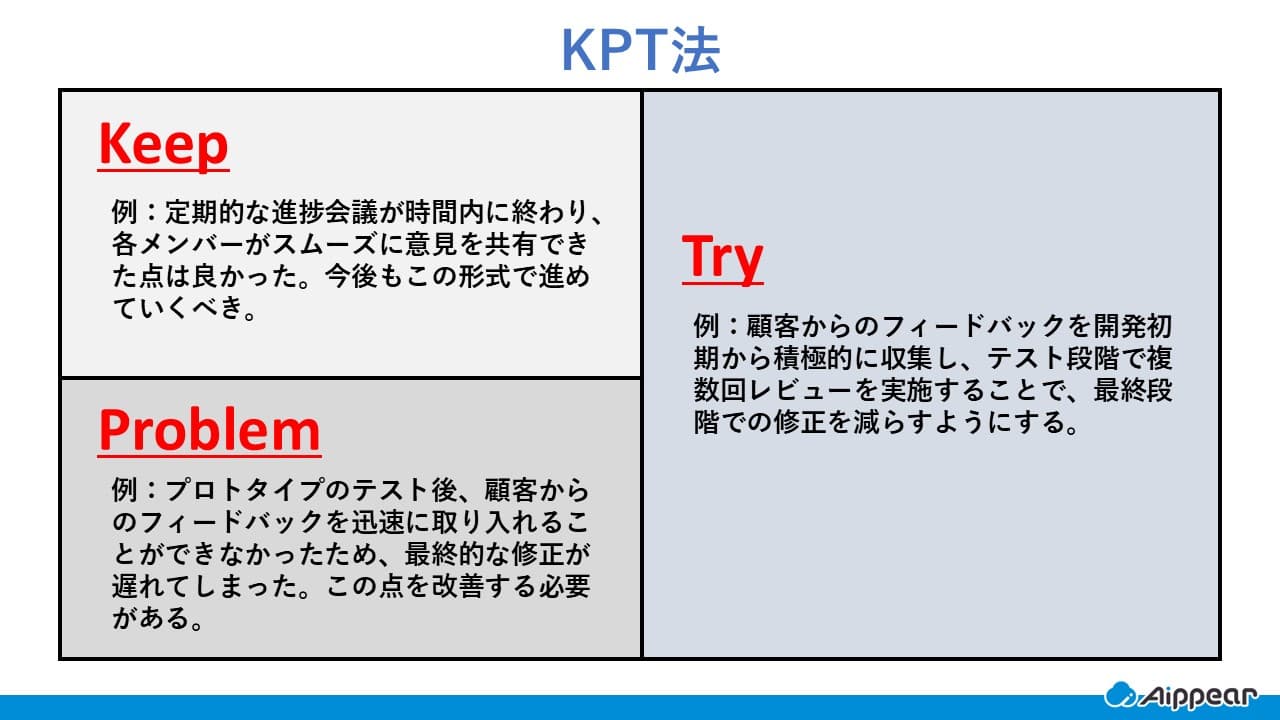

KPT(Keep・Problem・Try)法は、シンプルながら効果的な振り返りのフレームワークで、「うまくいったこと」「課題」「次に試すこと」を整理し、業務の改善につなげます。

本記事では、KPT法の基本的な進め方やメリットを解説し、実際の活用事例を紹介します。

定期的な振り返りを通じて、チームの生産性向上や業務の最適化を目指しましょう。

KPT(ケプト)法とは

「KPT(ケプト)」は、振り返りと改善を目的としたシンプルなフレームワークです。

この手法は、個人やチームが自分たちの取り組みを評価し、次に進むための具体的なステップを考えるために使用されます。

KPT法は、特にプロジェクトや業務の進行状況を評価し、次回に生かすための貴重な指針を提供します。

KPT法は、以下の3つを中心に振り返る手法のことです。

- Keep(維持すること)

- Problem(問題点)

- Try(挑戦すること)

上記のKPT法の3つの要素について詳しくご紹介します。

① Keep(維持すること)

うまくいったことや成功した取り組みを振り返り、それを今後も継続することを意味します。

良かった点を再確認することで、成功の要因を明確にし、今後もその方法や戦略を維持することが重要です。

② Problem(問題点)

成果が思うように出なかった、またはうまくいかなかった部分を挙げ、その原因を分析します。

問題点を明確にすることで、改善策を考えやすくなり、次回の成果に向けての課題を洗い出すことができます。

③ Try(挑戦すること)

次回に向けて挑戦したいことや試してみたい改善策を挙げます。

新しいアイデアや試すべきアプローチを具体的に考え、実行可能なアクションに落とし込みます。

業務改善に役立つ!フレームワークはこちら

KPT法の目的とは?

KPT法の目的は、業務やプロジェクトの振り返りを通じて、継続的な改善と成長を実現することです。

このフレームワークは、成功した点を維持し、課題や問題点を特定して解決策を見つけ、次回に活かすための具体的なアクションを導き出すことを目的としています。

以下の点が主な目的です。

- 継続的な改善を促進する

- チームや個人のパフォーマンス向上

- 迅速な問題解決と改善策の実行

目的① 継続的な改善を促進する

定期的に振り返りを行うことで、過去の成功を活かしつつ、問題点を改善し、より良い結果を得るための改善策を講じることができます。

目的② チームや個人のパフォーマンス向上

KPT法を通じて、個々の成長とチーム全体の効率向上を図ることができます。

問題点を共有し、解決策を共に考えることで、協力し合いながら成果を高めることが可能です。

目的③ 迅速な問題解決と改善策の実行

振り返りによって課題を早期に発見し、迅速に対応策を講じることができるため、プロジェクトや業務の進行を妨げる問題を最小限に抑えることができます。

KPT法の特徴とは?

KPT法の特徴には、誰でも実践しやすく、継続的な改善を促進する要素が揃っています。

ここでは、その特徴を4つのポイントに絞って紹介します。

- シンプルで実践しやすい

- 継続的な改善を促進

- 柔軟性が高い

- 問題点の早期発見と解決

特徴① シンプルで実践しやすい

KPT法は「Keep」「Problem」「Try」の3つのカテゴリーから成り立っており、誰でも簡単に理解し、実行できるため、すぐに振り返りを始められます。

特徴② 継続的な改善を促進

定期的に振り返りを行うことで、成功した点を維持し、問題を解決し、次回の挑戦を試みることで、継続的な成長と改善を実現できます。

特徴③ 柔軟性が高い

どんな業務やプロジェクトにも適用でき、個人からチーム、組織まで幅広く活用可能です。

状況に応じてアレンジができるため、さまざまな環境に対応できます。

特徴④ 問題点の早期発見と解決

振り返りを通じて問題点を早期に発見し、改善策を考えることで、プロジェクトや業務の進行中に課題を解決しやすくなります。

KPT法のメリット

KPT法は、シンプルながら効果的な振り返りのフレームワークであり、業務やプロジェクトの改善に役立ちます。

ここでは、KPT法を活用することで得られる主なメリットを紹介します。

- 問題を素早く見つけて対応できる

- 効果的なコミュニケーションができる

- 組織やチームの成長につながる

- タスクや目標が明確になる

- 前向きなフィードバックの習慣が身につく

メリット① 継続的な改善ができる

KPT法は、定期的な振り返りを通じて問題を早期に発見し、迅速に改善策を試すことができます。

これにより、短期的なフィードバックループが形成され、小さな改善を積み重ねることで継続的に成長し、組織全体の質が向上します。

メリット② 効果的なコミュニケーションができる

チームでKPTを実施すると、互いの意見を共有しやすくなり、前向きな話し合いが促進されます。

その結果、円滑な情報交換ができ、より良いアイデアや改善策が生まれやすくなります。

メリット③ 組織やチームの成長につながる

成功した取り組みを継続し、新しい挑戦を積み重ねることで、組織やチームが段階的に進化していきます。

定期的な振り返りを行うことで、より良い働き方を目指せる仕組みが整います。

メリット④ タスクや目標が明確になる

現在の状況を整理し、「何を維持し、何を改善すべきか」を明確にすることで、やるべきことが可視化されます。

これにより、チームや個人が迷うことなく、次に取るべきアクションに集中できます。

メリット⑤ 前向きなフィードバックの習慣が身につく

単なる問題指摘ではなく、「良かった点」も振り返ることで、前向きな評価をしながら改善を進めることができます。

これにより、成長を実感しながら改善に取り組めるようになります。

KPT法のデメリットは?

KPT法は有用なフレームワークですが、使い方によってはデメリットもあります。

主なデメリットは以下の通りです。

- 表面的な振り返りになりやすい

- 頻繁に実施しないと効果が薄れる

- 振り返りと問題解決を混同しやすい

デメリット① 表面的な振り返りになりやすい

KPT法はシンプルであるがゆえに、「Keep(良かったこと)」や「Problem(問題点)」を深掘りせずに表面的な振り返りで終わってしまうことがあります。

特に「Problem」の部分が曖昧だと、具体的な改善策につながりにくくなります。

デメリット② 頻繁に実施しないと効果が薄れる

KPT法は継続的に実施することで効果を発揮します。

しかし、振り返りの頻度が少ないと、改善サイクルが滞り、気づいたときには問題が大きくなっている可能性があります。

デメリット③ 振り返りと問題解決を混同しやすい

KPT法は振り返りを目的とした手法ですが、振り返るだけで満足し、実際の問題解決にはつながらないケースがあります。

「Problem(問題点)」を洗い出しただけで終わってしまい、「Try(挑戦)」として具体的な改善策が十分に検討されないと、単なる課題のリストアップで終わってしまうこともあります。

KPT法の進め方とは?

ここでは、KPT法の基本的な進め方を説明します。

- 事前にフォーマットを整える

- KeepとProblemを書き出す

- 意見を交わしながら深掘りする

- Tryとして取り組む内容を決める

- 実施し、振り返りを共有する

① 事前にフォーマットを整える

KPTを記録するための環境を準備します。

ホワイトボードや付箋、オンラインツールなど、チームに合った方法を選びましょう。

KPT法の目的は、振り返りだけでなく、次の行動につなげることです。

そのため、「Try(次に試すこと)」を具体化する時間とスペースを十分に確保しましょう。

② KeepとProblemを書き出す

振り返る対象を決めたら、「Keep(継続すべきこと)」と「Problem(改善が必要な点)」を洗い出します。

個人で整理する場合もあれば、グループで意見を集める方法もあります。

うまくいったこと、見直すべき点を具体的に挙げることがポイントです。

付箋などに書き出すと、フォーマットに簡単に貼ることができます。

③ 意見を交わしながら深掘りする

出されたKeepとProblemについて、チーム内で話し合います。

「どのような要因で成功したのか」「なぜ課題が生じたのか」を掘り下げることで、より本質的な改善点が見えてきます。

表面的な指摘だけで終わらせず、原因を明確にすることが重要です。

④ Tryとして取り組む内容を決める

議論をもとに、「Try(次に挑戦すること)」を具体化します。

「いつ・誰が・どのように実行するか」を明確にし、実行可能なアクションへ落とし込むことが大切です。

抽象的なアイデアではなく、現場で実践できる形にすることで、より効果的な改善につながります。

⑤ 実施し、振り返りを共有する

決めたTryを実行し、次のKPTで進捗を振り返ります。

チーム内で成果を確認し、必要に応じて新たな改善策を検討します。

このサイクルを継続することで、業務の質を高め、チームの成長につなげることができます。

KPT法を効果的に活用するポイント

KPT法は、個人やチームが業務の振り返りと改善をスムーズに進めるためのシンプルな手法です。

しかし、単に「Keep」「Problem」「Try」を書き出すだけでは、十分な成果を得ることはできません。

KPTを最大限活用するためには、いくつかのポイントを押さえて実施することが重要です。

ここでは、KPT法をより効果的に運用するためのポイントを紹介します。

- Tryを重視し、実行可能なアクションに落とし込む

- Keepも積極的に挙げる

- 問題の根本原因を探る

- 定期的にKPTを実施し、振り返りのサイクルを回す

ポイント① Tryを重視し、実行可能なアクションに落とし込む

KPTの目的は、振り返りだけでなく、次の行動につなげることです。

「Try」の項目を形だけで終わらせず、「誰が・いつ・何をするのか」を具体的に決めましょう。

また、実行が難しい改善策は後回しにせず、できる範囲で小さなアクションに分解すると取り組みやすくなります。

ポイント② Keepも積極的に挙げる

KPTを実施すると、つい「Problem(課題)」に目が向きがちですが、「Keep(良かったこと)」も同じくらい重要です。

成果につながった取り組みをしっかり評価し、今後も継続すべき点を明確にすることで、組織の強みを活かしやすくなります。

ポジティブな視点を持つことで、チームの士気向上にもつながります。

ポイント③ 問題の根本原因を探る

Problemを挙げる際に、表面的な課題だけで終わらせないように注意しましょう。

「なぜこの問題が発生したのか?」を掘り下げることで、根本的な原因が見えてきます。

本質的な改善策を導き出すために、「なぜ?」を繰り返し問いかけることが効果的です。

ポイント④ 定期的にKPTを実施し、振り返りのサイクルを回す

KPTは、一度実施しただけでは効果を発揮しません。

定期的に実施し、Tryの成果を確認することで、継続的な改善につなげることができます。

また、過去のKPTの内容を振り返ることで、同じ問題を繰り返さない工夫ができるようになります。

営業支援システム(SFA)、出面管理を詳しく見るならこちら

KPT法の活用事例

ここからは、KPT法の活用事例についてご紹介します。

現場の業務改善(作業の効率化)

背景

ある建築現場では、作業の進捗が予定より遅れることが多く、職人の負担が増加していた。

実施内容

週次ミーティングでKPTを活用し、現場の課題を整理。

- Keep: 「朝礼での情報共有がうまく機能している」

- Problem: 「作業エリアの準備が遅れ、職人が待機する時間が発生している」

- Try: 「次回から作業開始前日に資材・工具の準備状況を確認するチェックリストを導入する」

効果

作業開始がスムーズになり、職人の待機時間が減少。工期の遅れが減り、効率的な施工が可能になった。

安全管理の改善(ヒヤリハットの削減)

背景

建設現場では安全対策を行っていたものの、小さな事故やヒヤリハット(危険を感じる出来事)が発生していた。

実施内容

月次の安全管理会議でKPTを実施。

- Keep: 「ヘルメットや安全帯の着用ルールは守られている」

- Problem: 「足場の一部が不安定で、転倒リスクがある」

- Try: 「作業開始前に足場の点検を義務付け、安全チェックシートを導入する」

効果

足場の点検が徹底され、ヒヤリハットの件数が減少。労災事故の発生リスクが低下した。

資材管理の最適化(コスト削減)

背景

建築プロジェクトにおいて、資材の発注ミスや過剰在庫が発生し、無駄なコストがかかっていた。

実施内容

資材管理担当者がKPTを活用して課題を整理。

- Keep: 「主要な資材は適切なタイミングで発注できている」

- Problem: 「特定の資材が余剰になり、廃棄コストが発生している」

- Try: 「在庫管理システムを活用し、過去の使用実績を元に発注量を最適化する」

効果

発注ミスが減り、余剰在庫が適正化。コスト削減につながった。

まとめ

KPT法(Keep・Problem・Try)は、シンプルで効果的な振り返りのフレームワークであり、さまざまな業界で活用されています。

特に、建築業やIT業界など、プロジェクト単位で業務が進行する環境では、継続的な改善が求められるため、KPT法は非常に有効です。

進め方としては、各プロジェクトや活動の終了後に、チームで「うまくいったこと(Keep)」「課題(Problem)」「次に試すこと(Try)」を整理し、改善策を導き出します。これにより、問題点の明確化と具体的なアクションプランが生まれ、チーム全体の成長を促進します。

KPT法のメリットは、業務の改善サイクルを回しやすくし、課題の早期発見や改善策の実行を容易にする点です。

また、チーム全員で振り返りを行うことで、意識の共有や協力体制の強化にもつながります。

今後、KPT法を活用することで、より効率的な業務運営やチームの成果を上げることができるでしょう。

建築業向けの管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

日報の基本に関する記事

日報の管理・活用方法に関する記事

日報の効率化に関する記事

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!