鉄骨工事は、建物の骨組みを支える重要な工事であり、高層ビルや商業施設、工場など多くの現場で採用されています。鉄骨の特性を活かすことで、強度や耐震性を高められるだけでなく、工期の短縮や大規模建築への対応も可能になります。

しかし一方で、「鉄骨工事とは具体的にどのような工事なのか」「施工の種類や流れ、必要な資格は何か」といった疑問を持つ方も少なくありません。特に中小建設業の経営者や現場監督にとっては、正しい知識を持つことで工事の品質や安全管理、コスト管理に大きな差が生まれます。

本記事では、鉄骨工事の基本から施工方法、流れ、資格、安全管理、さらにはDXの活用までを網羅的に解説します。初学者にも理解しやすいように事例を交えながら、実務に直結するポイントを整理しました。

鉄骨工事とは

鉄骨工事とは、鋼材を使用して柱や梁を組み上げ、建物の主要な構造体を形成する工事です。

鉄骨は工場で製作された後、現場に搬入され、クレーンで吊り上げて組み立てられます。

接合には高力ボルトや溶接が用いられ、安全性を確保するための品質検査が欠かせません。

代表的に使われる鋼材

| 鋼材の種類 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| H形鋼 | 曲げに強く高層建築向き | 柱、梁 |

| I形鋼 | 軽量で運搬が容易 | 中小規模建築 |

| 角形鋼管 | 圧縮に強い | 柱、耐震補強 |

| 山形鋼・溝形鋼 | 接合部材や補強材に適用 | トラス、補強部材 |

鉄骨工事の役割と必要性

鉄骨工事は、建物の「骨組み」を担うため、施工精度がそのまま建築物全体の安全性に直結します。

特に日本は地震大国であり、耐震性を確保する上で鉄骨の強度と柔軟性は大きな武器となります。

さらに、鉄骨工事は工期短縮にも寄与します。工場で事前に部材を製作するプレハブ方式を採用することで、現場での施工時間を短縮し、全体工程の効率化を図ることができます。これは人手不足やコスト管理に悩む中小建設業にとって、大きなメリットといえるでしょう。

また、鉄骨工事は大型商業施設や工場など「広い空間を支える建築物」に最適です。

コンクリートでは難しい大スパン構造を実現できるため、建築の自由度を高める点でも重要な役割を果たしています。

鋼構造物に関する記事はこちら

鉄骨工事の種類

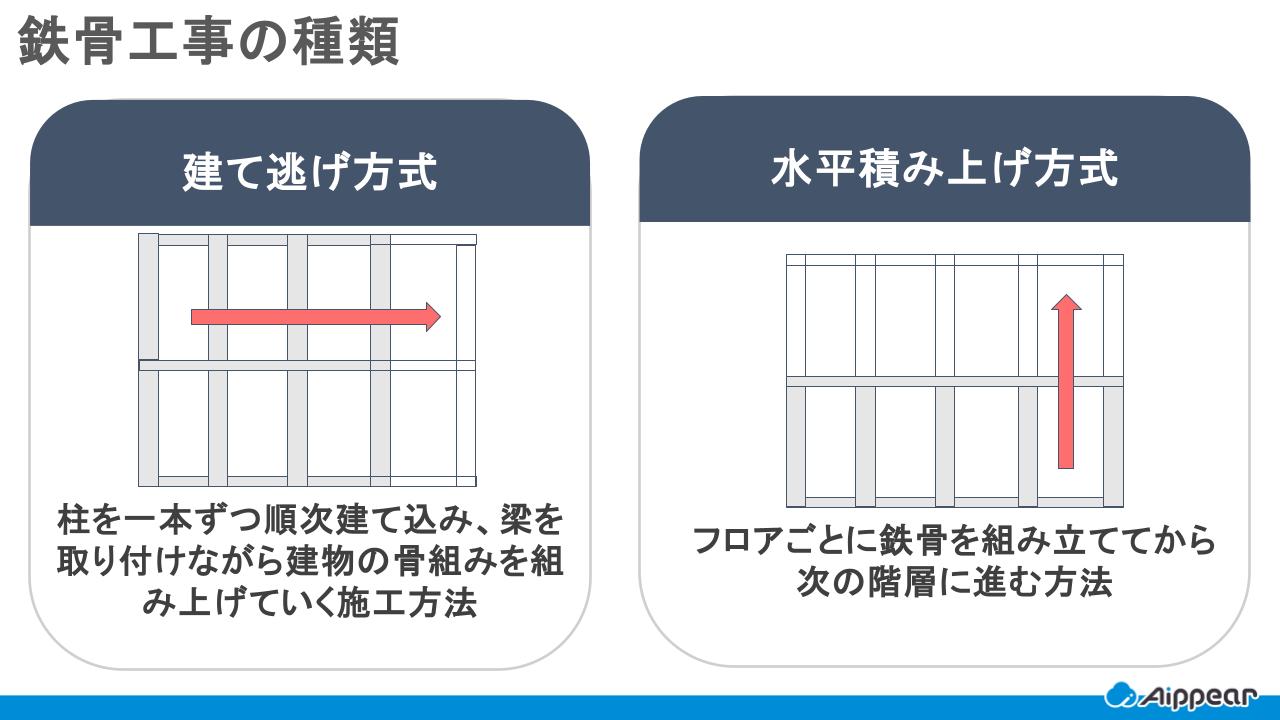

鉄骨工事には大きく分けて「建て逃げ方式」と「水平積み上げ方式」の二つの施工方法があります。

どちらも現場の条件や建物の規模によって使い分けられており、工期や安全性に大きく影響します。

鉄骨工事の種類①建て逃げ方式

建て逃げ方式とは、柱を一本ずつ順次建て込み、梁を取り付けながら建物の骨組みを組み上げていく施工方法です。

この方式の大きな特徴は「施工のシンプルさ」と「スピード感」にあります。一本の柱を建てるごとに梁をかけ、安定させながら次の柱を建てていくため、作業の流れが明快です。

- 工程がわかりやすく、比較的小規模な現場でも採用しやすい

- 施工スピードが速い

- 高所作業の割合が多く、安全管理を徹底する必要がある

- 仮設材を多く使うため、現場のスペースが狭い場合は作業効率が落ちやすい

そのため、建て逃げ方式は中小規模の建物や、比較的施工スペースが確保できる現場に適しています。

鉄骨工事の種類②水平積み上げ方式

水平積み上げ方式は、フロアごとに鉄骨を組み立ててから次の階層に進む方法です。

建物の階ごとに区切って施工を進めるため、全体の安定性が高く、精度を確保しやすいのが特徴です。

- 仮設材を最小限に抑えられる

- 階ごとに施工を完了させるため、建物全体の精度を高めやすい

- 工程が複雑で、施工スピードはやや遅い

- 計画性や揚重設備の活用が不可欠

この方式は高層ビルや大規模建築物に多く採用されます。さらに、水平積み上げ方式には マストクライミング方式 と フロアクライミング方式 という二つのバリエーションがあります。

マストクライミング方式

マストクライミング方式は、鉄骨を組み上げながらタワークレーンを「マスト(支柱)」に沿って少しずつ上昇させていく方法です。

- 高さのある建物に対応できるため、高層ビル建設で多用される

- クレーンを地上から順に上昇させるため、揚重作業を途切れなく続けられる

- 一方で、クレーン操作やマスト設置に高度な技術が必要になる

この方式は、効率よく高さを稼ぎながら安全性を確保するのに適しています。

フロアクライミング方式

フロアクライミング方式は、フロアに設置されたクレーンをジャッキの力で押し上げ、建物の成長に合わせてクレーン自体を高層階へ移動させながら施工を進める方法です。

- クレーンが床に固定されるため、揚重作業が安定しやすい

- 超高層ビル建設に適しており、安全性が高い

- ただし、クレーンの移動や設置に手間と時間がかかる点がデメリット

施工の安全性と効率を両立できるため、都市部の大規模プロジェクトで多く利用されています。

建設機械施工管理技士に関する記事はこちら

鉄骨工事の施工手順

鉄骨工事は、工場での部材製作と現場での組み立て作業によって進められます。

工場での高精度な製作と現場での安全・正確な施工の両方が揃って、初めて安定した建物が完成します。

ここでは代表的な施工の流れを順を追って説明します。

- アンカーボルト設置

- 柱脚部下地処理

- 工場で鉄骨製作

- 現場搬入・建て方

- 本締め・溶接接合

- 柱脚部グラウト充填

- 建て入れ調整・仕上げ

施工手順①アンカーボルトの設置

工事の最初の重要な工程が、基礎にアンカーボルトを設置する作業です。

アンカーボルトは柱脚を固定する役割を持ち、建物全体の精度を左右します。

設置位置や高さに誤差があると、その後の鉄骨の建て入れ精度に影響が出るため、墨出し確認や治具を使った位置調整が徹底されます。

施工開始前の基盤を作る工程であり、細心の注意が求められます。

施工手順②柱脚部の下地処理

柱を据え付ける基礎部分には、均しモルタルを施工してレベルを調整します。

これにより、鉄骨の荷重を基礎全体に均等に伝えられる状態を作ります。

下地処理が不十分だと荷重が偏り、建物の耐久性に悪影響を及ぼす可能性があります。

シンプルに見える工程ですが、建物の安定性を支える縁の下の力持ちのような役割を果たす重要な工程です。

施工手順③工場での鉄骨製作

鉄骨部材は現場ではなく、専門工場で製作されます。

鋼材の切断、孔あけ、溶接、塗装までを一貫して行い、品質検査を経て現場へ搬送されます。

工場製作の精度が現場の施工精度を大きく左右するため、超音波探傷試験などの非破壊検査で溶接部の品質が確認されます。

現場の効率を高めるためにも、工場での徹底した管理が不可欠です。

施工手順④現場への搬入と建て方

工場で完成した鉄骨はトラックで現場に搬入され、クレーンを使って建て方作業が行われます。

まず柱を立て、次に梁を接合し、仮ボルトで仮固定を行います。

この段階で建て入れ精度を確認しながら作業を進めることが大切です。

建て方は鉄骨工事の「見せ場」ともいえる工程であり、大型の部材が空中で組み合わさる様子は迫力がありますが、同時に高所作業が多いため安全管理が最優先となります。

躯体工事に関する記事はこちら

施工手順⑤本締め・溶接による接合

仮組みが完了したら、高力ボルトによる本締めや溶接で接合部を固定します。

ボルトは指定トルクで締め付け、検査員が確認を行います。

溶接部も外観だけでなく、超音波や放射線検査で内部欠陥を調べることが一般的です。接合部の品質は建物全体の耐震性や耐久性に直結するため、施工と検査をセットで行うことが重要です。

ここで手を抜くと重大事故につながりかねないため、最も緊張感の高い工程といえます。

施工手順⑥柱脚部のグラウト充填

柱脚部と基礎との隙間には無収縮モルタル(グラウト材)を流し込みます。

これにより柱の荷重を基礎へ均一に伝えることが可能になります。

グラウトが不十分だと局所的に力が集中し、構造の安定性を損なう恐れがあるため、施工後の確認も欠かせません。

小さな隙間を埋めるだけの作業に見えますが、建物の耐久性を高めるためには非常に重要な仕上げ工程です。

施工手順⑥建て入れ調整と仕上げ

最後に、柱や梁の垂直・水平を確認し、建て入れ精度を調整します。

建て入れ検査の結果をもとに微調整を行い、全体の骨組みを整えます。

その後、耐火被覆や防錆塗装を施し、安全装置の設置や最終検査を実施して鉄骨工事は完了します。

この工程を経て初めて建物が次の工事工程(床や外装工事など)に進むことができ、鉄骨工事の完成度がその後の品質に直結することになります。

工事管理に関する記事はこちら

鉄骨工事で知っておきたい注意点

鉄骨工事は、建物の“骨組み”をつくる最も重要な工程です。

そのため、設計・製作・建方・仕上げといった各段階で一つでもミスがあると、後工程の大きな手戻りや安全リスクにつながります。

ここでは、鉄骨工事を安全かつスムーズに進めるために押さえておきたい代表的な注意点を3つに整理して解説します。

設計・製作段階での図面整合性と品質管理

鉄骨工事では、施工前の設計図・構造図・製作図の整合性が非常に重要です。

わずかな食い違いでも、現場での寸法不一致や追加工事につながり、工程全体の遅延を招く原因になります。

また、工場製作では材料の証明書(ミルシート)や、溶接品質の管理が求められます。

溶接方法の指定や検査(UT・MTなど)を事前に確認し、品質基準を満たしているかをしっかりチェックすることが、後のトラブル防止につながります。

搬入・建方作業の安全確保と作業計画の徹底

鉄骨の建方作業は、高所作業や重量物の吊り上げを伴う、事故リスクの高い工程です。

そのため、事前の計画段階で以下のポイントを押さえておく必要があります。

- 搬入ルートの確保と近隣への配慮

- クレーンの配置・吊り順・作業動線の設計

- 部材の仮置きスペースの確保

- 強風・悪天候時の判断基準の設定

また、柱・梁の建方では、仮ボルトの締結不足や、精度確認不足によるズレが発生しがちです。

安全帯や足場、合図者(操作指揮者)の配置など、現場の安全管理も徹底する必要があります。

溶接・ボルト締結・防錆処理など仕上げ工程の精度管理

建方完了後は、溶接部・ボルト部・塗装部など、仕上げ工程の精度が建物の性能を左右します。

特に高力ボルトは、「仮締め → 本締め → トルク確認」の順序や管理記録が重要で、一本でも不良があると後戻り作業が発生します。

加えて、現場溶接は気温や湿度によって品質が左右されるため、前処理や養生が不可欠です。

また、工場での塗装に加えて、現場溶接部はタッチアップ塗装を行い、防錆性能を確保しなければなりません。

これらのチェックを丁寧に行うことで、仕上がり品質の向上と長期耐久性の確保につながります。

鉄骨工事に求められる資格

鉄骨工事は重量物を扱い、高所作業や溶接作業も多いため、高度な知識と技術を持つ人材が必要です。

そのため、施工管理や技能に関する資格が多数存在します。ここでは代表的な資格を整理します。

- 鉄骨工事管理責任者

- 主任技術者・専任技術者(施工管理技士)

- 溶接技能者

- 高力ボルト接合管理技術者

- 安全管理者

資格①鉄骨工事管理責任者

鉄骨工事管理責任者は、鉄骨工事の施工計画から安全管理、品質検査までを統括する資格です。

現場において適正に工事が進むよう監督する役割を担います。

受験には一定の実務経験が必要であり、建築工事における鉄骨の組立や管理業務の経験が求められます。

特に中規模以上の工事では必須とされるケースも多く、現場全体の信頼性を高めるうえで重要な資格といえます。

鉄骨工事管理責任者に関する記事はこちら

資格②主任技術者・専任技術者(施工管理技士)

建設業法では、一定規模以上の工事に主任技術者や専任技術者を配置することが義務付けられています。

鉄骨工事では「建築施工管理技士」や「土木施工管理技士」が該当し、工事全体の工程管理・品質管理・安全管理を行います。

特に1級施工管理技士は大規模工事で必要とされる資格であり、入札条件としても重視されます。

主任技術者に関する記事はこちら

資格③溶接技能者

鉄骨工事では溶接による接合が多用されるため、溶接技能者の資格が不可欠です。

特にJIS Z 3801に基づく「アーク溶接技能者」や「半自動溶接技能者」が代表的です。

溶接は見た目の仕上がりだけでなく、強度や耐震性に直結するため、資格者による確実な作業と検査が必須です。

現場で溶接を担当する職人は、この資格を持っていなければ作業に従事できないケースが一般的です。

溶接工事に関する記事はこちら

資格④高力ボルト接合管理技術者

鉄骨工事の接合部では「高力ボルト」による締め付けが主流です。

そのため、高力ボルト接合に関する専門資格を持つ技術者が必要になります。

この資格を持つことで、ボルトの本締め作業や検査を適切に行えるようになります。

ボルトの締め付け精度は建物の耐震性能に大きく影響するため、施工現場では欠かせない存在です。

資格⑤安全管理者

鉄骨工事は高所作業や重量物を扱うため、労働災害のリスクが高い分野です。

一定規模以上の建設現場では「安全管理者」の選任が必要であり、安全衛生管理の計画立案や指導、現場巡回を行います。

資格を持つ管理者が安全教育を徹底することで、墜落や転落といった重大事故を未然に防ぐことができます。

安全管理者に関する記事はこちら

鉄骨工事に関するよくある質問

- 鉄骨工事と鉄筋工事の違いは何ですか?

-

鉄骨工事は柱や梁を鋼材で組み立てるのに対し、鉄筋工事はコンクリートの内部に鉄筋を配置する工事です。鉄骨工事は高層建築や大空間建築に適し、鉄筋工事は住宅や中低層の建物で多く使われます。

- 鉄骨工事の費用や単価はどれくらいですか?

-

建物の規模や設計条件によって異なりますが、㎡単価で数万円〜十数万円程度が一般的です。鋼材価格や施工方法、現場条件(搬入経路や作業環境)によって変動するため、正確な見積もりには専門的な積算が必要です。

- 鉄骨工事で注意すべき安全管理は何ですか?

-

高所作業や重量物の取扱いが中心となるため、墜落防止対策やクレーン作業時の安全確認が重要です。また、ボルトや溶接部の検査を徹底し、建て入れ精度を守ることも欠かせません。国交省の「鉄骨工事技術指針」に沿った品質・安全管理が基本です。

まとめ

ここまで、鉄骨工事の概要、種類、施工手順などをお伝えしてきました。

鉄骨工事には、建て逃げ方式や水平積み上げ方式などのやり方があります。

水平積み上げ方式は、マストクライミング方式やフロアクライミング方式などです。

鉄骨工事現場の状況、建設する建物の構造などに合わせて、最適な方式を選択して作業に取り掛かります。

鉄骨工事の現場で働きたい方は、本記事で取り上げた玉掛け技能、ガス溶接技能者、アーク溶接作業者などの資格取得を目指してみてはいかがでしょうか。

資格を取得しておけば、年収アップやキャリアアップにもつながりやすくなることでしょう。

建築業向けの管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

現場管理に関する記事

現場管理システムに関する記事

出面表に関する記事

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!