建設工事・リフォーム工事などを行う建築業者にとって、「発注書」は工事を完遂させるための重要な書類です。

発注者が受注者に工事や商品、サービスを注文する意思を伝えるために作成されます。

しかし、正しい書き方や見方がわからない方もいるのではないでしょうか。

また、親しい間柄の業者やすぐ施工開始する場合はそもそも発注書を書かない場合もあるでしょう。

どのように発注するか、発注情報を管理するかで後々のトラブルを防ぐことができます。

今回は発注書の書き方や見方についてご紹介します。

発注書(注文書)とは

発注書とは、商品や製品を発注・注文する際などに発行する書類です。

施主様から受けた工事の依頼は、自社だけで実施するとは限りません。工事の一部を協力業者に依頼する場合に、発注書を作成します。

木工事はA業者、電気工事はB業者、外壁工事はC業者…という具合に、リフォームやリノベーション・新築工事のために必要な工事を部分部分で各社に発注していきます。

会社によって業者に工事を注文する、という意味で「注文書」と呼ぶこともあります。

発注書の役割

では、発注書にはどのような役割があるのでしょうか。

発注書の主な役割

- 認識の相違をなくし、トラブルを防ぐ

- 取引における信憑性を高める

発注書には主に上記のような役割があります。

すぐに施工を始める場合や、親しい中なのでわざわざ書面はいらないと感じている場合など…そういったケースでは書面を交わさず口頭で発注を済ませてしまうケースも多いものです。

ただし、ここには大変大きなリスクがあります。それは「工事内容の食い違い」です。

工事内容の食い違いによって起こるトラブルの例として、以下のようなものがあります。

- 発注者が想定していた工事と異なる施工を行ってしまった

- 発注者が想定していない追加工事が発生し、想定以上に予算がかかった

- あらかじめ伝えていた着工日を協力業者が聞き間違え、予定通りに工事開始できなかった

上記のようなトラブルが万が一起こってしまった場合、発注書をしっかり書面で交わしていないと水掛け論になります。

証拠が残っていないためにどちらの主張が正しいか客観的な判断が出来ず、ただお互いの信頼感が下がって友好的な取引はできなくなってしまうかもしれません。

そのような事態にならないためにも、発注書や発注請書は必ず必要な書類なのです。

発注書(注文書)の保存期間

発注書や注文書は、帳簿書類に該当するため、法律決められた期間企業で保管しなければいけません。

発注書や注文書のような帳簿種類は、税法によると法人の場合、確定申告の提出期限の翌日から7年間保管する必要があります。

もし書類を手書きで作成していたら、膨大な発注書などの書類でキャビネットはパンクしてしまうかもしれません。保存状態によっては紙が劣化してしまうかもしれません。

そのようなリスクを回避するためにも、電子データ上での保存がおすすめです。

近年、国税庁は電子帳簿保存法を利用したペーパーレス化を推進しています。

電子帳簿保存法は、2022年に大幅に改正されました。

これによって、企業間での電子取引がより進んでいくと考えられます。

電子帳簿保存法改正の記事

発注請書(注文請書)とは

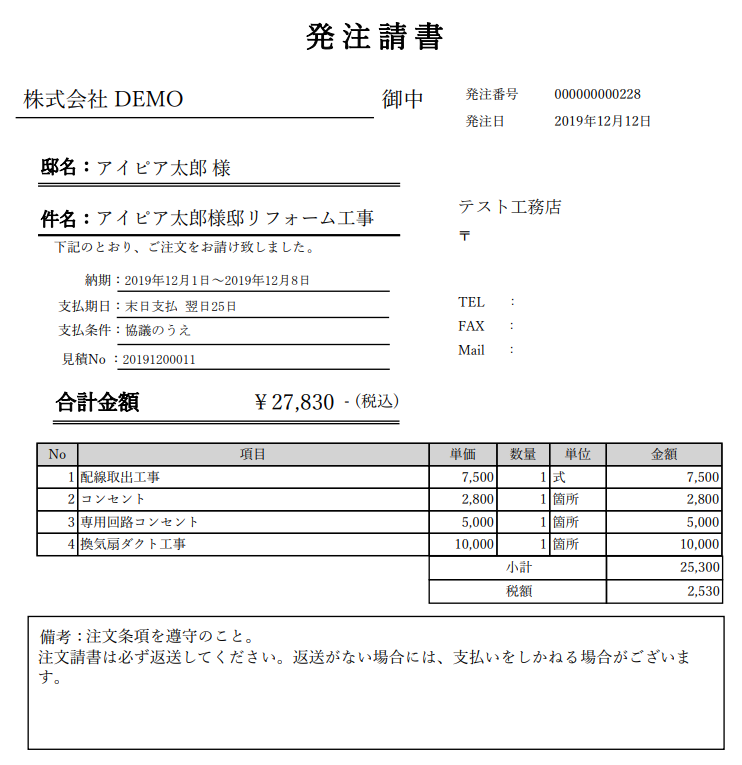

発注請書とは、発注を請けた協力業者が、「確かにこの内容で発注依頼を請けました」という確認済を表す書類です。

通常、発注業者はこの発注請書の受理をもって発注作業の完了を判断します。発注請書が無いと、万が一の認識違いが発生した際にトラブルに発展しやすいこともあり発行が推奨されています。

発注請書についてと無料テンプレート

発注書(注文書)の書き方

発注書(注文書)では法的に決まった様式はありませんが、トラブルが発生しないようにある程度記載すべき項目が決められています。

ここでは、発注書(注文書)の作成方法をお伝えしていきます。

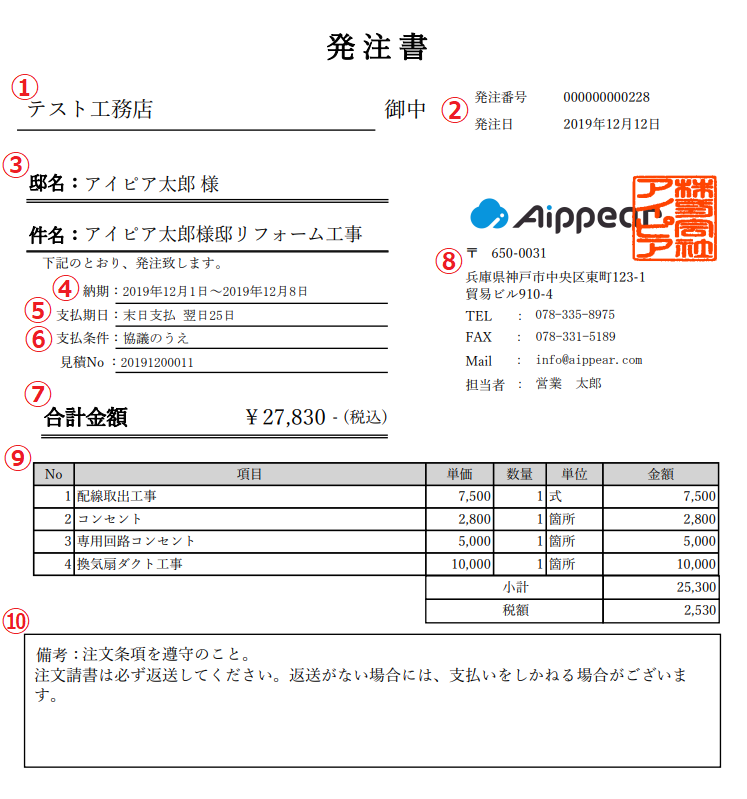

発注書(注文書)の記載項目

発注先業者名

工事を依頼する協力業者の名前を記載します。

発注日

協力業者に工時を依頼した日を記載します。

施工現場名

協力業者に依頼する工事の場所を記載します。

工事納期

依頼する工事期間を記載します。

支払期日

業者への支払いを行う期日を記載します。

支払条件

支払う方法などの条件を記載します。

発注合計金額

協力業者に工事を依頼する依頼金合計を記載します。

発注者名

発注する元請け業者の名前。書類作成者と記載されることもあります。

発注明細

施工する工事の具体的内容や、工事の明細を記載します。

備考欄

補足や特筆すべき注意点があれば記載します。

記載項目の注意点

上記内容の中でも、「発注者名」「発注日(取引年月日)」「発注合計金額」「発注先名」は国税庁が記載を推奨しているので最低限記載しておくことが求められます。

また、発注書は押印の義務がないため、書面に印鑑や社印が押されていない場合でも、取引は無効にはなりません。

しかし、「会社として正式に発行された書類」であることを証明し、取引の信憑性を高めるために、社印を押すことが多いのが現状です。

3条書面の記載項目

発注を行う際に、親事業者が下請業者に交付する場合、下請法3条に記載項目が定められているため、「3条書面」と呼ばれています。

下請法による発注書(注文書)は、発注する際は直ちに必要な項目を記載し、交付しなければいけません。

3条書面に記載しなければいけない項目は以下の通りです。

【3条書面に記載すべき具体的事項】

- 親事業者及び下請事業者の名称(番号,記号等による記載も可)

- 製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日

- 下請事業者の給付の内容(委託の内容が分かるよう,明確に記載する。)

- 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は,役務が提供される期日又は期間)

- 下請事業者の給付を受領する場所

- 下請事業者の給付の内容について検査をする場合は,検査を完了する期日

- 下請代金の額(具体的な金額を記載する必要があるが,算定方法による記載も可)

- 下請代金の支払期日

- 手形を交付する場合は,手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期

- 一括決済方式で支払う場合は,金融機関名,貸付け又は支払可能額,親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日

- 電子記録債権で支払う場合は,電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日

- 原材料等を有償支給する場合は,品名,数量,対価,引渡しの期日,決済期日,決済方法

収入印紙は必要?

発注書や注文書は、発注することの意思表示のための書類であるため、原則、収入印紙は必要ありません。

しかし、例外として課税文書となり、収入印紙が必要となる場合があるため注意が必要になります。

課税文書として扱われる注文書とは、注文書や発注書のやり取りで「契約」「同意完了」となる場合です。

つまり、別途で請書を作成する場合は収入印紙が必要なく、注文書で契約が行われる場合は収入印紙が必要となります。

しかし、注文請書を使用しても収入印紙が必要となる場合があるため注意が必要です。

発注書で収入印紙が必要となるケースは以下の通りです。

収入印紙が必要となるケース

- 基本契約を交わしている際の発注書(注文書)

- 発注書(注文書)に見積書に対しての申し込みであると明記されている場合

- 契約の当事者の署名または押印がされている発注書(注文書)

また、貼付すべき印紙代の金額は、以下の通りです。

発注請書(注文請書)の見方

発注請書の内容は、送り主・宛先を除いて基本的に発注書の内容とほぼ同義です。発注情報の行き違いを防ぐために、転写などを使って同じ情報を掲載する必要があります。

発注請書と一緒に請求書を発行するケースもある

ここでいう請求書とは、協力業者が工事作業代金を請求する際に発行する書類です。

従来なら請求をする協力業者側が作成するものですが、協力業者の手間を減らしながら、発注時と金額や内容が異なってしまうことを防ぐために発注者側が代理作成することがあります。

発注書の効率的な作り方

発注書の作成は、転記ミスや情報共有ミス、重複発注などの人為的なミスが起きやすいという課題があります。

また、FAXを用いた発注書の不着といったリスクもあります。

ここでは、システムを活用した効率的な発注書の作成方法をお伝えします。

見積書から情報を流用して、多重入力の手間を解消する

何度も原価情報を入力する手間を減らすために、見積情報から情報を流用しましょう。

クラウド業務管理システム「アイピア」なら、見積書を作成することで、原価情報を取り込んで同じ内容の発注書や発注請書を作成することが出来ます。

もちろんPDFでの発注書印刷も可能です。

発注だけでなく、協力業者から届いた請求入力なども管理できるようになるので多くの「二度手間」を解消することが可能です。

電子データとしてクラウド上に保存して、管理コストを削減する

7年間も紙書類を管理するのは大変ですが、同じように自社サーバーへ管理するのもリスクが付きまといます。

サーバーの保守が必要だったり、災害などでデータを紛失するかもしれません。

クラウド管理システム「アイピア」なら、発注書などの電子データはセキュリティの行き届いたクラウドサーバー上に保管されるため、自社で保守コストや災害の心配をする必要がなくなります。

建築業向けの管理システム「アイピア」

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。

さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアはここが便利!6つのポイント

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回はリフォームなどの建築事業者向けの発注書を解説しました。

基本的な見方を理解すれば意味やメリットも把握できます。トラブルのない施工のためにもぜひ発注書を活用してください。

発注書の作成が効率的にできる弊社のシステム「アイピア」の導入も検討してみてください。

発注書・注文書に関する記事

- 【建築・リフォーム業向け】注文書・発注書の見方と書き方解説

- 発注書と注文書の違いとは?使い分けや作成時のポイントを解説!

- 注文・発注をメールでする場合の例文や注意点

- EDIを活用した受発注業務とは?【建設業向け】わかりやすく解説!

発注書・注文書テンプレート記事

現場管理システムに関する記事

“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!